ダイエットの省エネモードを脱出する方法は、2週間休むこと

「ダイエットで急に痩せなくなった」

「今まで痩せていたのに停滞期で痩せなくなった」

ダイエットをしている人によくある悩みだが、コツさえあればダイエットの停滞期は誰でも抜け出すことができる。

この記事では、論文から「ダイエットの省エネモードを脱出する方法」をご紹介。

「ダイエットは2週間休むと省エネモードを脱出できる」と研究で判明している。

停滞期に悩んでいる人はぜひ実践してみてほしい。

「体が省エネになる」は嘘じゃない

「ダイエットをすると体が省エネモードになる」なんて嘘じゃないのか。

そもそもこの記事の前提から疑っている人もいるかもしれない。

しかし、ダイエットで体が省エネモードになることは紛れもない事実。

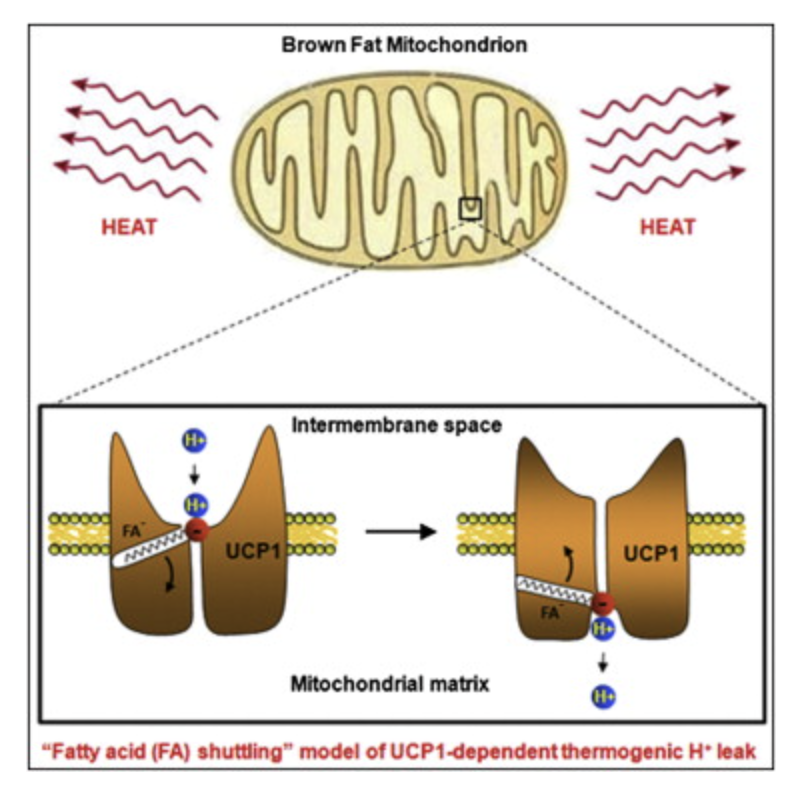

私たちの体は、普段エネルギーの一部を熱として捨てている。(R)

具体的にいうと、脂肪細胞のミトコンドリアにあるタンパク質「UCP-1」によって熱放出が起きているのだ。

ダイエットによって摂取カロリーが減ると、餓死しないために熱生産量も減る。

つまり、体が省エネモードになる。

このことは、実際に多くの研究で確かめられている。

- 2001年の研究:ダイエット開始から8週間後、体は男女それぞれ1日あたり229kcal,146kcalも熱生産が減っていた(R)

- 1995年の研究:体重を10%減らした被験者の体は、1日あたり137kcalも熱生産が減っていた(R)

- 2012年の研究:肥満者が大幅に体重を減らしたところ、30週間後には1日あたり504kcalも熱生産が減っていた(R)

体が省エネになることで1日あたり150kcal前後、多いときは500kcalも熱生産が減っていたのだ。

体重減少そのものでも基礎代謝は下がる

ちなみに、ダイエットで代謝が下がる原因は熱生産の減少だけではない。

体重減少そのものでも消費カロリーは下がる。

ダイエットで体重が落ちたとき、それは脂肪か筋肉が減ったことを意味する。

これらの組織を維持するためのエネルギーが必要なくなるので、基礎代謝も減るのだ。

実際に、消費カロリーの低下は体重減少と熱生産減少のダブルパンチで引き起こされることが研究で確かめられている。

- 1951年の研究:維持カロリーの50%で半年間過ごしたところ、代謝が40%減少した。そのうち25%が体重減少、15%が熱生産減少によるものだった。(R)

- 2013年の研究:ダイエット終了後に代謝が160kcal減少していた(R)

- 2012年の研究:肥満者が大幅に体重を減らしたところ、代謝が789kcalも減少していた(R)

ダイエットをすると最低でも150-200kcal、多い場合はラーメン1杯分にも相当する700kcalも1日の消費カロリーが減る。

体が省エネになることで、1日の消費カロリーは大きく減ってしまうのだ。

体を省エネモードから戻すためにやってはいけないこと

体が省エネモードになったとき、やってはいけない方法が2つある。

- 食事量を減らす(摂取カロリーを減らす)

- 運動量を増やす(消費カロリーを増やす)

どちらもいい方法のように思えるが、どちらもダイエットがきつくなるだけでメリットが少ないのだ。

ダメな対策①摂取カロリーをさらに減らす

摂取カロリーをさらに減らすと、体重は再び減り始める。

しかし、熱生産量の減少も進むので食事量はどんどん減っていく羽目に。

摂取カロリーを減らすと筋肉の分解も加速するので、ダイエットが進むほど筋肉が分解されるようになる。

『停滞期に突入するたびにカロリーを減らしていく』という戦略は筋肉分解のリスクを高めるだけなので、あまりオススメできない。

ダメな対策②消費カロリーの減少を運動で補う

消費カロリーを増やすという選択肢もあるが、こちらはあまり効果が出ないだろう。

運動によって消費カロリーを増やしたとしても、その分基礎代謝が下がるので体重は減らないのだ。

具体的には、有酸素運動で増やせる消費カロリーというのはせいぜい300kcalが限界。

それ以上の有酸素運動は、体の基礎代謝が下がるので意味がない。

そもそもダイエットが進むたびに運動量を増やすのは現実的ではないので、省エネで減少したカロリーを運動で補うのはやめよう。

省エネモードから脱出する方法はダイエットを2週間休むこと

ダイエットの停滞期から脱出するためには、体を省エネモードから戻すしかない。

具体的には、2週間維持カロリーで食事をするのだ。

2週間にわたって維持カロリーで食事をすると、体が省エネモードにならず体重が大きく落ちることが知られている。

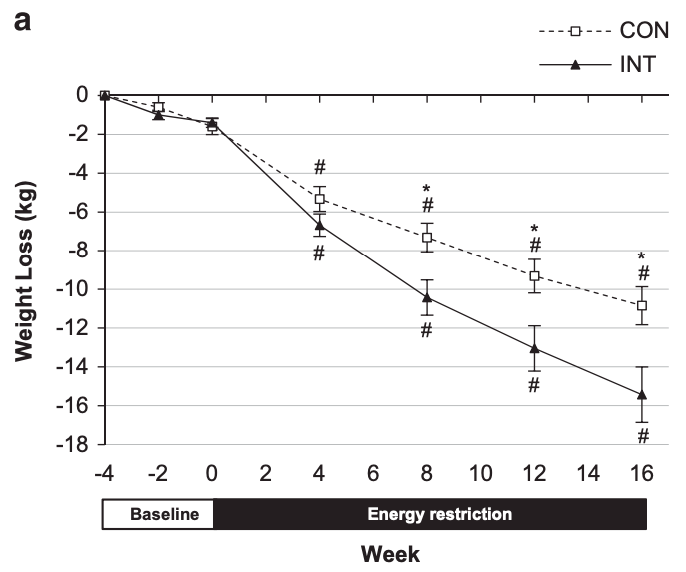

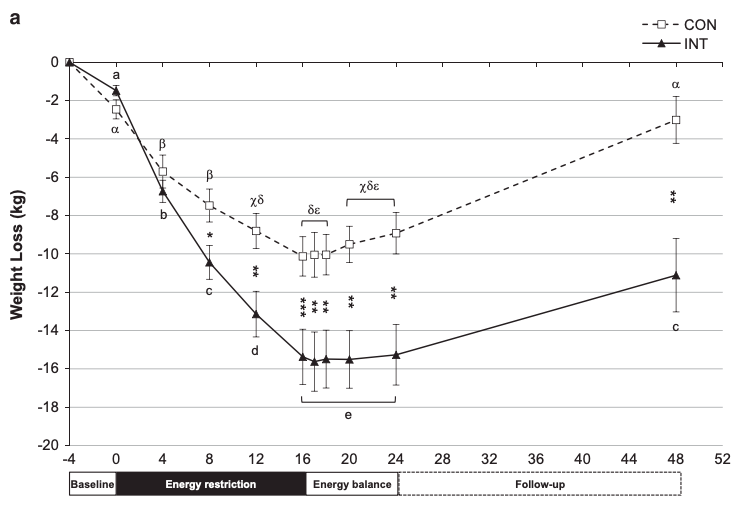

例として、2017年のタスマニア大学による研究を紹介しよう。

この研究では、ダイエットを2週間ごとに2週間休むと、カロリー制限をずっと続けるよりも体重が多く減少した。(R)

□:カロリー制限ぶっ続け ▲:2週間休んだグループ

16週間のダイエットで、カロリー制限を続けたグループは9.1kg、定期的に2週間休んだグループは-14.1kgの体重を減らした。

この研究では、実験終了後のフォローアップ期間でリバウンドしたかどうかも調べられている。

□:カロリー制限ぶっ続け ▲:2週間休んだグループ

実験後のリバウンドも含めた体重減少量は、定期的にダイエットを休むことでずっとダイエットするより8.1kgも多くなったのだ。

他の研究でも、ダイエットで定期的に維持カロリーにするメリットが報告されている。

ここで「代謝を戻す方法といえば1日爆食するチートデイじゃないの?」と思った人もいるかもしれない。

しかし、1日爆食するチートデイというのは代謝を戻す効果があるかは不明。

実は代謝を戻すためには摂取カロリーだけでなく、維持カロリーに戻す期間も重要なのだ。

研究で効果が実証されているのは、最低でも2日連続で維持カロリーに戻したとき。

しかし、たった2日間だけなので、1~2週間維持カロリーに戻すよりも代謝を戻す効果が弱い。

この場合は代謝を刺激する作用が強い糖質を多く摂るようにするのがいいだろう。

まとめ

今回は「省エネモードを脱出する方法」についてまとめた。

代謝を戻す方法に関しては、以下の記事でも詳しく説明しているのでこいらも併せて読んでみてほしい。

いつもダイエットの停滞期でやる気を無くしてしまう人は、以下の記事もオススメ。

毎日の体重と摂取カロリーを入力するだけでダイエットに最適なカロリーが分かるので、「停滞期知らずのカロリー制限がしたい!」という方は、こちらもご検討あれ。