16時間断食は筋肉が落ちる?筋肥大に不利なのかを論文で徹底検証

「16時間断食を試してみたいが筋肉が落ちないか不安」

今まで筋トレを一生懸命にしてきたときが16時間断食を試すときに真っ先にぶち当たる問題だろう。

それもそのはず、長年筋トレの世界では「筋肉を大きくしたければ1日6回食べろ!」と言われたきた。

ということで今回の記事は「16時間断食で筋肉は落ちるのか?」を論文から徹底検証。

1日に何回もタンパク質を摂るとタンパク質合成シグナルが一日中高まりっぱなしになる。

しかしここには落とし穴があり、16時間断食でも筋肉は落ちないことが判明しているのだ。

「1日に何回もタンパク質を摂取することは筋肥大に有利」は本当なのか?

1日6回の食事をするとタンパク質合成スイッチが入りっぱなしになる!?

そもそもなぜボディビルダー達は「1日6回の食事をしろ!」と言うのだろうか。

実は彼らも適当に「1日何回も食事をしろ!」と言っているわけではない。

「1日3食よりも1日6食のほうが筋肥大に有利!」と言うだけのちゃんとした理論が存在する。

このことを実際に示したのが2013年の研究。(R)

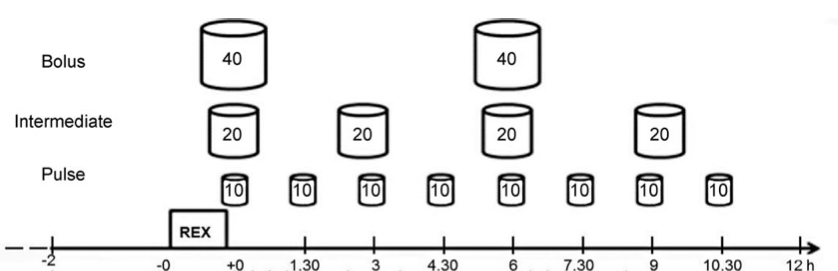

被験者になったのは最低2年以上の筋トレ歴がある男性24人で、以下の3つのグループに分けられた。

- 1回40gのタンパク質を1日2回摂取する

- 1回20gのタンパク質を1日4回摂取する

- 1回10gのタンパク質を1日8回摂取する

どのグループも1日80gのプロテインを摂取したが、1回の量と摂取頻度を変えたのだ。

この研究の目的は「タンパク質を摂取する量と頻度を変えたときにタンパク質合成シグナル(=MPS)がどのように変わるのか?」を調べること。

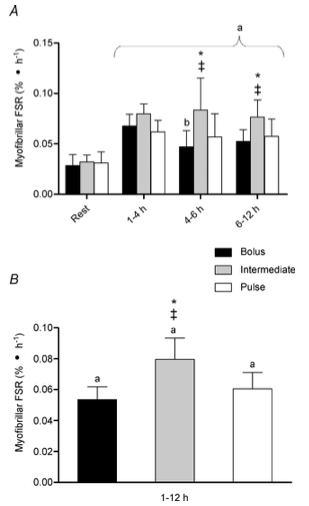

実際に各グループのMPSを計測したところ以下のような結果になった。

下段:1日の合計MPS

筋トレ後もずっとタンパク質合成シグナルが高かったのは1日4食のグループで、1日の合計MPS量も他のグループよりも明らかに高かったのだ。

他の研究から少量のタンパク質ではMPSはあまり刺激されず、かと言って一度に大量にタンパク質を摂取してもMPSは大して刺激されないことがわかった。

結果としてMPSをMaxに刺激する1回20gのタンパク質を何回も摂って、MPSシグナルを1日中高まりっぱなしにする戦略が定着したのだ。

”タンパク質合成シグナル=筋肥大”ではない

「1日6食がタンパク質合成シグナルを最大化するなら、16時間断食は最悪の戦略では?」

2013年頃のエビデンストレーニーにはそう思われることだろう。

しかし、最近の研究で話はそう単純ではないことが分かってきている。

というのも筋トレ後のタンパク質合成シグナルはそもそも筋肥大と関係ないようなのだ。