「食事はできるだけ細かく食べろ!」と言うのがトレーニーの常識になっている。

一方で、最近は16時間断食もHOTな話題である。

と言うことで今回は”食事タイミング”の科学。

具体的には、食事回数は1日何回がいいのか?と言う話や、どのタイミングで食えばいいのか?といった話。

この”食事タイミング”を理解するには、そもそもなぜ食事を細かく摂るべきという理論が確立されたのか?という歴史的背景を知ると得が多い。

そうでないと、新しい研究が出てきたときに自分で判断できずに情報の海に溺れる可能性が高いし、何より、この分野は大転換点を迎えようとしている最中なのである。

そもそもなぜ食事を細かく摂るべきなのか?

この分野の研究について理解するために、まず『Muscle Protein Synthesis(=MPS)』について少々説明しなければならない。

と言うのも、この分野の研究はほとんどがMPS研究からもたらされているから。

MPSとは日本語に直訳すると”筋タンパク合成”である。

このMPSと対をなすのが”筋タンパク分解”を意味する『Muscle Protein Breakdown(=MPB)』である。

ヒトの筋肉は合成と分解を繰り返し、絶えず作り替えられている。

肌と同じようにターンオーバーがあるのだ。

筋肉量はこの合成と分解の割合で決まり、筋タンパク合成が筋タンパク分解を上回ればめでたく筋肉が成長する。(R)

このMPSと言うのは、基本的に食事を摂ると増加し、空腹時には減少する。

このMPSには大きな特徴が3つある。

特徴1:タンパク質がMPS刺激にメチャクチャ重要

まず第一に、MPSは3大栄養素の中でも特にタンパク質に影響を受けることである。

これは2006年のテキサス大学による論文の図がメチャクチャ分かりやすい。(R)

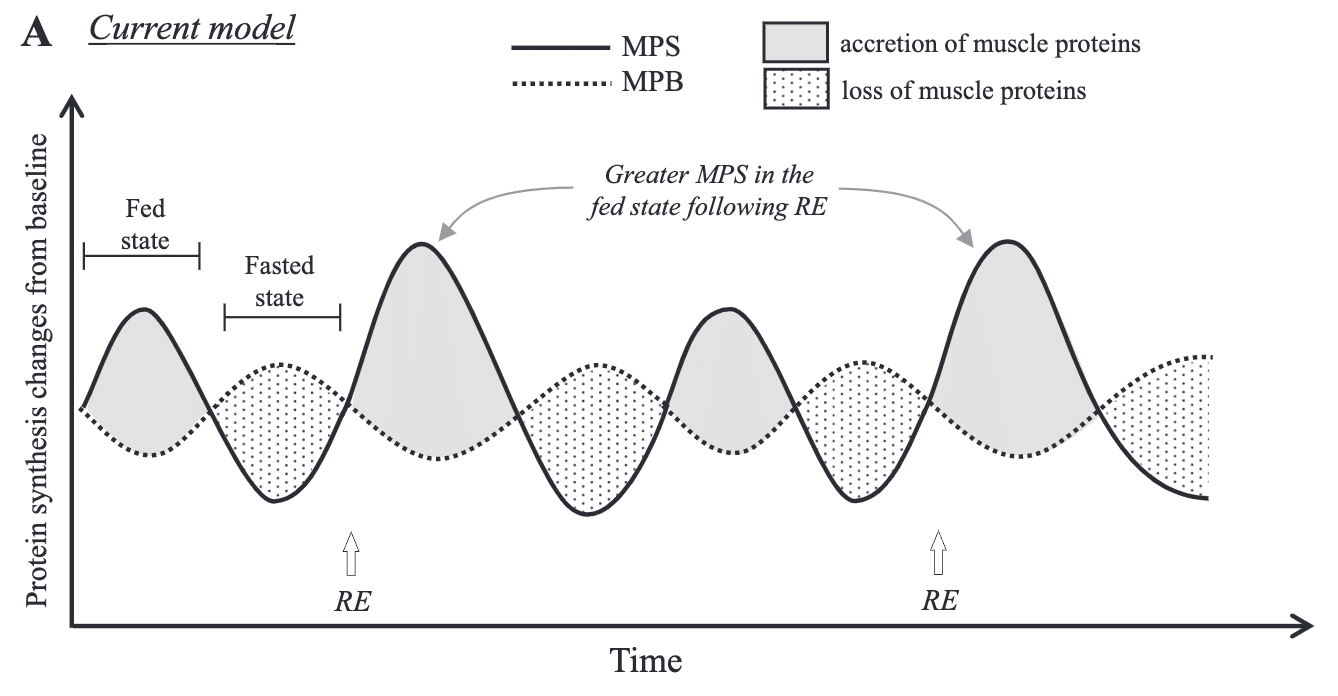

0より下だと筋肉は分解されており、0より上だと筋肉が合成されていることを表している。

左から順に『安息時・筋トレ・安息時+アミノ酸(Amino acids)・筋トレ+アミノ酸』である。

安息時や筋トレ単体では筋肉は分解されてしまうが、食事によるタンパク質摂取や筋トレ後&タンパク質摂取によって筋肉が合成に転じる。

言わずもがな”筋トレ&タンパク質”が筋肥大に重要だと言うことは知っての通りである。

特徴2:タンパク質によるMPS刺激は"0.24g/体重”で頭打ちになる

2つ目の特徴は、タンパク質に増やすほどMPSは増加するが、あるラインを越えるとMPSは頭打ちになること。

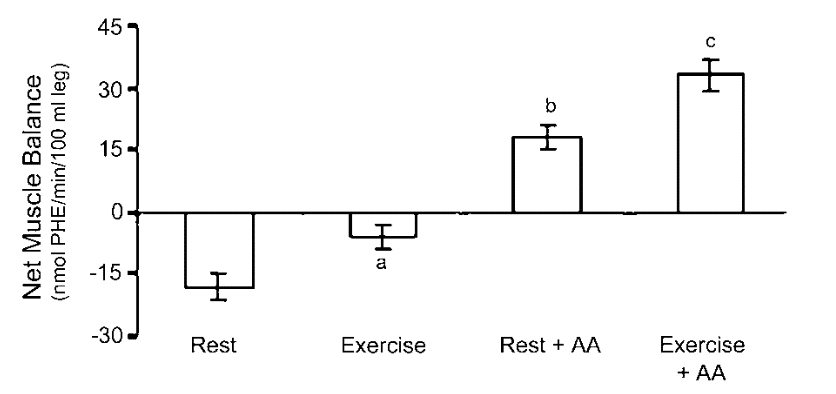

2009年の「タンパク質0g,5g,10g,20g,40gでMPS刺激は変わるか?」を調べた研究では、それぞれのタンパク質摂取による足トレ後4時間にわたるMPS刺激が調べられている。(R)

20gまではタンパク質量に依存してMPSも順調に増えているが、その後頭打ちになり40gと20gでMPSは変わらない。

タンパク質を摂るほどMPSは刺激されるが、その効果も徐々に先細りになる。

このことは他の研究でも確かめられており、2015年の研究では「MPSは”0.24g/体重”のタンパク質で頭打ちになる!」と結論づけられている。(R)

体重70kgの人ならば16.8gのタンパク質に相当し、これは先ほどの研究とも一致する。

特徴3:食事後数時間は食事に反応しない”不応期”が存在する

最後の特徴は、一度刺激されたMPSはその後しばらく反応しない”不応期”が存在すること。

2010年の研究では、48gの高タンパク質食によるMPSが調べられている。

MPSは食後45分から90分の間に3倍にまで増え、食後1.5時間後には完全にベースラインに戻った。(R)

しかし、このとき血液&筋肉細胞内のタンパク質濃度は180分にわたり高い状態だったのである。

つまり、タンパク質は体中にあり余っていたが、筋肉の合成には使われなかった。

すでに有り余っているのにMPSが刺激されないということは、この時期にタンパク質を摂取してもMPSは増加しないと思われる。

つまり、MPSには3時間ほどは反応しない不応期が存在する。

結論:タンパク質はこまめに摂取せよ!?

これらの特徴から、MPSを最大にするためにはタンパク質を数時間おきに細かく摂取するという理論が完成する。

この理論が正しいことは、実際に研究で検証されている。

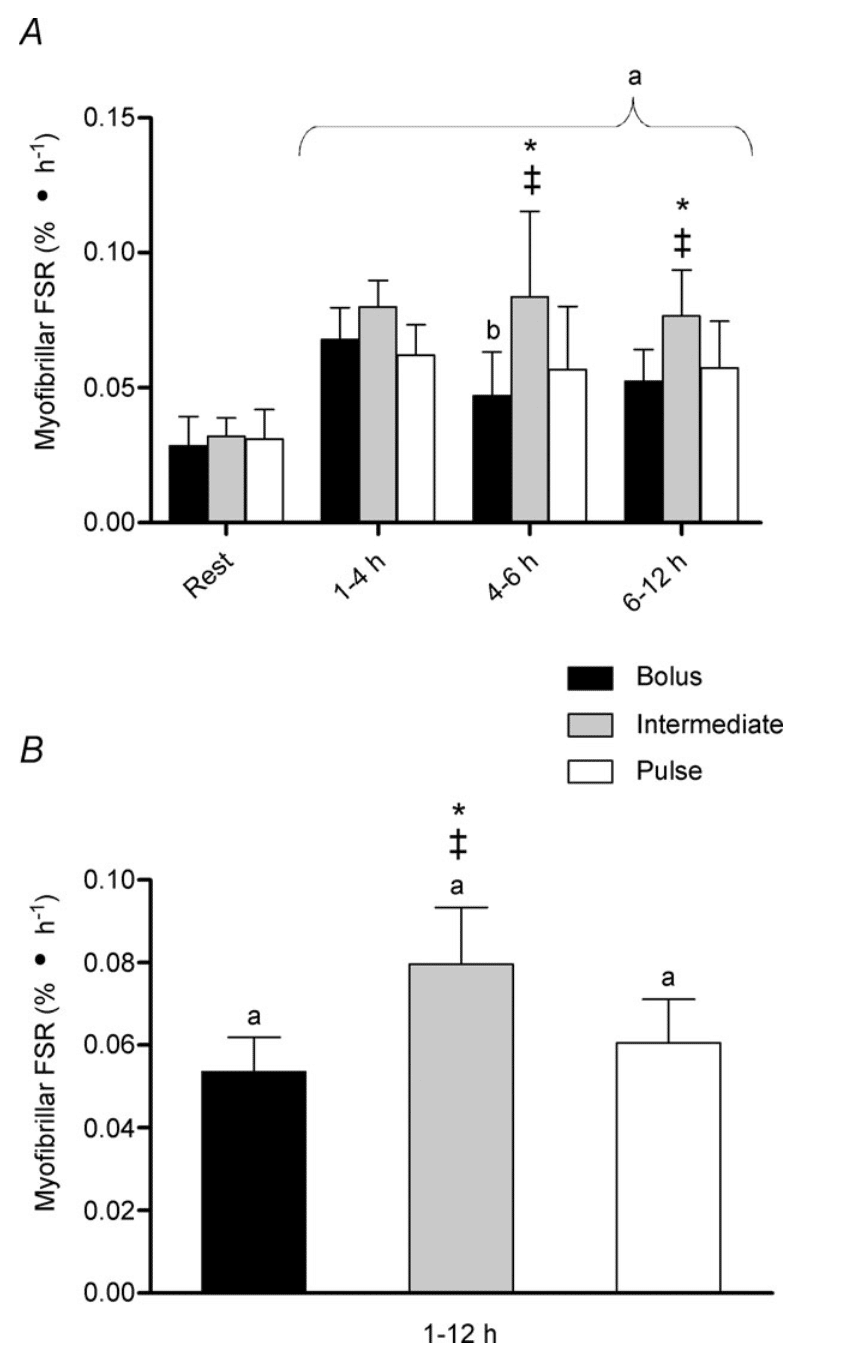

有名な研究は2013年の「タンパク質の配分はMPSにどんな影響を与えるか?」を調べたもの。(R)

24人の男性トレーニーを対象にした研究で、タンパク質80gの摂取法を3つに分けた。

- 大容量グループ:40gのタンパク質を6時間ごとに2回摂取

- 中間グループ :20gのタンパク質を3時間ごとに4回摂取

- 細切れグループ:10gのタンパク質を1.5時間ごとに8回摂取

そして、筋トレ後12時間にわたるMPSを測定した結果が以下。

どの時間帯においても、20gのタンパク質を3時間ごとに摂ったグループが最もMPSが高い。(上図)

そして12時間にわたるMPSを総合しても、20gを3時間おきに摂取する中間パターンがやっぱりMPSが最も高い。(下図)

やはり、食事は1日6回などに細かく分けるとMPSが最大化されボディメイクに有利という結論になる…とも限らないのが面白いところである。

最新の研究により崩壊し始めた”MPS理論”

10年前にこの記事を書いていたら、間違いなく”食事は細かく摂ろう!”と結論したという謎の自信がある。

しかし、1982年から筋肥大のモデルとして使われてきた”MPS理論”だが、2021年現在「筋肥大のモデルとしてはダメじゃね?」と疑いの目が向けられてる。

というのも『筋トレ直後のMPSは筋肥大と関係ない!』という根底を覆す研究が出始めたのである。

このことを示したのが2016年の「筋トレ後にMPS・筋損傷・筋肥大はどうなるのか」を調べた研究。(R)

この研究では筋トレ未経験の男性10人を対象に、10週間におよぶ週2回のレッグプレス&レッグエクステンンションを行ってもらった。

このとき、被験者の筋肉を取り出し、1週目・3週目・10週目の3地点におけるトレーニング後の”MPS・筋損傷・筋断面積”を測定した。

その結果をまとめてみよう。

- 筋損傷(クレアチンキナーゼの値)は1週目のトレーニング直後にMAXで、3週目には1週目の50%、10週目には1週目の25%にまで減った。

- MPSは1週目のトレーニング後が最も高かった。3週目と10週目は1週目の値より低く、3週目と10週目の値は同じくらいだった。

- 筋肥大は”3週目と10週目のMPS”とかなり強い相関を示したが(r≈0.9)、1週目のMPSと筋肥大は関係しなかった。

なんか少しややこしい話だが、要約した結果は論文のタイトルでもある『筋損傷が治ったときのMPSだけが筋肥大を予測する』ということである。

逆に言えば「筋損傷があるときのMPSは筋肥大を予測しない」ということになる。

そして、今まで見てきた研究は筋損傷があるときのMPSである。

この研究はややこしいので、結果は一旦保留して後で再度確認する。

それより先に「なぜ筋損傷があるときのMPSは筋肥大と関係ないのか?」という最新のメカニズムを紹介しよう。

「筋トレから回復するときに筋肥大する」もウソ

筋肥大を予測できないと近年いじめられている”MPS理論”を発展させ、説得力のある筋肥大のモデルとして最近出てきたのが”リボソームバイオジェネシス(Ribosome Biogenesis)”である。(R,R)

リボソームとは、細胞内にある”タンパク質製造工場”のこと。細胞内にはリボソームがいくつもあり、そこでタンパク質は作られている。

そんなリボソームによって筋肥大を説明したモデルが”リボソームバイオジェネシス ”なのだが、この理論の特徴は”筋肉の修復”と”筋肥大”を分けていること。

巷でよく言われている”筋肉が修復するときに筋肥大する”という考えは横に置いておこう。筋肉の修復と筋肥大は別物である。

リボソームバイオジェネシスでは、リボソームのタンパク質合成能力(=翻訳能力)を2つに分ける。

- 翻訳効率(=Translational Efficiency):1つのリボソームが作るタンパク質の量。翻訳効率が高い=リボソームが馬車馬の如く働いている。主に筋肉の修復に使われる。

- 翻訳容量(=Translational Capacity):細胞に含まれるリボソームの量。翻訳容量が高い=リボソームがたくさん。主に筋肉の肥大に関係する。

まず第一に、翻訳能力のどちらが高まってもMPSが上昇する。

翻訳効率が上がるとリボソームの働きが活発になりMPSは上昇する。

そして、リボソームの数が増えても合成されるタンパク質が増えMPSは上昇する。

リボソームバイオジェネシスでは、筋トレにより翻訳効率と翻訳容量の両方が増える。

しかし、その役割は全く異なる。

翻訳効率の上昇は、筋トレによる筋損傷の回復に使われる。

筋トレ後はリボソームの翻訳効率が上がり、タンパク質をせっせと作り、急いで筋肉を修復する。

一方で、筋トレによって少しずつではあるが翻訳容量も増加する。

徐々にリボソームが増えることで、日々作られるタンパク質が増えるので結果として筋肉量が増える。

つまるところ、今まで紹介した"筋トレ後の急激なMPS上昇”は、翻訳効率上昇による筋肉の修復反応を見ていただけ。

ぶっ壊れたものを直していただけで、新しく筋肉を作っているわけではない。

なので、筋肥大とは関係ないのである。

ここで、ややこしいと飛ばした先の研究を含めて具体例で考えよう。

先ほどの研究では、筋トレ直後は参加者の筋損傷もMPS上昇も激しかった。

被験者は筋トレに慣れておらずメチャクチャなダメージをおい、体は翻訳効率を上げることで急いで筋肉を修復した。そ

して思い出してほしいのが、このMPS量は筋肥大とは関係なかったことである。

一方で、筋トレ数週間後は体が慣れたことで筋損傷が激烈に減った。

なので、筋肉の修復も以前ほど必要ないのでMPSは1週目より減った。

しかし、こちらのMPS量は筋肥大と強い相関があったのである。

つまるところ、筋肉の修復に使われるMPSは筋肥大とは関係なく、筋肥大を予測しないのである。

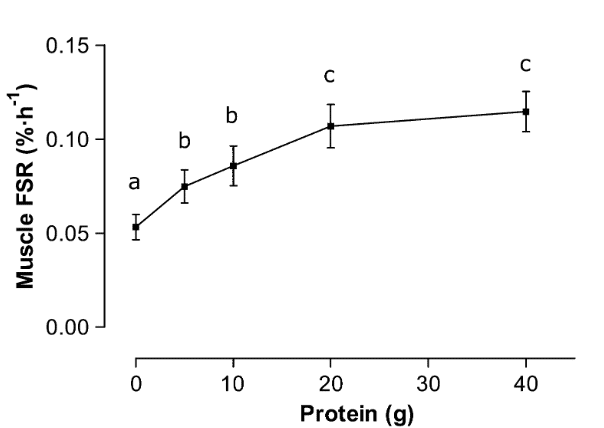

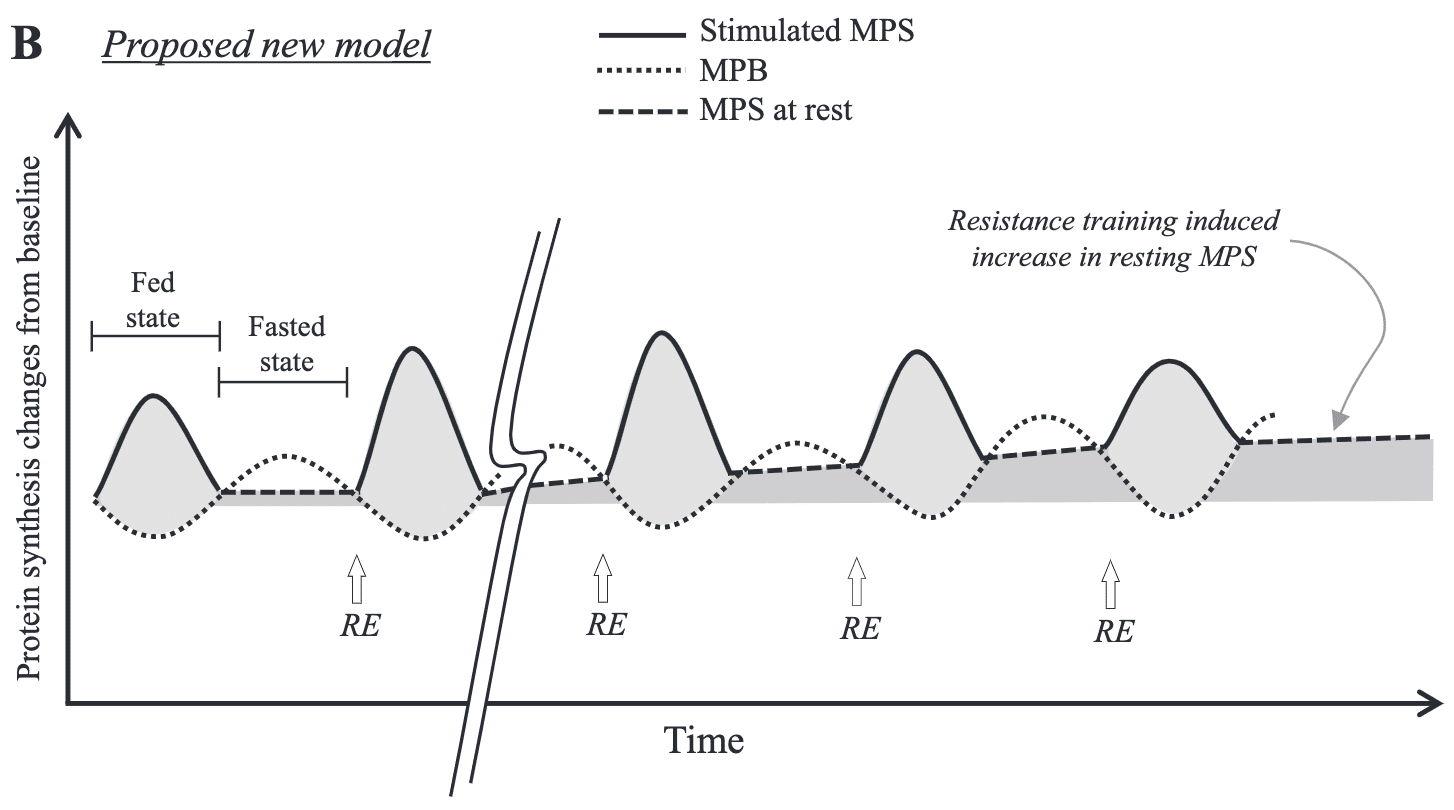

最後に”リボソームバイオジェネシス”の筋肥大モデルをまとめよう。(R)

筋トレ直後に見られる山が”翻訳効率の上昇による筋肉修復”である。

これとは別に、長期間かけてじっくりと”翻訳容量の上昇による筋肥大”が起きている。

今までのMPS研究はただ筋肉を修復していたのであり、必ずしも筋肥大とは関係しないのである。

食事タイミングではMPSを信用しすぎない

ここまで説明しておいてなんだが、この”リボソームバイオジェネシス”も絶対に正しいとは限らない。

たかが1つの(有力な)モデルに過ぎない。

というのも、お察しの通り、筋肥大のメカニズムはいまだにわかっていないことが多いから。

ただ「MPS研究が筋肥大の全てじゃないぞ!」と言うのは知っておくべき。

と言うのも、食事回数の分野はMPS研究が多い。

しかし、その大前提がそもそも怪しい。

ただ嬉しいことに解決策は超簡単。

MPS研究ではなく、筋肥大を直接測定した研究をみればいい。

と言うことで、次回は筋肥大を実際に測定した研究から”食事回数”の科学をご紹介。お楽しみに!