肥満女性のダイエット研究ならいざ知らず、女性トレーニーの研究となると数がグッと減る。

スポーツやフィジーク競技の世界では男性より女性のほうが圧倒的に少ないので、そのように偏ってしまうのは仕方がない面もある。

ということで、今回の内容は普段あまり焦点の当たらない女性トレーニー向けのボディメイクガイド。

その中でも特に、筋トレガチ勢とでも言うべき女性アスリートやフィジークアスリートを対象にしたダイエット研究を見ていこうと思う。

月経などの女性特有の問題から男性との違いまで、今記事はボディメイクの2つの柱である”ダイエット”と”筋トレ”のうちダイエットについて焦点を当てていこう。

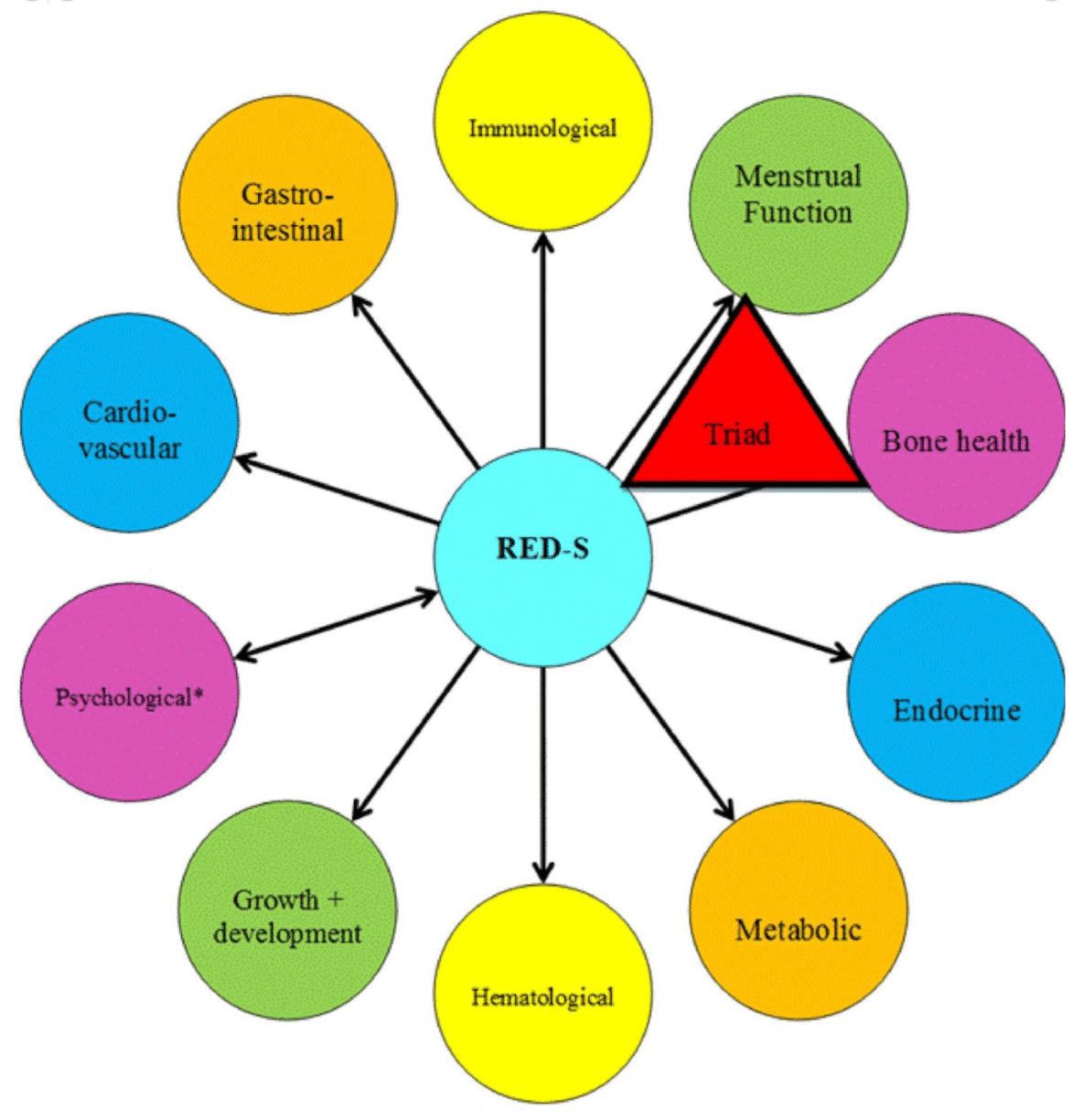

女性が陥る魔の3角形

トレーニングをする女性がダイエットで陥りがちな罠がある。

それが”女性アスリートの三角形(female athlete triad)”と呼ばれる魔の三角形。(R)

日本では女性アスリートの3主徴と呼ばれたりなんかしている。

真ん中にあるのは”RED-S(Relative Energy Deficiency in Sport)”であり、これは平たく言えば「カロリー不足」のこと。

その周りにある丸1つ1つがカロリー不足が引き起こす健康リスクなのだが、その中でも女性が抱えるリスクが赤い3角形で結べばれている3つ。

具体的には、”カロリー不足”(とそれに伴う摂食障害)に、月経不順と骨粗鬆症を加えた3つ。

ちなみに、幸いなことに骨粗鬆症に関しては、実は女性トレーニーはそこまで心配する必要はない。

というのも、女性フィジークアスリートでは骨の健康以上は確認されていないのだ。

この理由は単純で、女性フィジークアスリートが行っているウェイトトレーニングが骨粗鬆症のリスクを相殺しているから。(R)

つまり、それなりの強度でしっかり筋トレをしているだろう皆さんにとって、この骨粗鬆症の問題はそこまで気にすることがないのである。

女性はダイエットでカロリー制限をしすぎる

そして、深刻な問題となるのが残り2つの問題。

まず、諸悪の根源ともなっている”カロリー不足”だが、とかく女性アスリートで問題視されることが多い。

というのも、スポーツをしているかどうかに関わらず女性はカロリー制限をする傾向がある。

特にアスリートともなると、カロリー制限をしすぎる自体が起きるのである。

カロリー制限をしすぎると健康上の問題が起きるのだが、女性フィジークアスリートなんかを対象にした研究だと、(ある個人を調べた研究ではあるが)筋肉あたり”20~30kcal/kg”しか摂取していないことが報告されている。(R、R)

この値は、2011年の研究で報告された女性が取るべき1日カロリー摂取量の徐脂肪体重あたり”45kcal/kg”の摂取を下回っていることはもちろんのこと、健康上の問題が起きるとされている”30kcal/kg”も下回っている。(R)

つまるところ、健康上の問題が起きるレベルのカロリー制限をするのが一般的。

そして、それに加えて女性では栄養欠乏の問題というのも発生しやすい。

というのも、女性は男性に比べて元々摂取カロリーが低い。

そして、さらに厳しいカロリー制限を加えているので食べる量がめちゃくちゃ少ないという事態になる。

そこに追い打ちをかけるように、ボディビルダーがよく行うような特定の食品排除を行うことで、栄養がかなり偏ってしまうのである。

実際に、2018年の研究では決まった食品しか食べない厳格なアプローチを使うボディビルダーはビタミン・ミネラルが不足していることが報告されている。(R)

ここで解決策となるのが、このマガジンでは何度も登場している”フレキシブルダイエット”で、同じ研究ではフレキシブルダイエットでは厳格なアプローチよりビタミンやミネラルなどの必要量を満たしていることが報告されている。

男性でも偏食になると栄養バランスが偏りがちになるが、とかく食べる量が少ない女性のほうが栄養欠乏が起こりやすい。

何度もしつこいようだが、フレキシブルダイエットで幅広い食品を食べることをおすすめする。

女性の月経回復には71ヶ月かかる問題

そして、女性のダイエットで必ず付きまとってくる問題が”月経”である。

実際に女性ボディビルダーを対象にした1990年代の研究では、実に82~86%もの女性が月経不順であることが報告されている。(R、R)

これはある意味当然の話で、視床下部がエネルギー不足を感知すると、よく知られているレプチンだけでなく、性腺刺激ホルモン(GnRH:Gonadotropin Releasing Hormone)放出も変化させる。

そして、それが下流に位置する黄体形成ホルモンや卵胞刺激ホルモン、エストロゲンやプロゲステロンなどの女性ホルモンに影響を与えるのである。

ひらたくいえば、ダイエットをするとホルモンバランスが崩れるので、ホルモンに多大な影響を受けている月経も当然影響を受けるのである。

私は医者ではないので、専門的なアドバイスはできない。

しかし、一つ知っておいたほうがいいことがある。

それは「ダイエット中くらい月経が乱れてもすぐ治るでしょ」という考えは、やや浅はかな考えかもしれないということ。

というのも、ダイエットが終われば数ヶ月でホルモンバランスが戻るのだが、月経の回復となるとエラい時間がかかるみたいなのである。

先にホルモンから見ると、2017年の女性フィジークアスリート27人を対象にした研究では、甲状腺ホルモンやレプチンに加え、テストステロンやエストロゲンなどの性ホルモンも減少したことが報告されている。(R)

そして、2017年に別の研究者が行った研究では、これらのホルモンバランスの乱れはコンテスト後1〜4ヶ月で回復することが報告されている。(R)

ダイエット後数ヶ月もすればホルモンバランスが戻るのである。

しかし、月経回復を調べた研究になると、こんな数ヶ月レベルの話じゃないのである。

例えば、2014年のダンサーやアスリートの女性52人を対象にした研究では、9ヶ月の月経回復期間を導入してもダンサーの14.3%とアスリートの22.6にしか効果がなかったことが報告されている。

これを受けて著者は月経の回復には「平均して丸1年かかる可能性がある」と言っている。(R)

さらには、2016年のある女性フィジーク選手を追跡した研究なんかでは、月経回復までに実に71ヶ月もかかったことが報告されている。(R)

一度月経周期が乱れると、それを回復させるのはホルモンバランスより圧倒的に難しい。

女性がカロリー制限をキツくしすぎることはこのようなリスクがあることも知っておくべきだろう。

カロリー計算をすると摂食障害になる?

最後に、ダイエット中の女性で特に問題にされるのが、ご存じ”摂食障害”である。

たちの悪いことに、この問題はボディメイクガチ勢ほど深刻になりがち。

実際に2021年の研究では、摂食障害のイメージがあまりない男性ですら、ボディビルダーとなると3分の1が摂政障害、またはボディイメージ障害の病歴を持っていることが報告されている。(R)

そして、1998年の女性ボディビルダーを対象にした研究では、70%もの女性が自分の体型に不満を持ち、40%の女性がドカ食いエピソードを報告している。(R)

というのも、ボディビル界隈では過度な制限が主流なので、摂食障害が流行するのは当然といえば当然。

そして、ここでもフレキシブルダイエットが解決策になるが、それは以前の記事で書いたので割愛。

未だにドカ食いしてしまう人は、以下の記事を参考にしてフレキシブルダイエットを取り入れることがおすすめ。

ということで、今回はちょっと違う目線から摂食障害を考えてみよう。

それは「カロリー記録をつけることは摂食障害を引き起こすか?」という問題。

これは以前から指摘されている問題。

というのも、実は摂食障害とカロリートラッキングツールの間には相関があり、摂食障害の人はそうでない人よりカロリートラッキングツールを使う傾向にあるという研究があるから。(R、R)

この問題に関しては、2021年に「ダイエットトラッキングツールは摂食障害を引き起こすか?」を調べた研究が現時点での解を出している。(R)

被験者となったのは女子大生200人で、カロリートラッキングツールを使うグループとそうでないグループにランダムに分けた。

結論を言ってしまえば、ランダム化試験をしたところ、別にカロリートラッキングツールを使ったからといって摂食障害になることはなかった。

摂食障害とは関係がなかったのである。

ちなみに、摂食障害を引き起こすような”硬直思考”のヒトがカロリートラッキングツールに惹きつけられるのが事実だろう。

しかし、カロリートラッキングツールそのものが悪いわけではない。安心してカロリートラッキングツールを使えばいい。

男性と女性で摂取すべきタンパク質量は変わる?

少し話題を変えて「女性と男性で摂取するべきタンパク質量などは変わるのか?」という話をしておこう。

というのも、筋トレ研究などは男性被験者が多い。女性にも同じ条件が当てはまるのか?と気になる人もいるかもしれない。

結論から言ってしまうと、タンパク質摂取量などのダイエットの大枠はさして変わらない可能性が高い。

例えば、2017年には男性を対象に非ダイエット中のタンパク摂取量が調べられている。(R)

この研究では、筋トレによるタンパク質合成を最大化するために必要なタンパク質摂取量は、平均して体重あたり”1.7g/kg”で、個人差を考慮すると体重あたり”2.2g/kg”まで増やすことができると報告している。

そして、2019年に今度は女性を対象にした同様の研究が行われている。(R)

結果として、タンパク質合成を最大化するタンパク質摂取量は、平均は体重あたり”1.53g/kg”で、個人差を考慮すると”1.85g/kg”まで増やすことができる。

ここで「いやいや、女性のほうが必要なタンパク質量が少ないじゃん!」と思うかもしれないが、この話には続きがある。

この数値は体重で考えているから女性のほうが少なくなっているだけで、筋肉量で換算すると同じタンパク質量でいいのである。

先ほどの研究を筋肉量あたりで考えると、まず男性は平均で”2.0g/kg”で、個人差を考えた上限値が”2.5g/kg”である。

そして、女性の値は平均で”2.03g/kg”で、個人差を考えた上限値が”2.47g/kg”になっている。

つまるところ、女性は男性より体脂肪率が高いので、体重で考えてしまうと女性のほうが必要なタンパク質量はやや少なくなる。

なので、厳密には筋肉量で考えるのが間違いない方法ではあるが、こういったダイエットの指標は男女で大きく変わらないというのが現段階での結論である。

まとめ:実践的アドバイス

女性のダイエットについて、最後に実践的アドバイスをまとめておこう。

- 女性は1日の摂取カロリーは筋肉あたり”30kcal/kg”を下回らないほうがベター

- 一度月経不順になると回復に年単位の時間を要する可能性がある。月経不順になるならカロリー制限を緩める。

- 男性と女性で摂取するべきタンパク質は変わらない。なので、そのまま男性のガイドラインを使える。

女性はとかく厳しいダイエットをして、体に必要以上にダメージを与えてしまいがち。

月経などは回復にも相当な時間がかかるので、女性は特にキツイカロリー制限をしないほうがベター。参考までにどうぞ!