ダイエット中はジャンクフードを禁止しなきゃ!

ようじゅ

ようじゅ実はその考えこそがダイエットが失敗する最大の要因です

ダイエットではケーキやラーメンなどのジャンクフードを禁止することが当たり前になっているかもしれない。

しかし、実はその考えこそがダイエットを失敗に導いているのだとしたら?

男性

男性クリーンな食事は健康にいいと思いますか?

これは2020年の研究で行われた調査なのだが、人々はなんと答えただろうか?(R)

71%の人々が健康だと答えた一方で、6%の人々は不健康だと答え、18%の人々はどちらでもないと答えた。

一見健康に見えるこのアプローチに対して、なぜ”不健康”と答える人がいるのだろう?

それはおそらく”クリーンな食事”に固執することが過食に繋がることすらあると知っているからであろう。

ようじゅ

ようじゅ私もかつて”クリーンな食事”にこだわるあまり、ドカ食いが止まらなくなったことがあります

ジャンクフードを生活から排除しようと試みたものの、かえってドカ食いをしては強烈な罪悪感に苛まれていたのだ。

今回は論文から「ダイエット中にジャンクフードを禁止すべきでない科学的理由」をご紹介。

- 食品を禁止するダイエットはドカ食いに苛まれやすい

- ジャンクフードを禁止してダイエットすると、その後リバウンドする確率がジャンクフードを禁止しない場合よりも高くなる

- 好きなものを食べるフレキシブルダイエットは、従来のストイックなダイエットと同じくらい痩せるうえにリバウンドしづらい

ようじゅ

ようじゅジャンクフードを遠ざけることへの執着、それこそがダイエットを失敗へ導きます

動画はこちら

”正しい”食事への過剰な執着、オルトレキシアという病

ようじゅ

ようじゅ「正しい食事に病的にこだわること」はオルトレキシアという摂食障害に分類されます

あまり知られていない摂食障害の1形態に”オルトレキシア(Ortholexia Nervosa)”と呼ばれるものがある。

何やらヘンテコな名前だが”オルト=正しい”という意味があり、オルトレキシアの人は”正しい”食事に過剰な執着を持っている人々を指す。

オルトレキシアは”健康的な食事/純粋な食品の消費”が生活に支障をきたすレベルで本人の考えに根付いていることが特徴である。

Center for DISCOVERY

ようじゅ

ようじゅこのオルトレキシアには2つの特徴があります

- 自分にとって正しい理論が存在すること

- その正しい実践法を実践することに固執し、生活に支障をきたしたり健康を害したりする

- フルーツや野菜だけしか食べないベジタリアン

- 加工食品を一切口にしないパレオダイエッター

- 糖質は野菜すら全て排除する糖質制限者

ようじゅ

ようじゅ最も重要なのは、オルトレキシアの問題点は彼らが信じている理論が正しいかどうかは関係ないことです

オルトレキシアの問題点は支持している理論が間違っていることでは決してない。

食事理論を守ることを絶対視しすぎていることが何よりも問題なのだ。

ようじゅ

ようじゅどんな理論でも厳格に守ろうとするほど現実生活が窮屈になりますが、それこそがオルトレキシアの問題です

これらは”硬直思考”とも呼ばれる思考で、物事を極端に考える傾向がある。

実はこの考えをもったままダイエットを始めると、ダイエットが成功するどころかドカ食いすら誘発してしまうのである。

ボディビルダーと過食症の共通点

ようじゅ

ようじゅジャンクフードを食べずに鶏胸肉やブロッコリーだけを食べるボディビルダー。一見いいように思えますが落とし穴があります

それがドカ食いにハマりやすいという落とし穴。

実は病的な食事を繰り返すボディビルダーと摂食障害のマインドは恐ろしく似ている。

それはどちらも”ストイックすぎるダイエッター”としてのマインドを持っていること。

2000年の研究から”拒食症の女性”と”ボディビルダー”の心理的特徴をみてみよう。(R)

共通点①極端な痩せ型を理想としている

ようじゅ

ようじゅ一つ目の特徴は、どちらも理想の体型が極端な痩せ型なことです

実際に2000年の論文から研究者の言葉を引用しよう。

拒食症の女性と男性ボディビルダーはどちらも極度に完璧な体に対する文化的規範を持っており、どちらも極度の食事制限や過剰な運動、ステロイドの使用などの不健康な行動を行う

Davis C et al, 2000

拒食症ボディビルダーも極端な痩せ体型を望んでおり、その実現手段として常にダイエットをしている。

ただしこのダイエットをしていること自体はさほど問題ではない。

「なぜダイエットで摂食障害になる人とならない人がいるのか?」をまとめた論文ではダイエットそのものではなく”白黒思考(Black-white thinking)”が問題だと指摘されている。(R)

ダイエットに挑む時に”白黒思考”で考えてしまうことが問題なのだ。

共通点②白黒思考で融通が効かない

そしてこの研究で拒食症の女性とボディビルダーのもう一つの共通項として挙げられている特徴がある。

それが”白黒思考”であるという特性。これは0-100思考と呼ばれたり融通が効かないので硬直思考と言われたりもする。

ようじゅ

ようじゅこの特性はダイエットを成功に導く要因もありますが、実はダークサイドもある特徴です

特にボディメイク界隈では賛美されがちなこの”ストイックさ”だが、この特徴は強みだけでなく弱みもある。

ボディビルダーも拒食症の女性も、物事をルール化して強靭な意思力で実行することができる。

これは厳しい食事制限をする上で強力な武器となり、どちらも実際に”体重を落とす”という意味では成功しているのである。

ようじゅ

ようじゅ「鶏むね肉とブロッコリーだけしか食べない」など普通の人なら無理と感じる食習慣もやり抜くことができます

しかし同時に弱みもあり、この類の人はルールを守れなかったときにタカが外れやすい。

ようじゅ

ようじゅ例えばジャンクフードを禁止していたのに会食で仕方なく食べることになった...こういった事態に陥った時に自制できずドカ食いしては自己嫌悪に陥ります

現実の世界では”ダイエット理論”を忠実に守ることは非常に難しい。

プロのボディビルダーならまだしも、一般的な企業で働いていたら会食などで少しはジャンクフードを食べなければいけない場面というのは発生する。

ようじゅ

ようじゅしかし実際には少しで済むことはなく、ドカ食いに走ります

0か100かの極端な思考なので、ジャンクフードを一口でも食べようものなら「今日はチートデイ」と言い訳をして食べてしまうのだ。

ようじゅ

ようじゅ頭がかたく融通が効かない。物事を白か黒の2択で考えており、グレーゾーンが存在しないのが硬直思考を持った人々です

一方で「ジャンクフードを一口食べたくらいで即座に太るわけではない」とグレーゾーンを許容できるのが柔軟思考を持った人々だ。

硬直思考のヒトは食品ばかり気にしており、ダイエットとリバウンドを繰り返す

硬直思考の人にはどんな特徴があるのか?論文からその特徴を抜粋しよう。(R、R、R、R、R)

- 食品にフォーカスしている

- ダイエットでは体重が減らず、体重維持も失敗することが多い

- BMIが高い

- 激しいドカ食いを頻繁に行っている

- 抑うつ傾向が高く、気分が落ち込みがちで不安を感じやすい

- 自分の体型への不満が大きい

硬直思考の特徴①食べ物を"良い/悪い"の2つにカテゴライズしている

野菜は”いい”食品だからどれだけ食べてもいいけど、ケーキは”悪い”食品だから一切禁止!

ようじゅ

ようじゅジャンクフードのなどの”悪い”食品は一口たりとも食べない。これが硬直思考の人が考えるダイエットです

専門的には”フードフォーカス(Food Focus)”と呼ばれるもので、これらの人々は食べものを”良い/悪い"にカテゴライズしている。

”良い”に分類されているものはどれだけでも食べていいし、”悪い”にカテゴライズされているものは1口でも食べてはいけないと考えている。

ようじゅ

ようじゅ一方で柔軟思考の人は「何事も食べ過ぎないことが肝心」と節度をわきまえる方向にいきます

もしあなたが「ダイエット中はラーメンは一切禁止!」「フルーツはどれだけ食べてもOK」と考えているなら硬直思考に陥ってしまっている。

硬直思考の特徴②ダイエットのオン/オフ期が明確に分かれている

ダイエット中だから今はお菓子禁止してるんだ!

ようじゅ

ようじゅ「ダイエットしていないときはお菓子爆食いしているのに...」こう思うような人がいたら硬直思考の人です

硬直思考の2つ目の特性、それがダイエットの”オン/オフ”期も明確に分かれていること。

この特性は、長期的にみれば体重の増減を繰り返す”ヨーヨーダイエット”として出現する。

ようじゅ

ようじゅボディビルダーが増量期と減量期を繰り返すのも典型的なヨーヨーダイエットの一形態です

そして短期的に”オン/オフ”を繰り返すチートデイも硬直思考の典型的なパターン。

週6日はダイエットのオン日で”良い食品”だけを食べ、週1回はチートデイとして”悪い食品”をドカ食いするのである。

え?でもチートデイは代謝を戻すために必要なんじゃないの?

ようじゅ

ようじゅ科学的には1日ドカ食いするチートデイよりも数日間維持カロリーにするリフィードのほうが効果的なことがわかっています

それにも関わらずチートデイが普及しているのは、節度ある食事を摂るリフィードよりも1日だけドカ食いするチートデイのほうがボディビルダーの性格に合っているからだろう。

柔軟思考のヒトは「ダイエットを一生続くもの」と考えているのに対して、硬直思考のヒトはダイエットを一過性のものだと捉えている。

結果としてとても一生続けることができないであろう極端なダイエットをしては普段の食事生活に戻ってリバウンドする、というサイクルを繰り返してしまうのだ。

ジャンクフード禁止の問題点

でもジャンクフードを禁止していてもダイエットに成功している人はいるんじゃないの?

ようじゅ

ようじゅ確かにボディメイクに人生を捧げている人なんかは成功するかもしれませんが、一般人のダイエットには向いていません

ジャンクフード禁止を守る=人間関係が破壊される

ようじゅ

ようじゅジャンクフード禁止のルールを厳密に守ろうとすると、人間関係が破壊されかねません

ジャンクフードを禁止すると、当然のように友人との外食や恋人との食事も制限される。

なぜなら友人や恋人との食事では必ずと言って良いほど多少はジャンクフードを食べる必要が出てくるから。

毎回食事をするのに鶏胸肉とブロッコリーだけを許容してくれる友達はどれくらいいるだろうか。

実際にオルトレキシアに関して仮に正しい理論だろうと厳密に守ろうとすることが問題視されているのは人間関係を破壊しかねないから。

”クリーン”で”健康な”食事への執着心が、個人を友人、家族から孤立させ、患者の社会生活や人間関係に歪みを生じさせる

Center for DISCOVERY

ようじゅ

ようじゅ糖質制限であれジャンクフード禁止であれ、厳密に守ろうとすれば友人や家族など他人と食事をするのが難しくなります

ボディメイク界隈では見過ごされがちだが、食事というのは社会的要素がかなり強い。

友人/恋人/職場/家族/学校...どんな場面でも人と交流するときに一緒に食事をするというのは定番。

そんなときに食事理論を厳密に守ろうすれば、これらの誘いを全て断るはめになる。

ようじゅ

ようじゅ昔の自分もそうでしたが、友人関係よりもブロッコリーやささみを優先するダイエッターは他人との関係が希薄になりがち

プロのボディビルダーなどはそれが仕事であるうえ、周囲もボディビル関係の人ばかりなので食事ルールを厳密に守ることができるかもしれない。

しかし、現実問題としてほとんどの人はそうではない。

完璧な食事理論が存在したとして(私はそんなものが存在するとは思わないが)、その理論を100%実践しようとすれば日常生活に支障をきたす恐れがある。

ようじゅ

ようじゅ友人との飲み会や恋人とのランチ、これらを全て断ってでも自身の食事理論を優先することによって孤立する...これがオルトレキシアの問題点です

ジャンクフード禁止を破る=ドカ食いとその後の罪悪感に苛まれる

ようじゅ

ようじゅとはいえ会食などでたまたまジャンクフードを食べることはあるでしょう。そんなときにも硬直思考のダークサイドが出現します

硬直思考の人は0か100かで考えているので、グレーゾーンが生じた瞬間にタカが外れる。

ジャンクフードを禁止しているときに一口でもジャンクフードを食べようものなら、たちまちその日はダイエットのオフ日になりドカ食いしてしまうのだ。

ようじゅ

ようじゅルールを破った瞬間にドカ食いする...これは”どうにでもなれ効果”としても知られています

ルールを破った瞬間に「どうにでもなれ」と匙を投げる現象。ダイエット中にクッキーを一口食べただけなのに、一箱全部食べてしまうなど自暴自棄になる。

ようじゅ

ようじゅどうにでもなれ効果はルールを破った罪悪感を一時の快楽(=ドカ食い)で現実逃避する現象です(R)

食事をすると脳の”報酬系”と呼ばれる場所が刺激され、一時的には気分がよくなる。(R)

「一口食べたストレスを解消するためにドカ食いする」というのは客観的に見ると矛盾しているように見えるが、一時的には正しい対処法になる。

ようじゅ

ようじゅとはいえその後に残るのは「ドカ食いしてしまった」という強烈な罪悪感です

もしかしたら「今日はチートデイにしよう」「我慢ばかりは良くないから」など言い訳が浮かぶかもしれないが、それは脳が無理やり合理化しているだけ。

ようじゅ

ようじゅ実際にはしっかりと罪悪感を感じています

さらに悪いことに「この罪悪感でまたドカ食いしたくなって...」という悪循環に陥ることもあり、これは”ドカ食い・制限サイクル(binge-restricting cycle)”などと呼ばれる。

一口食べてドカ食いするのはあるある...どうやって対処すればいいん?

ようじゅ

ようじゅ罪悪感によるドカ食いに有効なのがセルフコンパッションです(R)

何か失敗したときに自分を責めるのではなく自分に優しくすること。自分を責めるとストレスの上塗りをする羽目になるのでNG

直感には反しているかもしれないが、クッキーを一口食べてしまった自分を責めるのではなく優しい言葉をかけることでドカ食いが防止できる。

多くの人はルールを破った罪悪感だけで十分にストレスを感じている。

大半の人はそこからさらに自分を責めることでストレスを上塗りしてしまう。

そうなると余計にストレスを食事で気晴らししたくなり、”ドカ食い・制限サイクル”に陥るリスクが高くなるのだ。

ようじゅ

ようじゅ自分に優しい言葉をかけることで罪悪感によるストレスが軽くなり、ドカ食いしにくくなります

しかしセルフコンパッションはいわゆる”対処療法”でしかない。

実際にセルフコンパッションを試してみてもドカ食いしてしまうときはあるだろう。

そもそも「たかがクッキーを食べたくらいでなぜ罪悪感を感じなければいけないのか?」という話である。

ようじゅ

ようじゅもしクッキーを食べようがケーキを食べようが罪悪感を感じないようにすることができれば、セルフコンパッションすら不要です

ジャンクフードが肥満の原因

ようじゅ

ようじゅダイエットの全派閥に忌み嫌われる存在...それがジャンクフードです

エビデンスベースだろうとそうでなかろうと、ボディメイク界隈ではジャンクフード=悪という考えが根付いている。

これは加工食品が私たちの脳にある”報酬系”と呼ばれる場所を、それはそれは強烈に刺激する存在だからだろう。(R)

私たちが食事をしたとき、脳にある報酬系と呼ばれる場所でドーパミンが放出されて快楽を感じる。

脂肪・糖質・塩分が豊富に含まれていてカロリー密度が高いもの(=ジャンクフード)ほど脳の報酬系を強く刺激する。

ようじゅ

ようじゅジャンクフードは報酬系への刺激が強く、「もっと食べたい!」と食欲を煽るので肥満の原因とも言われます

実際に研究でも「加工食品を食べると太る!」という結果が得られている。

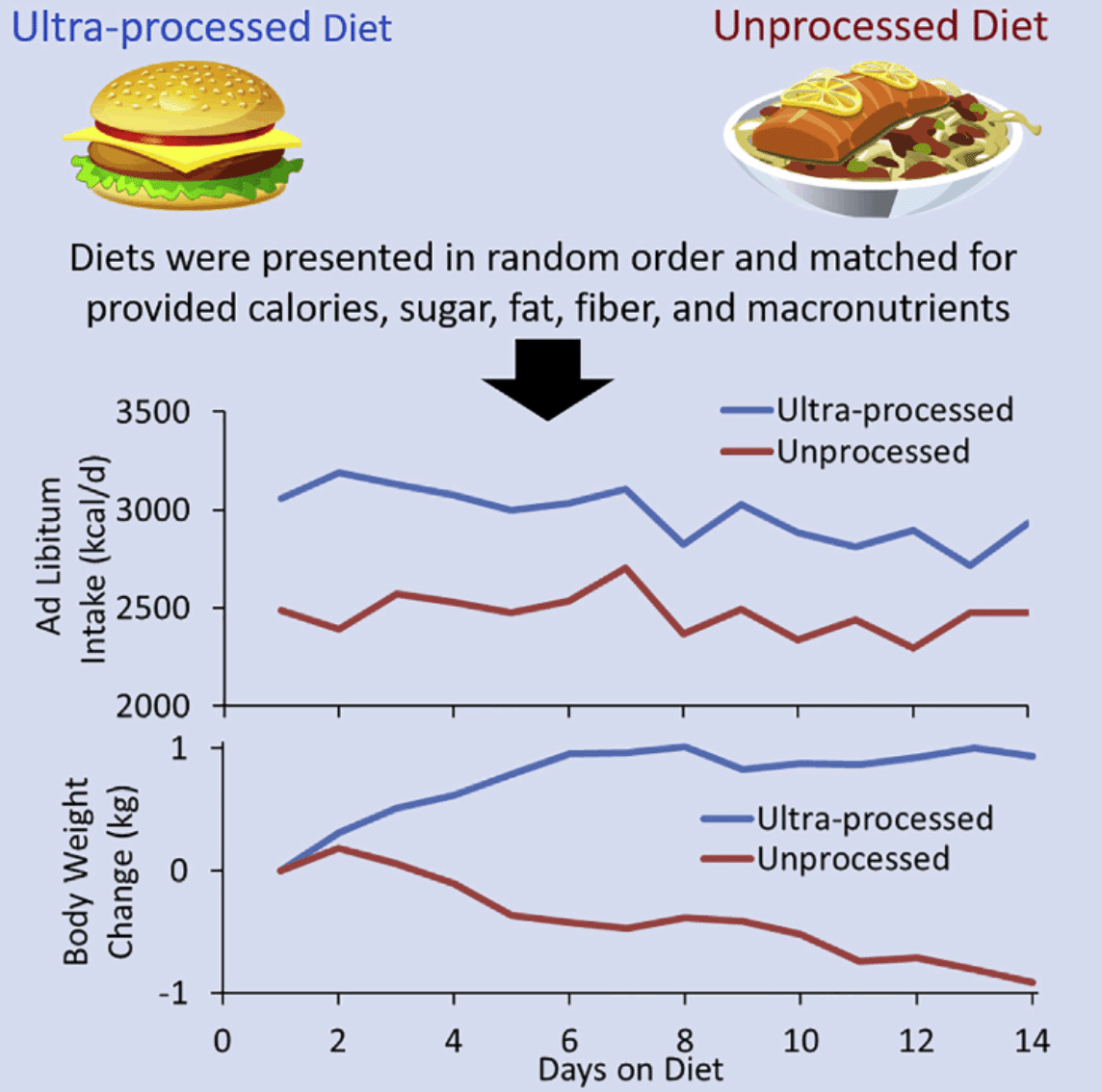

被験者となったのは成人20名で、2つの条件で生活をしてもらった。

- 2週間にわたって超加工食品だけを食べる

- 2週間にわたって加工されていない食品だけを食べる

ようじゅ

ようじゅこの研究は❶の条件で過ごしてから❷の条件で過ごしてもらう、クロスオーバーデザインと呼ばれるものです

結果として、超加工食品だけを食べたときはそれ以外の食品を食べたときよりも1日508kcalも食べた量が多かった。

超加工食品だけを食べたとき被験者の体重は増え、無加工食品だけを食べたときは被験者の体重は減ったのだ。

ようじゅ

ようじゅ実際の摂取カロリー(上)と被験者の体重増加(下)が下記のグラフです

加工食品を食べたときは体重が増えて、加工食品を食べなかったときは体重が減った。

私たちがジャンクフードを食べ始めたことが肥満の原因ということを完全に否定するのは難しいだろう。

それでも現代人はジャンクフードを禁止しないほうがいいワケ

ようじゅ

ようじゅたとえジャンクフードが肥満の原因だったとしても、ジャンクフードを禁止すべきではありません

先ほどの研究から「加工食品は避けるべき!」と主張するのは、はっきり言って私は間違っていると思う。

というのも、これらの研究は「加工食品が存在する環境」と「加工食品が存在する環境」を比較しているに過ぎない。

現実世界の「加工食品が手に入るけど禁止しなければいけない環境」とは似て非なるものなのだ。

加工食品が存在しない環境というのは実現するのが難しい。

- 誰かに監禁されてジャンクフード以外のものを与えられる

- 猫型ロボットに頼んで、もしもボックスで「加工食品の無い世界」を望むか

- タイムマシンで加工食品のない原始時代に亡命する

ようじゅ

ようじゅ実際は安価な加工食品で溢れており、食べようと思えばいつでも簡単に食べられる環境で禁止しなければいけません

そんな環境でジャンクフードを禁止しようとすると、ジャンクフードを食べたい欲求に苛まれ続けるうえ、一口でも食べようものならドカ食いするようになってしまう危険性があるのだ。

理由①禁止しようとするほど食べたくなる

ようじゅ

ようじゅヒトは禁止すればするほど欲しくなります。ゆえにジャンクフード禁止はジャンクフードを食べたいという欲求に苛まれ続けます

ヒトは禁止されるほどその行為をしたくなる性質がある。これはカリギュラ効果や心理的リアクタンスと呼ばれる。

この禁止行為ほどしたくなるカリギュラ効果は実際にダイエットの現場でも確かめられている。

「カロリー密度の低い野菜やフルーツを増やそう」というアドバイスは被験者の長期的な減量と関係していたが、「高カロリーの食事を減らそう」というアドバイスは減量をもたらさなかった

被験者にチョコレートを食べることを考えないように指示したところ、指示なしグループよりむしろチョコレートを食べる羽目になったことが報告されている。

”何かを禁止すると逆に欲求が頭をもたげてくる”というのが人間心理であり、目標設定の世界でも禁止目標がうまくいかないことが知られている。

ようじゅ

ようじゅ糖質制限すれば糖質が食べたくなるし、脂質制限をすれば脂が恋しくなる...これが人間です

ダイエットでジャンクフードを禁止しようとすると、無性にジャンクフードを食べたい気持ちと戦い続けなければいけないのだ。

理由②罪悪感によるドカ食いの危険性がある

ようじゅ

ようじゅそしてジャンクフードの欲求に負けて一口食べたが最後、ドカ食いしてしまう危険があります

ジャンクフードを禁止しているときに一口でも食べようものなら、「今日はチートデイにしよう」などと言い訳をしてドカ食いに走る可能性がある。

もしあなたが硬直思考の持ち主ならほぼ100%ドカ食いをするだろう。

明日からはジャンクフードが食べれないから、今日のうちに好きなだけ食べておこう!

ようじゅ

ようじゅチートデイだとかたまにはストレス解消が必要だとか言い訳するかもしれませんが、「明日から食べられないから今日のうちに食べておこう」が本音です

ジャンクフードを一口でも食べてしようものならダイエットは失敗。

どうせダイエット日じゃないならジャンクフードを腹一杯食べておこうと考えドカ食いに走るのだ。

ダイエットが失敗するのはストイックさが足りないから...ではない

ダイエットに失敗するのはストイックに食事制限を守れないからだ...

ようじゅ

ようじゅ多くの人はこのように考えますが、実際はそうではありません。制限ダイエットで無駄な罪悪感を溜めるから失敗します

逆に言えば、フードフォーカスと食品の制限をやめ、罪悪感を全く生まない制限しないダイエットこそが真に痩せるダイエットなのだ。

ゆるいダイエットなんてうまくいくわけない。No pain, No gain。厳しいダイエットに耐えることこそが必要なんだ

ようじゅ

ようじゅじゃあ聞きますが、その”厳しい”ダイエットでうまくいきましたか?ドカ食いをして罪悪感を感じたことは?仮に一時的に痩せてもヨーヨーダイエットを繰り返していませんか?

ストイックなダイエットでももちろん減量できる。

しかし、そのストイックなダイエットを一生続けることができるだろうか?

もし一生続けることができないのであれば、またリバウンドしてしまうだけ。

ようじゅ

ようじゅ一生続けられるくらいに制限がないダイエット...それこそが真のダイエット法です

食品を制限しないダイエットのほうが体重が落ちたしリバウンドしなかった

食品制限をしないダイエットは海外では”IIFYM(=If it fits your macro)”と呼ばれ、「カロリーと3大栄養素だけを気にすれば何食ってもOK」というダイエット法として定着しいている

海外で流行っているだけだろ?ストイックなダイエットよりも優れているとはかぎらなくね?

ようじゅ

ようじゅそれはその通りですが、実際に食品制限がないダイエットのほうがうまくいったという研究結果があります

IIFYMはわりと新しい概念なので研究が少ないが、2021年にようやくIIFYMと厳しいカロリー制限を比較したランダム化試験の論文が出た。(R)

被験者となったのは筋トレをしているトレーニー男女23人で、2つのグループに分かれて10週間のダイエットをしてもらった

- 制限ダイエット:栄養士が作った食事プランの通りに食べる

- IIFYM :カロリーとタンパク質・脂質・糖質の目安だけ指示

どちらのグループも1日あたり”2g/体重”のタンパク質を取るように指示されており、カロリーは”-25%”の制限。

ようじゅ

ようじゅ❶のグループは食品まで栄養士に決められていますが、❷のグループはカロリーと栄養素さえ守れば何を食べてもOKでした

制限ダイエットグループは栄養士が作った食事プラン通りに食べており、例えばある被験者の食事例は以下の通り。

- 1食目:全卵2個、アボカド、ほうれん草、全粒粉トースト、バナナ

- 2食目:鶏胸肉、さつまいも、ブロッコリー、アーモンド

- 3食目:ギリシャヨーグルト、ピーナッツバター、ミックスベリー

- 4食目:牛肉、レタス、トマト、チーズ、玄米

いかにも”健康的な食事”という食事であり、多くのダイエッターが実践している食事内容に近いだろう。

一方で、IIFYMグループはあすけんのようなトラッキングアプリの使い方を指導され、カロリーと3大栄養素の目安だけ与えられた。

そんな条件で10週間のダイエット(とその後10週間にわたる追跡調査)をしたところ、結果は以下のようになった。

- どちらのグループも同じくらい脂肪が減った!(厳しいダイエット:-3.2kg vs IIFYM:-2.3kg)

- 厳しいダイエットでは追加調査期間でリバウンドしたが、IIFYMではリバウンドしなかった!(厳しいダイエット:+1.1kg vs IIFYM:±0kg)

ようじゅ

ようじゅどちらも同じくらい体重を減らし、実験後のリバウンドに関してはIIFYMの圧勝でした

この研究から得られる教訓は2つ。

教訓①カロリー制限さえすれば何を食べようとも痩せる

まず第一に食品にこだわらなくともカロリー制限さえすれば痩せる。

カロリー制限は正しく行えば必ず体重が落ちる。

カロリー制限で失敗したことがある人は、「カロリー制限しているのに痩せない理由を論文で徹底検証!」で紹介したように十中八九カロリー制限がうまくできていない。

もちろんジャンクフードを禁止する厳しい食事制限でも痩せることはできるだろう。

しかし別に好きな食品を食べて痩せることができるなら、そうしない理由もないのである。

教訓②制限系ダイエットは元の食生活に戻った瞬間にリバウンドする

ようじゅ

ようじゅどんなダイエットであれ、元の制限なしの食生活に戻るとリバウンドします

実験期間中はそれを好きかどうかに関わらず、被験者は用意された食事を食べるしかない。

しかし実験を終了して現実世界に戻れば、ジャンクフードが溢れている。

ようじゅ

ようじゅそんな厳しい食生活から解放されたグループは、現実世界で節制を続けられるわけもなくリバウンドしました

一方でIIFYMを教え込まれたグループは、どんなものを食べてもうまく節制する方法を身につけたことにより現実世界に戻ってもリバウンドしなかった。

IIFYMでなければダイエットが成功しないという気はさらさらない。

制限系ダイエットをしたい人はそうすればいいが、制限系ダイエットで失敗してきた人は一度IIFYMを試してみてもいいのではないだろうか。

ようじゅ

ようじゅもしIIFYMが合わないと思ったら、そのときはやめればいいだけ。一度試してみてはいかがでしょう

IIFYMだとしても硬直思考に陥ればダイエットは失敗する

ようじゅ

ようじゅジャンクフード禁止をやめてIIFYMになったとしても、硬直思考だとうまくいきません

硬直思考はダイエットを失敗に導く考えだから、ジャンクフードの禁止など食品フォーカスをやめるべきだと言った。

しかしIIFYMだからと言って硬直思考を完全に抜け切れたわけではない。

以下のような状況に遭遇したとき、硬直思考が顔を出す可能性がある。

- 恋人が手料理を振る舞ってくれたとき

- 街にある個人経営のカフェの料理を食べにいかないか誘われたとき

ようじゅ

ようじゅこれらはどれも”食品の厳密なカロリーがわからない”という状況です

IIFYMでカロリーを計測するとき、何がなんでも1kcal単位で計算しないといけないと思っているならそれは完全に硬直思考である。

いくらIIFYMを実践していても、カロリー表示のあるコンビニ弁当やチェーン店の食事しか食べれないのでは現実的ではない。

「数十キロカロリーくらいの誤差は問題ない」と許容できるのが柔軟思考である。

また他の状況でも硬直思考は顔を出すことがある。

- 実際の摂取カロリーが目標カロリーよりも50kcalオーバーしたとき

- タンパク質の目標が”2.0g/体重”なのに、寝る前に”1.8g/体重”しか摂取していないことに気づいたとき

50kcalオーバーしたからダイエットは失敗!今日はたくさん食べちゃえ!

タンパク質が目標に足りてないから今すぐプロテインを飲んで補わないと!

このように考えてしまうなら完全に硬直思考。実際は50kcalくらい食べすぎても脂肪は少なからず減るし、1日くらいタンパク質目標を下回ったくらいで筋肉は分解されません

硬直思考の人は、マインドに柔軟性が無い。

設定したカロリーや3大栄養素から少し外れただけで大慌てしてしまうのだ。

多少目標から外れたくらいですぐに太ることもなければ、筋肉がたちまち分解されてしまうこともありません

いくらIIFYMを実践しても、硬直思考のままでは意味がない。

0-100思考が残っていると、少しカロリーオーバーしたようなときに結局ドカ食いしてしまうのだ。

柔軟思考の考え方

IIFYMを柔軟な思考で実践するダイエットをフレキシブルダイエットと呼ぶ。

食品制限をしないのでIIFYMと混同されがちですが、厳密には別物です

フレキシブルダイエットはカロリーと3大栄養素を計算するのでIIFYMの要素があるが、先ほどの例のようにIIFYMだからと言って必ずしも柔軟思考を持っている(=フレキシブルダイエット)とは限らない。

2003年の「リバウンドしない人はどんな人か?」を調べた1247名を対象にした研究から、柔軟思考の特徴を紹介しよう。

- 0か100かではなく、70や80といったグレーゾーンを許容できる

- 物事を一面的ではなく多面的に捉えている

- ダイエットを一時的なものではなく永遠につづくものだと考えている

- ダイエットと日常生活をうまく調和させている

ダイエットには絶対的な正解がある!

辛いダイエットに一時的に耐えれば良い!

このように考えている人は典型的な硬直思考です。柔軟思考はダイエットは一生ものだと考えているし、どんなダイエットでも良い面と悪い面があると思っています

柔軟思考の人はダイエットに正解があるなどとは考えない。

「これさえ食べればOK!」「これさえ食べなければ痩せる!」といった極端な情報には惑わされることがない。

実際にこの研究では、柔軟思考・運動・マインドフルな食事などいい習慣を複数持っていた人は50%以上の人がリバウンドしなかったのに対して、いい習慣を一つしか持っていない人でリバウンドしなかった人はたったの21.1%。

ダイエットに一つの要素で決まるわけではなく、複数の要素が絡み合っていることを認識するべきです

フレキシブルダイエットはリバウンド防止にも役立つ

この柔軟な思考だが、実際にリバウンド防止にも役立つことがわかっている。

1274人を対象にした研究で「ダイエット成功者の中で3年後もリバウンドしない人はどんな人なのか?」を調べた研究。

この研究では硬直思考はリバウンド防止に役立たなかったが、柔軟思考はリバウンド防止に役立ったことが挙げられている。(オッズ比:1.18 vs 1.30)

ようじゅ

ようじゅストイックさではなく柔軟思考がリバウンド防止に役立つ理由。それはダイエットを永遠に続く課題と考えていることにあります。

柔軟思考の持ち主は、ダイエットを一時的なものだと考えてはいない。

なのでダイエットを日常と調和させることを考えているのが何よりの強みになる。

1日の糖質を5g以下にすれば痩せる?とてもじゃないけど一生続けることはできないな...

ジャンクフードを禁止すれば痩せる?とてもじゃないけど一生続けることができないな...

ようじゅ

ようじゅ柔軟思考の人は一生続けられないような極端なダイエットには手を出しません

日常と調和しないダイエットというのは元の食生活に戻ったときにリバウンドするだけ。

さらには理想と現実のギャップが無駄にストレスと罪悪感を生み、挙句の果てにはドカ食いを誘発する可能性があることを柔軟思考の人は知っている。

ようじゅ

ようじゅどれだけ効率的なダイエットだろうと続けられなければ意味がありません。リバウンドしないダイエットとは一生続けられるダイエットなのです

実際にフレキシブルダイエットをスタートするときのルール

フレキシブルダイエットの概念はわかったけれど、いざ実践してみようと思っても何からしたらいいかわからない...

ようじゅ

ようじゅそんな人のために、私がフレキシブルダイエットのときに設定していたルールを紹介します

- カロリー制限料は”-200kcal/日”までに抑える

- 総カロリーの2割以上をジャンクフードで埋め尽くす

- 週に1度は必ず外食する

ルール①1日のカロリー制限量は最大でも"-200kcal/日”までにする

1つ目のルールとして、カロリー制限を”-200kcal/日”よりキツくしないことを条件にしていた。

なぜならマイナスカロリーが大きいほどドカ食いしてしまう可能性があるから。(R)

今まで硬直思考でダイエットしていた人ほどジャンクフードには抵抗があるはず。

最初からカロリーを削りすぎるとジャンクフードを食べた罪悪感からドカ食いする可能性がある。

ドカ食いのリスクを最小限にするために、まずは少ないカロリー制限量でジャンクフードへの抵抗を無くすことを目標にするのがおすすめ。

ルール②1日に摂取する総カロリーの20%は必ずジャンクフードから摂る

2つ目のルールとして、何が何でも総カロリーの2割以上をジャンクフードで埋めることにした。

ようじゅ

ようじゅこれはダイエットのオン日/オフ日と決別するためのルールです

ジャンクフードは”チートデイ”などのオフ日などに食べるものではなく、毎日”普通”に食べるものとして自分に教え込んだのである。

ちなみにジャンクフードは2割以上食べるのがノルマであり、別に何割食べたって構わない。

ようじゅ

ようじゅ実際に今はおおよそ”無加工食品:加工食品=4:6”くらいの割合で食べています

ジャンクフードの割合を高めるほど制限が緩くなって渇望は少なくなるが、あまりジャンクフードばかりではカロリー過多になるのも事実。

とりあえずジャンクフードを排除せず毎日食べるということだけ意識すれば、割合はどうでもいいのである。

ルール③週に1度は外食する

3つ目のルールとしてそして、週に1度は必ず外食するようにしていた。

外食という厳密なカロリーがわからない状況にもあえて身を置くことで、柔軟思考を養うことができる。

ようじゅ

ようじゅもちろんカロリー表記のある大手ファミレスではなく、カロリーなんて書いていない個人店などに行っていました

実際に「カロリーはこれくらいかな?」と大雑把に推定しても痩せると言う実体験を得たことで、グレーゾーンを許容できるマインドが育ったし他人との外食もストレスではなくなった。

一般人が普通に生活していたら外食する機会というのは当然出てくる。

そんなときに全て断るのではなく、うまく外食と付き合う方法を身につけるほうが一生モノの財産となるだろう。

食事はマインドフルに食べることでドカ食いを防止することができる

最後にもう一つ、ルール化はしていなかったができるだけ”マインドフル”に食べることをおすすめする。

食事をするときにテレビやスマホなどを見ずに、味や食感、匂いなどを全身で感じながら食べる方法。

ようじゅ

ようじゅ現代人にありがちな”ながら食べ”をやめるようにするのがおすすめです

フレキシブルダイエットを始めたばかりの頃は、ジャンクフードを食べる罪悪感が抜け切らずにドカ食いしてしまう可能性がある。

食事の満足感を高めドカ食い防止効果が高いことがわかっているマインドフルな食事がオススメ。(R)

フレキシブルダイエットはやればやるほど思考が柔軟になる

このフレキシブルダイエットは、実践すればするほど効果が高まりマインドが柔軟になっていくのが一番の強み。

今までストイックなダイエットをしていた人ほど、「こんな努力しないダイエットでいいのか?」と思うだろう。

しかし実際に体重が落ちることを知ると、「今までなんて無駄なことにこだわっていたのだろう...」とわかる。

ようじゅ

ようじゅダイエットに必要なのストイックなダイエットを実行する強靭力ではなく、一生続けられるダイエット法を身につけることです

成功するダイエットは一生続けられる方法でなければならない

ダイエットに失敗したとき、誰もが「自分のダイエット理論が間違っていたんじゃないか?」と疑う。

しかし実際は違う。

そもそも”完全なダイエット理論がある”なんていう幻想を信じ、ダイエットと現実が調和することを一切ガン無視するからダイエットが失敗するのだ。

ようじゅ

ようじゅダイエット理論に現実生活を無理やりねじ込もうとすることがすべての元凶です。特にジャンクフード禁止は現実的ではありません

無茶なダイエット理論を採用すると、日常生活が多かれ少なかれ歪むうえ、ダイエット理論と現実のギャップを埋めきれずに罪悪感に苛まれることになる。

そしてその罪悪感によってドカ食いしてしまう羽目になるのだ。

ようじゅ

ようじゅハッキリ言って100点のダイエットでも60点のダイエットでも大して効果は変わらないし、60点のほうが持続性があったりもします

実際に私は2年ほど前にダイエットと筋トレに最適化された100点の生活を送るために大学院を休学してニートになったことがある。

100点の生活を送るためには他人と外食なんて出来はしないので、当然のように数ヶ月誰とも会うことはなかった。

ひたすら論文をしながら筋トレをして、ダイエットに励んでいたのだ。

ようじゅ

ようじゅ当時は楽しかったし今となっては話のネタになるので後悔はしていません

しかし、この経験から1つ分かったことがある。

それは仮にエビデンスに基づいて100点の生活を送ろうと、日常の合間で上手に”筋トレ・ダイエット”をしようと、結果はそんなに変わらないということである。

さらに理論に固執してヒトの心理や現実生活をガン無視していたときはドカ食い欲求に苛まれていし友人関係も希薄だったが、フレキシブルダイエットに移行してからはそれも全くない。

結局のところ、ダイエットは永遠に続けなければ体型を維持することは不可能。

例え理論的には60点でも、現実世界と調和する永遠に続けられるダイエット法を選ぶべきである。

ようじゅ

ようじゅそして何より、フレキシブルダイエットの世界は日常生活が楽しくなります

ダイエット中でも友人や家族との食事を楽しめるし、ドカ食いや禁止された食品を食べてしまう恐怖に怯えることもない。

食品にフォーカスし、ジャンクフードを禁止するダイエットをやめる。

これはダイエットから最も遠いように見えて、実は理想の体を手に入れるための近道なのである。