カロリー制限が失敗する科学的理由

カロリー制限しているのに痩せない!

カロリー制限しているのに体重が増える

これらの現象は”カロリーを正しく計算できていないこと”が原因です

ダイエットでよく用いられるカロリー制限だが、うまくいった人もいれば失敗した人も大勢いるのではないだろうか。

カロリー制限しても痩せない理由、それはずばりカロリーが正しく計算できていないからだ。

- カロリーを計算するときはそこらへんのネットツールではなく、日本人にあった式を使う

- ダイエット中は代謝低下が起こるので、毎週消費カロリーを計算し直す

- カロリーを減らしすぎると脂肪が減らないので、常に最適なカロリー制限量を守る

これらのチェック項目に一つでも×がある人は、カロリー計算が正しく出来ていません

カロリー計算は多くの人が思っているよりずっと煩雑で、本当の意味でカロリー計算ができている人はかなり少ない。

今回の記事では「カロリー計算しているのに痩せない理由」をご紹介。

難しいことは考えたくないけど効果的なカロリー制限がしたい人は「誰でも効果的なカロリー制限で理想の体になれる『カロリー計算シート』」を参照してほしいい。

また自然とカロリー制限ができる方法は「カロリー計算がめんどくさい人必見!自然と痩せる方法を論文で紹介」を参照してほしい。

ダイエットにおいてカロリーが一番重要な要素

カロリーはダイエットの中でも一番重要な要素。

正しくカロリー制限ができていれば必ず体重が落ちます

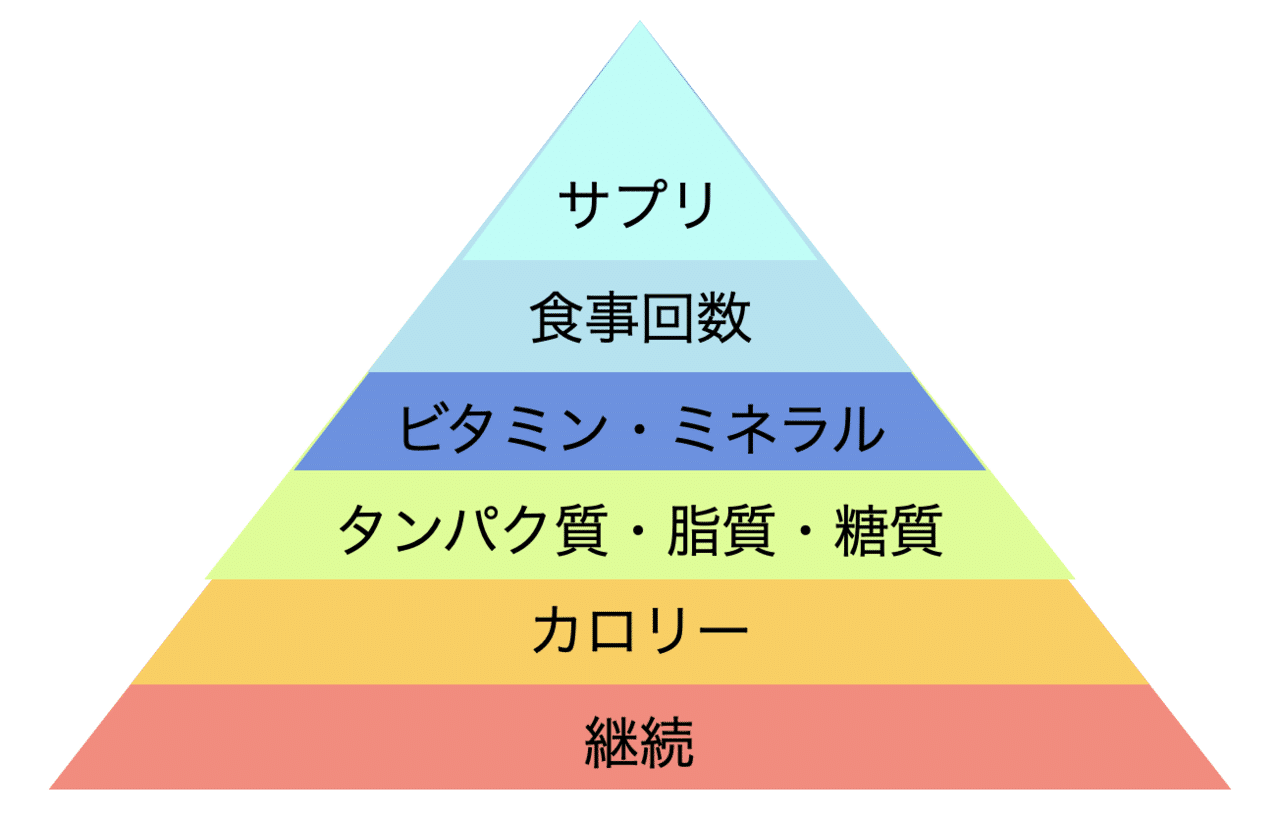

ダイエットには「何食食べるべきか」「糖質を控えるべきかどうか」など多くの要素が絡んでくる。

- 摂取しているカロリー量

- タンパク質の摂取量

- 摂っているサプリ

- 食事回数

ダイエットには多くの要素がありますが、どれが重要かを知らないと無駄な情報に惑わされるだけです

ダイエットを成功させたければどの要素が重要でどの要素が重要でないかを知らなければならない。

そこで要素を重要な順にピラミッド状にしたのが下図。

何よりも大事なのがカロリー収支がマイナスの状態を継続すること。

どんなに粗いダイエットでもこれを続けることができれば効果が出ます

この条件さえ満たしていれば、効率の良し悪しはあれど必ず体重は落ちるのだ。

カロリー収支をマイナスにする方法は主に2つ。

- 摂取カロリーを減らす

- 消費カロリーを増やす

俺は食事制限なんて絶対嫌!運動して痩せることにします!

運動して痩せることは不可能でありませんが、ただ運動量を増やすだけではカロリー収支がマイナスにならず失敗に終わる可能性が高いです

「運動しているのに痩せない」は当たり前

闇雲に運動量を増やしてもカロリー収支はマイナスにならない可能性が高いです

運動にダイエット効果を期待する人もいるかもしれないが、それだけでカロリー収支がマイナスになることは少ない。

その原因は単純で、運動で増やした消費カロリーは食事量の増加によって打ち消されてしまう可能性が高いから。

しかも厄介なことに無意識のうちに食べる量が増えてしまうことが研究でわかっている。

肥満男女171人を対象にした研究。被験者を運動習慣によって3つのグループに分け、6ヶ月にわたって生活してもらった。

- グループ1:運動をしない

- グループ2:運動を1日あたり100kcal

- グループ3:運動を1日あたり250kcal

計算上では運動をグループ❶は1.9kg、グループ❷は4.3kgの体重減少がみられるはずでした

しかし実際に6ヶ月の結果を見てみるとグループ❶は体重が一切減らず、グループ❷は計算を大きく下回る1.6kgの減量に終わった。

なぜ計算値を下回る減量しか達成できなかったのか。

それは摂取カロリーがグループ❶で90kcal、グループ❷で123kcal増えていたからだ。

つまり運動で増えたぶんのカロリーだけ被験者は食べる量が増えたのだ。

この現象は”Compensation(=埋め合わせ)"という名前がついており、運動によって消費カロリーが増えるとその分食べる量が増えることでカロリー不足を埋め合わせることがわかっています

しかも、被験者は食べた量が増えたことに気づいていない可能性が高い。研究者も以下のように結論づけている。

約100kcal程度の食事量の増加を人が気づくのは困難であり、これが『埋め合わせ』に気づかない原因になっている可能性がある。

運動にはリバウンド防止効果・健康効果などメリットがありますが、ダイエット効果を期待すると思ったような結果を得られない可能性があります

ダイエット効果を期待するならば、運動よりも食事でカロリー収支をマイナスにするほうが手っ取り早いのだ。

摂取カロリーを正しく把握するのは難しい

「食べていないのに痩せない」「代謝が低いから痩せない」はウソ

カロリー制限はしたことがあるけど痩せなかった!

それはカロリーを制限したつもりになっていただけかもしれません。きちんと計算していましたか?

「カロリー制限を以前失敗した」という人の中には、カロリー制限をしてつもりになっているだけの人もいる。

ヒトは自分のカロリー収支を把握するのが苦手なので「なんとなく食事を控えめにしよう」とだけ考えていると確実に失敗する。

ヒトは自分の摂取カロリーと消費カロリーを把握するのが苦手なことは研究でも示されています

被験者に摂取カロリーと消費カロリーを自己申告してもらったところ、被験者は摂取カロリーを47%少なく見積もり、消費カロリーを51%も多く見積もっていた。

みんな自分が思っているより食べていないし、運動していると思い込んでいることが発覚しました

「なんとなくカロリーを削減しよう」という気持ちでは確実に摂取カロリーを低く見積り、消費カロリーを高く見積もってしまう。

なのでなんとなくでカロリーを削減したつもりでいると実際にカロリー収支がマイナスにはなっておらず、「カロリー制限をしたのに太った!」となってしまうのだ。

現代はあすけんなどの便利な食事記録アプリなどもたくさんあります。

食べ物には大体カロリーが表示されていますので、それらを使って記録を取るようにしましょう。

食事記録アプリなどを使っていたとしても摂取カロリーを甘く見積りがちなことは変わりません。

注意しましょう

そして仮に食事記録アプリで摂取カロリーを正確に把握していたとしてもカロリー制限がうまくいかないことが多い。

なぜかというと消費カロリーを正しく把握することが多くの人が思っているよりずっと難しいからだ。

消費カロリーを正しく把握するのはもっと難しい

消費カロリーの計算なんてネットにあるツールで簡単にできる。そう思っているなら大間違いです

- 消費カロリーの計算式がそもそも欧米人向け

- 消費カロリーが日々変わることを考慮していない

- カロリーを減らしすぎる