「筋トレでよく耳にするRPEってなに?」

「RPEやRIRとか聞くけど一体何のこと?」

筋トレ初心者にはよくある悩みだが、説明を聞いてもイマイチよくわからないという人も多いのではないだろうか。

この記事では、RPEとRIRを論文からご紹介。

RPEは「筋トレをどこまで追い込むべきか?」とも関わりが深い概念。ここでバッチリと理解しておこう。

RPEは有酸素運動のツールとして開発された。

筋トレでお馴染みのRPEだが、元々は有酸素運動のツールとして生み出された。

Rating of Perceived Exertionの略で、日本語に訳すと「主観的な努力量」といったところ。

1970年に”Gunnar Borg(グンナル・ボルグ)”という人が提唱したので、ボルグRPEスケールとも呼ばれる。

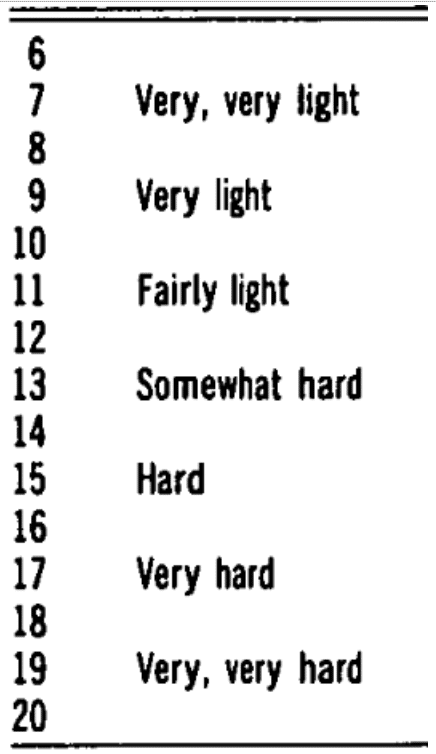

ボルグRPEスケールは有酸素運動の努力量(強度)を数値化したもので、強度と数値の関係は以下の通り。[1]

数値は6〜20の15段階で、RPEが上がるごとに運動強度が上がっていく。

ここで「なぜ6という中途半端な数字から始まり20という数字で終わっているの?」と疑問に思った人もいるだろう。

実はこれはボルグRPEスケールが心拍数に対応するように作られているから。

人間の心拍数はおおよそ60~200回/分程度。

心拍数が安静時とほぼ変わらないレベルの60回だったらRPEは6となり、心拍数が上限近い200回まで上がっていればRPEはMAXの20となる。

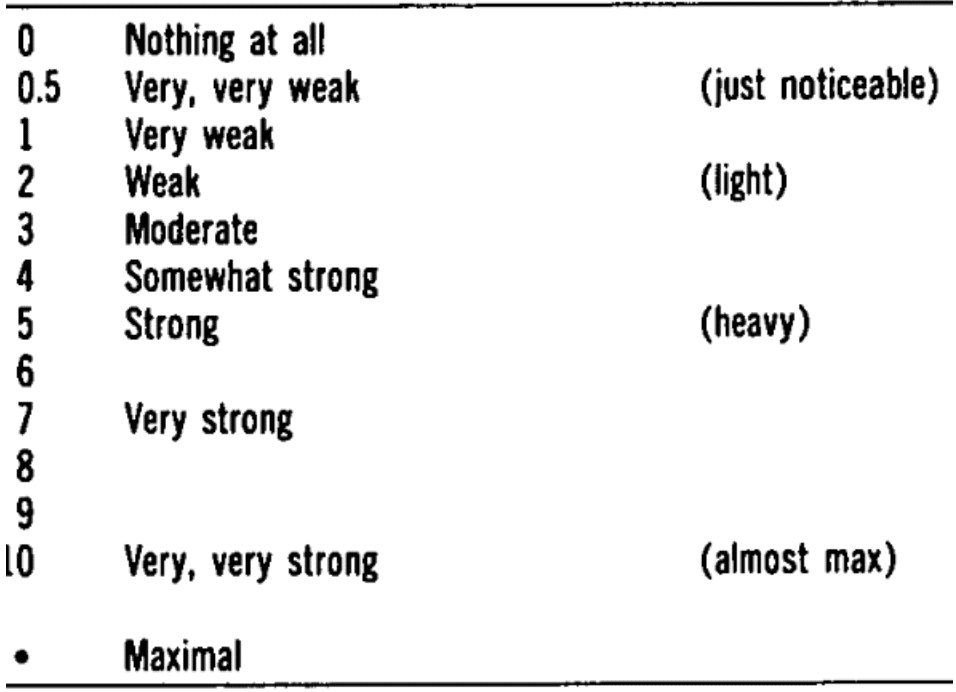

これが今使われているRPEスケールの元となっているが、その後の1982年ボルグは10スケールでも運動の強度を測定できるようにした。[2]

こちらも先ほどのスケールと同様に数値が高いほど運動の強度が高くなっている。

しかし、RPEの数値と心拍数には関連がなくなり、直感的にわかりやすい10段階になった代わりに完全に主観で数値が決められている。

この2つのボルグRPEスケールは、その後有酸素運動の運動強度を数値化する手段として浸透していった。

今でも有酸素運動の強度を表す尺度として使われており、有酸素運動で単にRPEといえばこのボルグRPEスケールのことを表している。

ボルグRPEスケールは筋トレとの相性が悪かった

有酸素運動の強度として開発されたボルグRPEスケール。

有酸素運動ですっかり市民権を得たこともあり、「筋トレの強度測定にもRPEが使えるのでは?」と思う人が出てきた。

結論を言ってしまうと、ボルグRPEをそのまま筋トレに使うという試みは失敗に終わってしまう。

限界まで筋トレを追い込んだのにRPEは”中程度”だった!

ボルグRPEスケールを筋トレに応用してみたところうまく機能しなかったことを初めて報告したのは2012年の研究。[3]

被験者となったのはボディビルダー17人で、彼らに70%1RMの重量でベンチプレスとスクワットを行ってもらった。

各セットで10レップ後にボルグRPEを記入してもらったのだが、被験者は限界まで追い込んで筋トレをしたにも関わらず強度を”中程度”と評価したのだ。

筋トレで限界まで追い込むということは、強度を表すRPEは最大の10でなければならない。

しかし、被験者は”中程度”にあたる数値しかつけなかったのだ。

被験者側の気持ちになると、この現象が起こる気持ちはよくわかる。

筋トレを限界まで追い込んだ場合でも、ランニングやHIITのようなキツさはない。

仮にベンチプレスを追い込んだとしても、主観的な運動のキツさでいえばどうしても”中程度”になってしまうだろう。

しかし、これでは筋トレの強度を表す指標としては使い物にならない。

筋トレの強度は”主観のキツさ”以外で測る必要があるのだ。

RPEを主観ではなくRIRで決めたらうまくいった

それでは、どんな指標で筋トレの強度を測ればいいのだろうか。

ここで注目されたのがRIRである。

これは”Repetitions In Reserve”の略で、「あと何レップの余力を残しているか?」を表している。

例えば9レップのベンチプレスをしたとき、「あと1レップできそう」と思えばRIRは1、「あと3レップできそう」と思えばRIRは3になる。

RIRが筋トレの強度を表す指標として優秀な理由は主に2つ。

- 「どれだけ筋トレを追い込んだか?」と密接に関係している

- 被験者の精度が高い

まず第一に、RIRが表している「あと何レップできるか?」は「どれだけ筋トレを追い込んだか?」と言い換えることができる。

そして何より、トレーニー達はRIRをかなり精度良く見積もることができることができることが2012年の研究で示されている。[3]

つまり、RIRは「どれだけ筋トレを追い込んだか?」の正確な指標なのだ。

そして筋トレの強度としてRIRが定着する...のではなく、RIRをもとにしたRPEが開発されて定着した。[4]

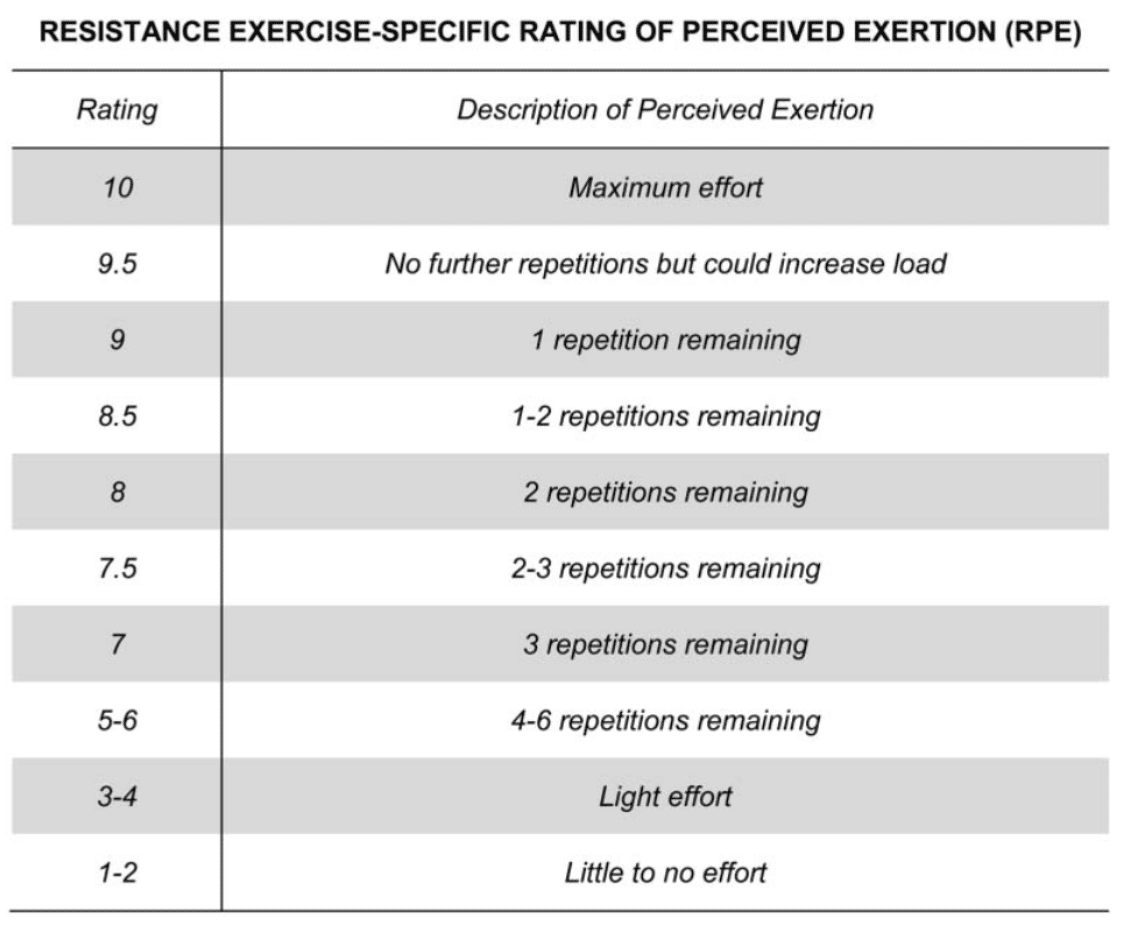

先ほどのボルグRPEスケールと同様、RIRベースのRPEも1-10までの10段階。

基本的には以下の式で覚えてしまって大丈夫。

RPE = 10 - RIR

限界まで追い込んだとき、すなわちRIRが0のときはRPEはMAXの10となる。

そして、残り1レップを残して筋トレをやめたときはRIRが1なので、RPEは9。

筋トレでRPEといえば、このRIRをもとにしたRPEスケールが定番。

しかし、実は科学界に出てきたのは2016年とかなり新しい概念なのだ。

研究としての歴史は浅いものの、筋トレでは非常に使い勝手がいい。

このことから、このRIRベースのRPEが爆発的に広がったのである。

RIRの2大特徴から低重量筋トレがオススメされない

このRIRだが、実は2つの特徴があることがわかっている

- 筋トレの強度が高いほど精度が高い

- 筋トレの限界点近くが精度が高い

特徴①高重量の筋トレほど精度が高い

まず第一の特徴として、低重量高レップの筋トレよりも高重量低レップの筋トレで精度が高い。

というのも、低重量では大して追い込んでいないにも関わらず追い込んだ気になってしまうのだ。

被験者となったのはトレーニング経験のある男性20人で、ベンチプレスとシールローを行なってもらった。

このとき60%1RMと80%1RMの重量で筋トレをしてもらい、8レップを終えたところで被験者は「あと何レップできるか?」を記録。

そして実際に限界まで追い込んでもらうことでRIRを測定し、予測のRIRと実際のRIRがどれだけ異なるかを調べた。

結果として、ベンチプレスとシールローにおけるRIRの予測値と実測値の差は以下のようになった。

- ベンチプレスにおける1セット目の誤差は、60%1RMで7.03レップ、80%1RMでは2.30レップだった!

- シールローにおける1セット目の誤差は、60%1RMで3.13レップ、80%1RMでは1.38レップだった!

どちらの種目においても、中程度の負荷の時は3~7レップもRIRを甘く見積る傾向があった。

すなわち、あと1レップしかできないと思ったのに実際はあと8レップできたのである。

一方で、高重量の80%1RMとなるとその誤差は1,2レップまで小さくなる。

中重量だと高重量に比べて、RIRを甘く見積もってしまう傾向があるのだ。

特徴②限界点に近いほど精度が高い

第二の特徴として、RIRは限界点に近いほど精度が高いことが知られている。

具体的にいうならば、RIRを5で止めるときの精度は非常に悪く、RIRが1程度でやめるときは精度が非常に高い。

実は先ほどの研究には続きがある。

2セット目になると80%1RMのベンチプレスでもRIRの誤差は0.40レップまで縮まったのだ。

1セット目の2.30レップに比べて、RIRの精度がかなり高くなっていることがわかる。

他にも2018年のレッグプレスを対象にした研究では、1セット目よりも3セット目のほうがRIRの誤差が少なかったことが報告されている。[6]

- どちらの研究も筋トレは10レップ

- セット後半になるほどレップ数は下がる

この2つを考慮すると、セット数後半のほうがRIRの精度がいいとはすなわち「RIRは限界点近くほど精度がいい」ということになる。

これは自分で試してみるとすぐに実感できるだろう。

「あと5レップできるだろうな」というところで止めるのは判断が難しいが、「あと1レップしかできない」というところで止めるのは判断しやすい。

RIRは限界点に近いほど精度が高くなるのだ。

筋トレで低重量がオススメされないのは追い込まなさすぎに陥るから

まとめるとRIRに関する特徴は以下のようになる。

- RIRは高重量ほど精度が上がる。

- RIRは限界点に近いほど精度が上がる

実はこの特徴は「筋トレで低重量がオススメできない理由」にそのまま直結する。

先ほどの結果は、低重量だとRIRを甘めに見積もってしまうということ。

つまり、低重量では「筋トレを追い込んでなさすぎ」という状況が発生しやすいのだ。

現在の科学では「筋肥大したいなら限界まで追い込む必要はないが、追い込まなすぎも問題」というのが結論になっている。

低重量では「自分では追い込んでいるつもりでも実際には全然追い込んでいない」という状況に陥りやすい。

そのことからも高重量の筋トレが推奨されているのだ。

まとめ

今回はRIRとRPEについてまとめた。

「筋トレをどれだけ追い込んでいるのか?」の指標ともなるRPE(RIR)。

これを理解すると「筋トレをどれだけ追い込むべきか?」というよくある悩みを解決したり、「オートレギュレーション」という筋トレのテクニックを使えるようになる。

どちらも筋トレするなら必須の知識なので、「筋トレをもっと効率的にしたい」という人はぜひチェックしてみてほしい。

また、RPEは%1RMなどの尺度と同時に語られることもある。

RPEと%1RMは本来は別物だが、「RPEと%1RMの違いがよくわからない」という人は以下の記事もチェックしてみてほしい。