男性

男性『有酸素運動をすると筋トレが無駄になる!』

ようじゅ

ようじゅこんな話を聞いたことがあるかもしれませんが、これは”同時トレーニング(=Concurrent Training)”と呼ばれるもので研究の世界ではよく知られた話です

同時トレーニングは、1980年に有酸素運動が筋トレの筋適応を邪魔する”干渉効果(Interference Effect)”が報告されたことが始まり。

ようじゅ

ようじゅしかし、この分野も例にもれず時代によって考えが二転三転しています

今回は、そんな”同時トレーニング”の歴史を余すことなく全部紹介し、結局『有酸素運動はトレーニーの敵なのか?』を考えてみる回。

この記事を読めば、”同時トレーニング”の全体像を把握し『有酸素運動をトレーニングメニューに取り入れるべきか?』について自分で考えられるようになることをお約束しよう。

マッチョなマラソンランナーは実現できるのか?問題

同時トレーニングを発見した1980年の研究

事の始まりは1980年に行われた『筋トレ適応と有酸素適応は同時にできるの?』という研究。(R)

前回の記事で書いた通り、トレーニングはすべて”筋トレ-持久力”の連続体の中に位置する。

筋トレ系トレーニングは筋肥大や筋力向上、有酸素系トレーニングはミトコンドリアの酸素運用能力を高めるのである。

このようにトレーニングの種類によって適応が違うことは知られていたわけだが、ここで一つ疑問が出てくる。

『筋トレと有酸素運動、両極端の適応って同時にできるの?』と言う話である。

要するに研究者は『マッチョなマラソンランナーは実現できるのか?』という疑問を持ったわけ。

トレーニング未経験者23人を集め、3つのグループに分けた。

- 週5で筋トレをするグループ

- 週6で40分のサイクリングをするグループ

- 週5の筋トレと週6の有酸素運動を両方するグループ

『筋トレだけvs有酸素だけvs同時にトレーニング』に振り分けたのである。

そして、10週間後に筋トレ適応の指標である太ももの筋肉厚さは計測したところ以下のような結果に。

- 筋トレだけのグループはベースラインより筋肥大した!(+2.3cm)

- 筋トレ&有酸素でも筋肥大した!(+1.7cm)

- 有酸素グループは筋肥大しなかった!(-0.1cm)

筋トレだけのグループはもちろん筋肥大して、有酸素運動グループは筋肥大しなかった。

そして、筋トレ&有酸素でも肥大したがそれはやや劣る結果だったのである。

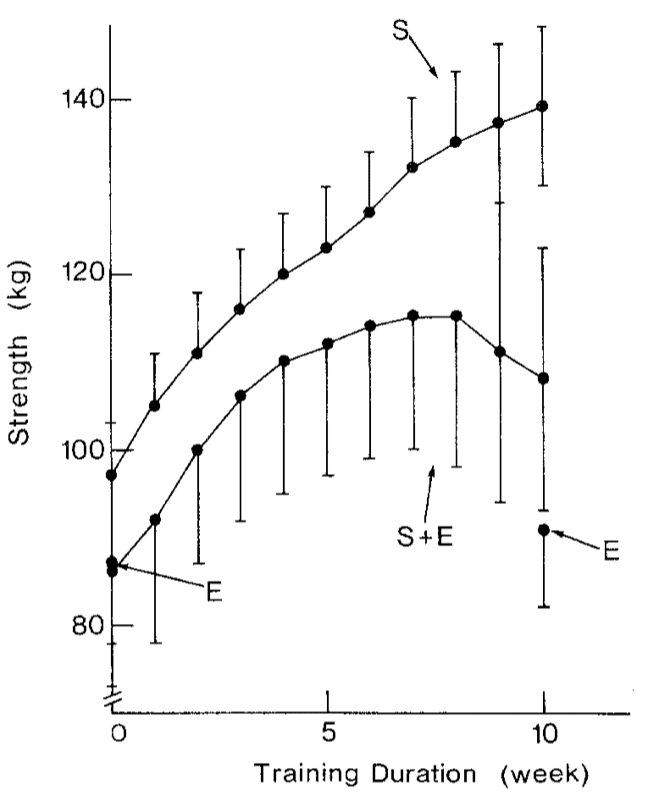

そして次に、スクワットの重量も10週間にわたり測定したところ、驚きの結果になったのである。

なんと、筋トレだけ(S)は筋力が線形に増加している。

それに対して、筋トレ&有酸素(S+E)のグループは初めこそ同じく線形に増えている。

しかし、筋力の増加が途中で横ばいになったのだ。

つまるところ、筋肥大でも筋力でも結論は同じである。

筋トレと有酸素運動を同時にやっても筋肥大もするし筋力も上がる。しかし、筋トレだけよりは効果が劣る!

筋トレの効果が完全に0になるわけではないが、文字通り干渉することが判明したのである。

(ちなみに、持久力を示すVO2maxは有酸素グループと筋トレ&有酸素グループで上がり、筋トレグループでは上がらなかったことを一応書いておく。)

このとき発見されたばかりで、この時点では干渉効果が起こるメカニズムなどは分からなかった。

しかし、とにかく筋トレと有酸素運動を同時にやるとマイナスになることがわかったのである。

2012年のメタ分析と干渉効果のメカニズムあれこれ

そして、発見されると続々と後続の研究が出てくるようになるのは研究の常。

それは”同時トレーニング”でもおなじである。

こうして知見がたまっていき、そうなると当然次に行われるのはメタ分析である。

ということで、『同時トレーニング:有酸素運動と筋トレの干渉を調べるメタ分析』というそのまんますぎるタイトルのメタ分析が2012年に満を辞して登場。(R)

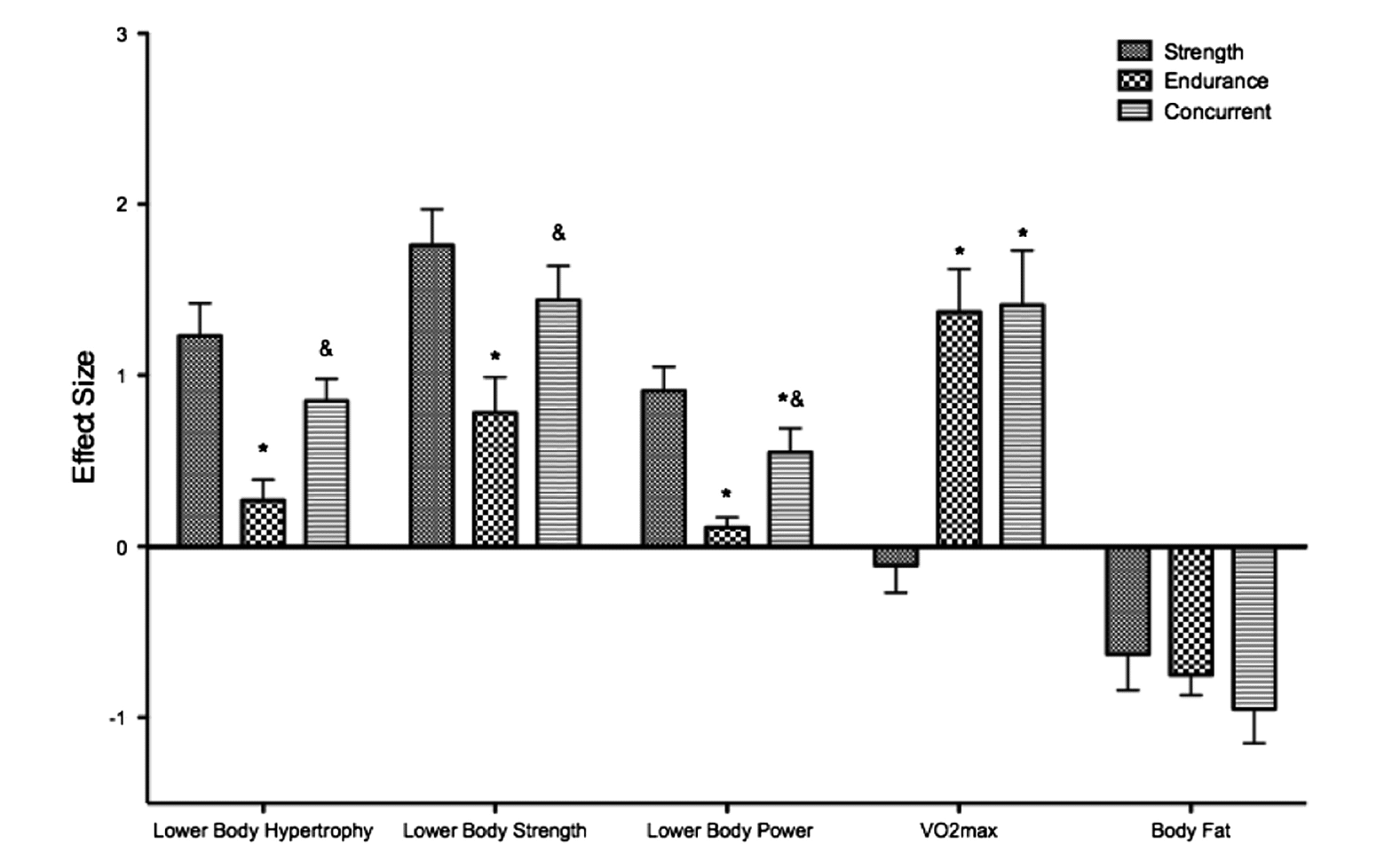

まず第一の発見は、下半身の筋肥大・筋力・パワーのいずれにおいても干渉効果が確認されたこと。

ちなみに、筋力(Strength)は単純に持ち上げられる重量で、パワー(Power)はそこにスピードの要素が加わったもの。

同じ100kgをベンチプレスできた場合は筋力は同じだが、爆発的に挙上したほうがパワーが大きいことになる。

左から”筋肥大・筋力・パワー(・VO2max・体脂肪率)”だが、同時トレーニングでも筋トレの効果はちゃんと表れている。

しかし、どれも筋トレだけよりは効果が劣っているのだ。

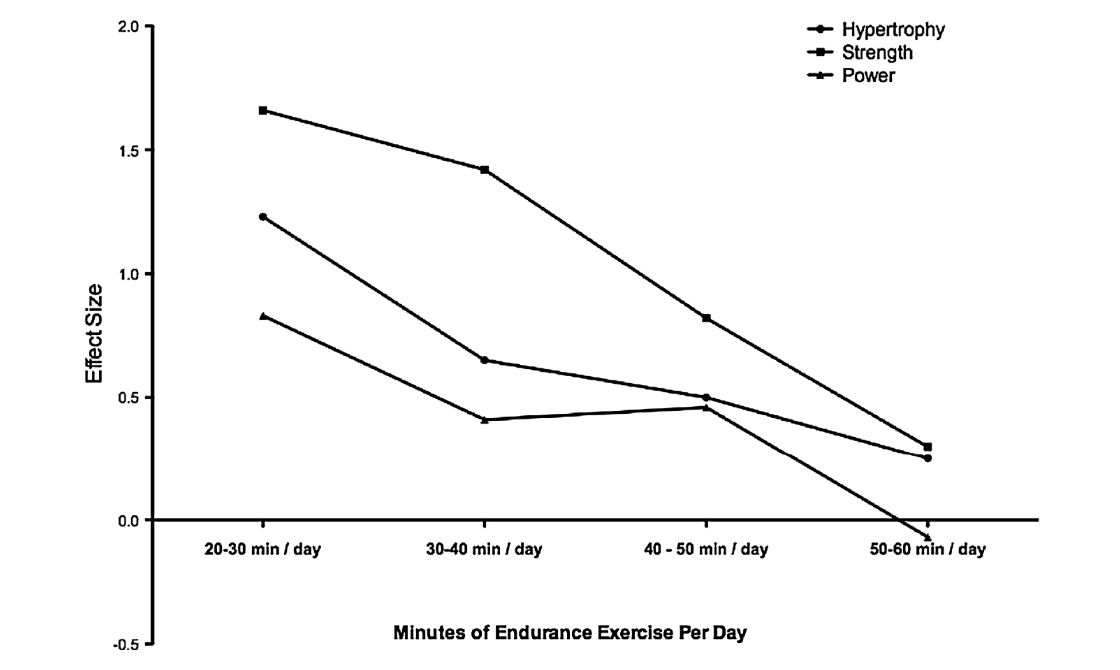

そしてもう一つ分かったことは、有酸素の時間(ボリューム)が増えれば増えるほど筋トレ効果が阻害されると発見である。

有酸素運動に費やす時間が増えるほど、筋トレの効果も阻害されるという用量依存性の関係が見つかったのである。

同時トレーニングのメカニズム①mTORとAMPK

さらには、この時代になると私が大好きな細胞生物学の観点からもメカニズムを考えようとするようになる。

筋肥大のメカニズムを細胞から説明すると、筋トレという刺激によって細胞内ではmTOR(mammalian target of rapamysin)というものが活性化される。

それを合図にしてタンパク質合成スイッチが入ることで筋肥大が起きるとされている。(R)

そして、有酸素運動をすると細胞内ではAMPKという別のシグナルが活性化される。

このAMPKは有酸素適応のキーファクターなのだが、mTORを抑制する働きがあることが知られているのである。(R)

すなわち『有酸素運動をすると細胞内でAMPKの活性化が起こりmTORを阻害=有酸素運動が筋トレを邪魔する』と言うロジックが見事に完成する。

同時トレーニングのメカニズム②神経適応が逆

また『筋トレと有酸素では神経適応が全く逆!』というのもよく言われる話。

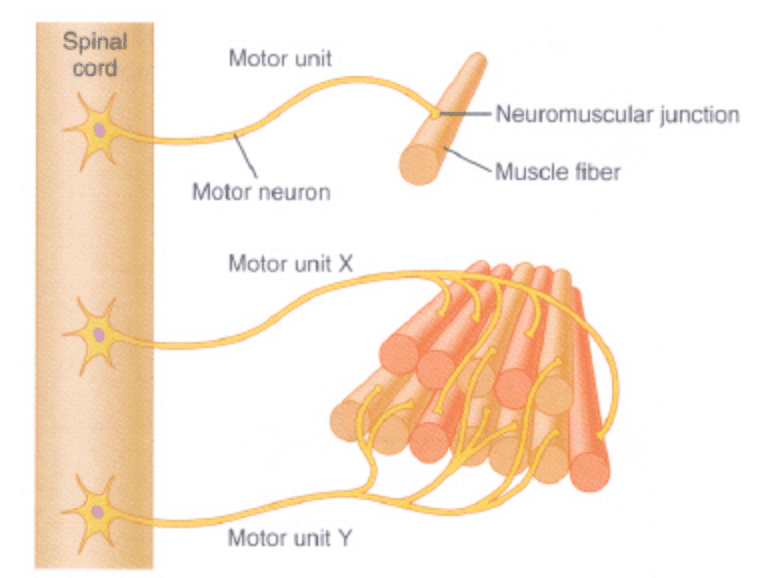

ここで少し解剖学のおさらいをすると、筋肉はモーターユニットという筋繊維の束からできている。(R)

ここで大事なのは、このモーターユニットの使い方が”筋トレ/有酸素運動”で対称的なことである。

筋トレのように爆発的な力を出すとき、たくさんのモーターユニットを同時に動かす。

なので爆発的に力は出せるが、すぐに全モーターユニットを使い切ってしまいがち。

だから10回とかしかできない。

一方で、有酸素運動は少ないモーターユニットを代わりばんこで動かしている。

だから生じる力こそ少ないが、誰かが働いているときに休める。

なので長時間運動を続けることができる。

つまり、神経適応という観点から見たら有酸素運動と筋トレは真逆なのである。

なので神経からしたら『どっちに適応したらいいか分からないよ!』となる。

同時トレーニングの干渉効果を防ごうとする試み

ここで、逆にいえば『最も筋トレに近い高強度の有酸素運動なら干渉効果が小さくなるのでは?』と言うロジックを思いついた人がいるかもしれない。

筋トレに近い高強度トレーニングなら干渉効果を防げる?

というか、実際に居たのである。

2016年に「HIITと従来の有酸素運動で干渉効果が異なるか?」という研究が行われている。(R)

「HIITと従来の有酸素運動で干渉効果が異なるか?」を調べた研究。

運動習慣のある被験者31人を3つのグループに分けた。

- RT :週3回の全身筋トレグループ

- RT+HIIT :週3回の”HIIT→筋トレ”グループ(90%VO2max)

- RT+MICT:週3回の”中強度サイクリング(MICT)→筋トレ”グループ(50%VO2max)

各グループの有酸素運動のボリューム(とついでに食事量)を揃え、8週間後に干渉効果を確認するために筋力を測定したところ以下のような結果に。

- どのグループもレッグプレスで筋力が増加した!しかし、HIITもMODも同じくらい干渉効果が見られた(RT:+38.9%, HIIT:+28.7%, MICT:+27.5%)

- どのグループもベンチプレスが向上した!(RT:+20.5%, HIIT:15.9%, MICT:+14.8%)

- 下半身の筋肥大はRTとMICTで同じくらいだったが、HIITにほんの僅かに不利だった!(RT+4.1%, HIIT:+1.8%,MICT:3.6%)

- 上半身の筋肥大はどのグループもわずかだった!(RT:0.4%, HIT:1.4%, MIICT:1.8%)

つまるところ、この研究では3つの洞察が得られた。

- どんな強度だろうと有酸素運動には干渉効果が見られた

- 有酸素運動の干渉効果は使った部位に見られた。(そして、それは多くの場合下半身である。)

- 筋肥大より筋力の方が干渉効果が大きい

つまるところ、どんなタイプでも有酸素運動をすると細胞内ではAMPKの活性化が起こる。

それによってmTORが阻害されるので筋肥大が阻害される。

そして、有酸素運動による神経適応も進むので特に筋力は追加の干渉効果を受けやすい。

まるで教科書のように理論と研究結果が一致したのである。

そして、そうなると有酸素適応はどうやっても進むので、もはや干渉不可避…となるのである。

バカみたいに単純な干渉効果の解決法が見つかる

と思われたところに、ここ数年の間にバカみたいに単純な解決法が見つかる。

それは単に”筋トレと有酸素運動で間隔を空ければいいじゃん!”というもの。

このことを示したのが2016年の研究と2017年の『筋トレと有酸素運動の間隔が干渉効果に影響するのでは?』という研究である。(R, R)

まず、2016年の研究ではトレーニング未経験者14人を2つのグループに分けた。

- 上腕2頭筋のトレーニング後、すぐに有酸素運動をしたグループ

- 上腕2頭筋と有酸素運動を別日に実施したグループ

どちらのグループも週2回の筋トレ(マシンプリチャーカール)と週2回の有酸素運動をしているところは同じ。

しかし、同日にやるグループと別日にやるグループに分けたのである。ちなみに有酸素運動は55%VO2maxを30分やるというもの。

8週間後に1RMと上腕2頭筋の断面積を測ったところ、以下のような結果に。

- どちらのグループも同じくらい1RMが上がった!(同時:+24.3% vs 別日:19.8%)

- どちらのグループも筋肥大したが、別日グループのほうが筋肥大した!(同時:+5.0% vs 別日:12.1%)

どちらも筋トレの効果が現れたが、別日にやったグループのほうが筋肥大したのである。

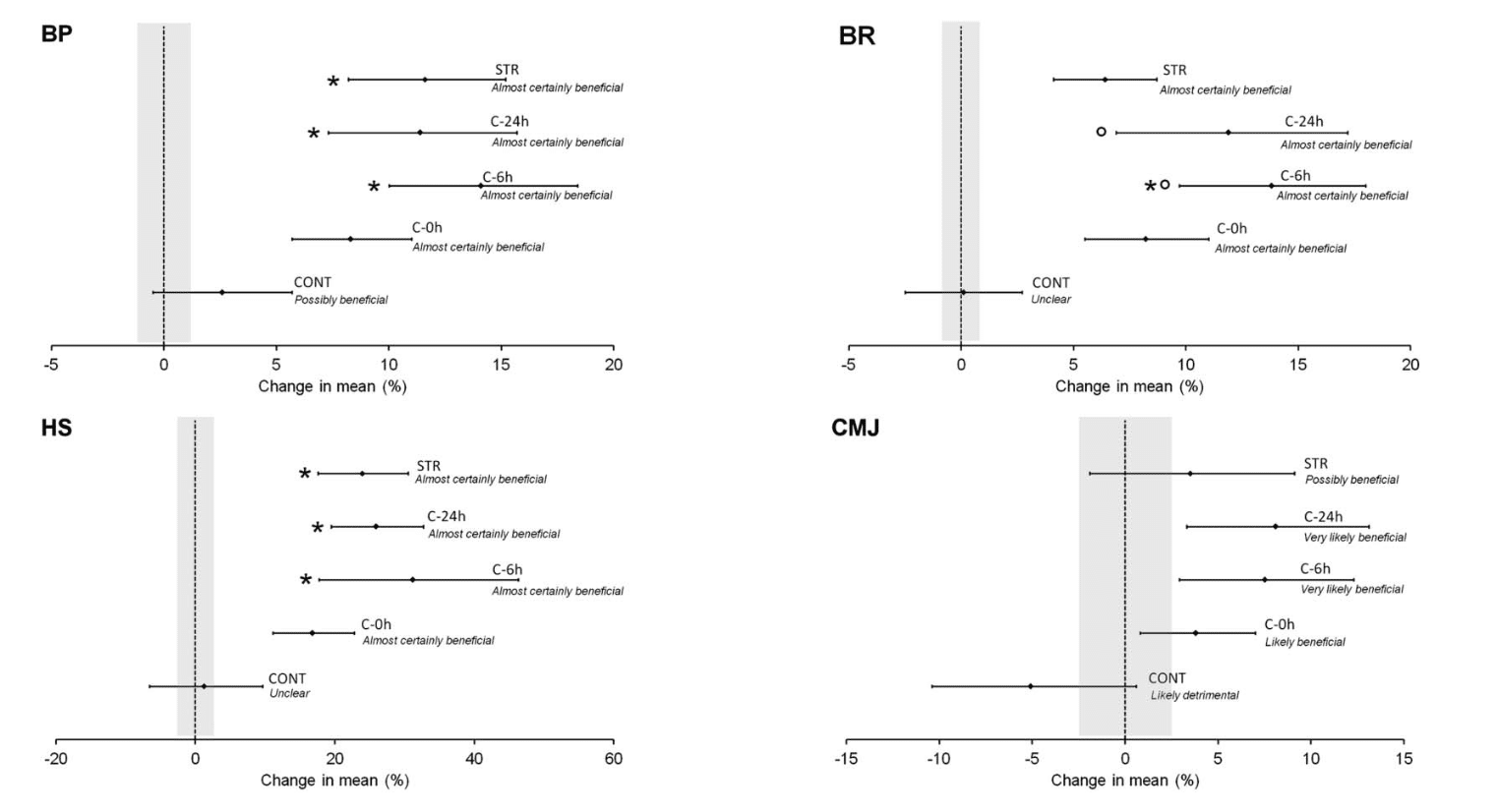

そして、2017年の研究ではもう少し時間を細かく分け、54人のトレーニーを5グループに分けた。

- STR. :筋トレだけ

- C-0h. :筋トレ後すぐにHIITをする

- C-4h :筋トレから6時間後にHIITをする

- C-24h :筋トレから24時間後にHIITをする

- CONT. :筋トレもHIITもしない

7週間の同時トレーニングをしてもらい、筋力を測定してもらったところ以下のような結果に。

干渉効果が見られたのはC-0hグループだけで、ベンチプレス・ローイング・スクワットの全てで同時トレーニングも筋トレだけと同じように筋力が向上したという結果に。

(ちなみに、ベンチローで同時トレーニングのほうが好成績なのがイカれてると思った人もいるかもしれない。

これは、STRグループの実験前ローイングスコアが他グループより高いからである。

つまり、このグループは向上の余地が少なかったと筆者は結論している。)

この研究では筋肥大が測定されていないのでわからない。

しかし、先ほどの研究と併せると、筋トレと有酸素運動を別日にやると”筋肥大・筋力”ともに干渉効果は消えてしまうらしい。

でも冷静に考えると、これはおかしい話である。

有酸素運動による神経適応やAMPKの活性化が筋力的適応を邪魔するなら、休憩を取っただけで干渉効果が消えるのは意味不明である。

一つの研究に飛びつくな!というのはよく聞く話。

それでは、たまたま今回の研究ではそうなったのだけ…なのか?

2021年、さらに2つのメタ分析が発表される

ということで別日にやると干渉効果が弱くなることがわかった。

というわけで”別日にやってみた”的な研究がまた続々と行われるようになる。

そして…案の定またメタ分析が行われるのである。

ということで2021年に"同時トレーニング"に関する論文が2つ出ている。(R,R)

まず1つ目のメタ分析は、27件の研究から750人の参加者を抜き出し『トレーニング経験によって同時トレーニングの筋力への干渉効果は変わるのか?』を調べたもの。

抜き出された研究のトレーニング研究は6~21週間で、有酸素運動のボリュームは週あたり平均2.8回、1回あたり32分というもの。

一方で、筋トレは平均週2.7回行っていた。

これらの研究結果を”トレーニング歴”や”同日vs別日”で解析にかけたところ、筋力への干渉効果は以下のような結果に。

- <同一のセッション>

- トレーニング未経験者では同時トレーニングによる干渉効果は見られなかった!(ES=0.01, p=0.98)

- トレーニーでは大きな干渉効果が見られた!(ES=0.66, p<0.01)

- <別々のセッション>

- どのトレーニング歴でも干渉効果はみられなかった!(ES<0.16, p>0.32)

まずトレーニング未経験者である場合、筋トレと有酸素運動を同一セッションでやろうと干渉効果が見られることはない。

一方で、トレーニーが同一セッション内で同時トレーニングをすると干渉効果が顕著に見られる。

しかし、別々のセッションに分けることでその効果は消えてしまう。

しかし、多くの人が関心のある筋肥大に関する情報がこのメタ分析にはない。

ということで、2つ目のメタ分析では『同時トレーニングは筋肥大に悪影響があるか?』が調べられている。

このメタ分析は43件の研究から1090人の参加者を抜き出したもの。

同時トレーニングが筋力と筋肥大に及ぼす影響を分析にかけたところ、以下のような結果に。

- 同時トレーニングは筋トレだけの場合と比べ、筋力の向上を妨げることはなかった!(SMD=-0.06, p=0.45)

- 同時トレーニングは筋トレだけの場合と比べ、筋肥大を妨げることはなかった!(SMD=-0.01, p=0.92)

- 同時トレーニングは筋トレだけの場合と比べ、爆発的に発するパワーの向上が優位に小さかった!(SMD=-0.28, p=0.007)

なんと、同時トレーニングによる”筋力&筋肥大”への干渉効果は見られなかったのである。

しかも、以下のいろんな要素でサブ解析をしてみても結果は変わらなかったのである。

- 有酸素運動の種類(ランニング vs サイクリング)

- 有酸素運動の週あたりの頻度

- 被験者の活動レベルや年齢

- 筋トレと有酸素運動が同一セッションか別々のセッションか

つまるところ、同時トレーニングは筋力にも筋肥大にも悪影響を及ぼさず、干渉効果は”パワー”と言う1点のみで現れたのである。

有酸素運動とは、いわば”〇〇な筋トレ”である。

では、同時トレーニングの干渉効果とは幻だったのだろうか?

今まで散々見てきた同時トレーニングだが、筋トレに干渉する原因として現在考えられているのは2つある。(R )

まず一つ目は、今まで見てきたような細胞生物学的なメカニズム。

先ほど話したように『有酸素運動でAMPKが活性化されてmTOR=筋肥大が阻害される!』などのロジックを代表に、色々議論が続いている。

しかし、こちらは正直言っていまだに謎である。

さらに言うなら、ヒトでは実際に確認できていないことから『ヒトでは起こらないのでは?』みたいな事態になっている始末。(R)

そして、実はもう一つ理由がある。

それは、単純に有酸素運動の”疲労”で筋トレのパフォーマンスが下がったという至極単純な理由である。

実は、これは一番はじめに紹介した1980年の研究から言われていること。

最初の研究を思い出してほしい、筋トレ&有酸素運動グループはトレーニング量が単純に他のグループの2倍もあるのである。

そして、有酸素運動による筋肉の疲労は確実に起こるし、おそらく一般に思われているよりその程度は大きい。

2003年の研究で『有酸素運動における回復時間はどれくらいか?』を調べた研究がある。

有酸素運動前、4 時間後、8時間後、24時間後にレッグプレスをさせて、それぞれどれくらいのボリュームをこなせるか比較したのである。(R)

この研究では、有酸素運動前と比べて、4時間後に-25%、8時間後に-8.3%のパフォーマンスが低下が見られた。

そして、有酸素運動から24時間後にはすっかり回復していたのである。

つまるところ、有酸素運動の疲労は24時間くらいは引きずるのである。

そしてもう一つ、あまり知られていないが有酸素運動といえど普通に筋損傷を引き起こすのである。

2009年の『スプリントはどれくらい筋損傷を引き起こすのか?』を調べた研究では、なんとスプリントをした後72時間にもわたって筋損傷が引き起こされていたのである。(R)

いわば『有酸素運動=筋肥大能力が無い筋トレ』なのである。

このように考えて今までの話を整理してみてほしい。

まず何より、同時セッション内で行うと筋トレの前だろうと後だろうと干渉効果が大きい。

これは単に回復時間が足りないからである。

いわば、有酸素運動と筋トレを連続してやることは、脚トレをした後すぐに脚トレをするようなものである。

回復しきっていないのに次のトレーニングをすれば、当然オーバートレーニングになり逆効果になる。

もう一つの問題は、トレーニーのほうが同時トレーニングの影響が大きい問題である。

これは、トレーニーが既に筋トレでキャパをほとんど限界まで使っていることが理由と思われる。

筋トレのボリュームに関する記事で詳しく書くが、筋トレでもボリュームを上げることが常にいい選択とは限らない。

その人のキャパを超えてボリュームを増やすと、実際に筋肥大するどころか後退することがあるのである。

これは有酸素運動も同じである。

筋トレでキャパをほとんど限界まで使っているときに、有酸素運動を加えたら当然オーバートレーニングになる可能性が高い。

もちろん、ここで1つ目の”有酸素適応が全く起こらない”と言っているわけではない。

ただ、現在ある証拠では1つ目の”有酸素適応のメカニズムが筋肥大を邪魔する説”より、2つ目の”有酸素運動の疲労が筋トレに与える問題”のほうが明らかな問題となっている可能性が高い。

まとめ

同時トレーニングについて今までのエビデンスの全体図を見てきたので、最後に実践的な目線からまとめてみよう。

- まず、同時トレーニングでも筋トレの効果はしっかり現れる。しかも、最近のメタ分析からもその干渉効果はかなり小さいと思われるので『何が何でも筋肥大したい!』と言う人以外は、そこまで気にする必要なさげ。

- 同時トレーニングをするなら、可能なら別日にやるのがベターではある。また、有酸素運動の時間(ボリューム)をあまりに増やしすぎるとオーバートレーニングになる可能性がある

筋トレ間の回復時間についてはしっかり考えている人は多い。

しかし、有酸素運動となると「次の筋トレまでに回復するか?」と言う視点が抜け落ちがち。

最新の知見では、有酸素運動を取り入れても筋トレの効果は当初思われていたより邪魔されない。

しかし、有酸素運動の疲れが取れず筋トレのパフォーマンスが下がるようなら、有酸素運動からの回復時間を取るかボリュームを減らすことを考える必要がある。

と言うことで、いよいよお次は筋トレによる筋適応の話。しばしお待ちを!