ダイエット研究のすべてを伝授し、理想の体型を手に入れる連載「科学的に正しいダイエットの教科書」の3回目。(1回目、2回目)

前回はダイエットで”継続”の次に重要なカロリーについて紹介した。

ということで、今回は次に重要な3大栄養素”タンパク質・脂質・糖質”について見ていく。

ここで少しだけ前回のおさらい。

筋肉を維持する=脂肪を落とすこと

だと言った。そして筋肉を維持するためには、まず十分なタンパク質が必要という話。

1日に必要なタンパク質はどれくらいなのか?

しかし、十分なタンパク質とはどれくらいなのだろうか。前記事に出てきた研究のように”体重×2.4g”くらい?結構多くね?

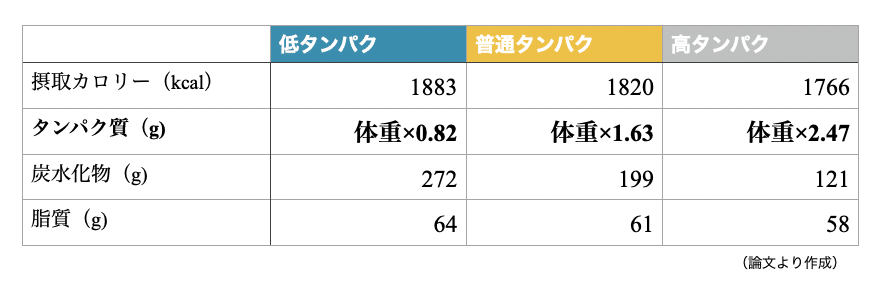

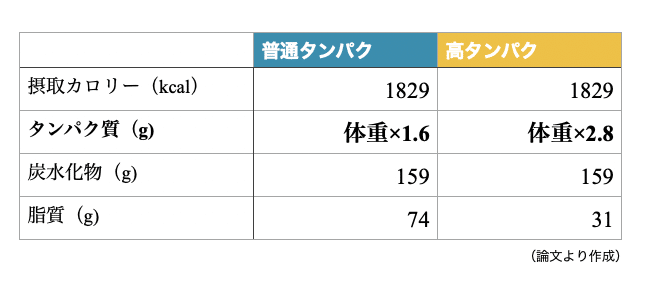

この疑問に答えるのが、2013年の「タンパク質を変えてダイエット効果を比較しよう!」という研究。(R)

42人のアクティブな男女を対象に、被験者を3グループに分けた。

タンパク質を変え、そのぶん糖質を減らしている。前記事のようにトレーニングに影響が出ないように”脂質”を変えて欲しかったけど...仕方ない。

被験者は週3回の筋トレをしつつ、40%のカロリー制限をした。3週間後の結果は以下の通り。

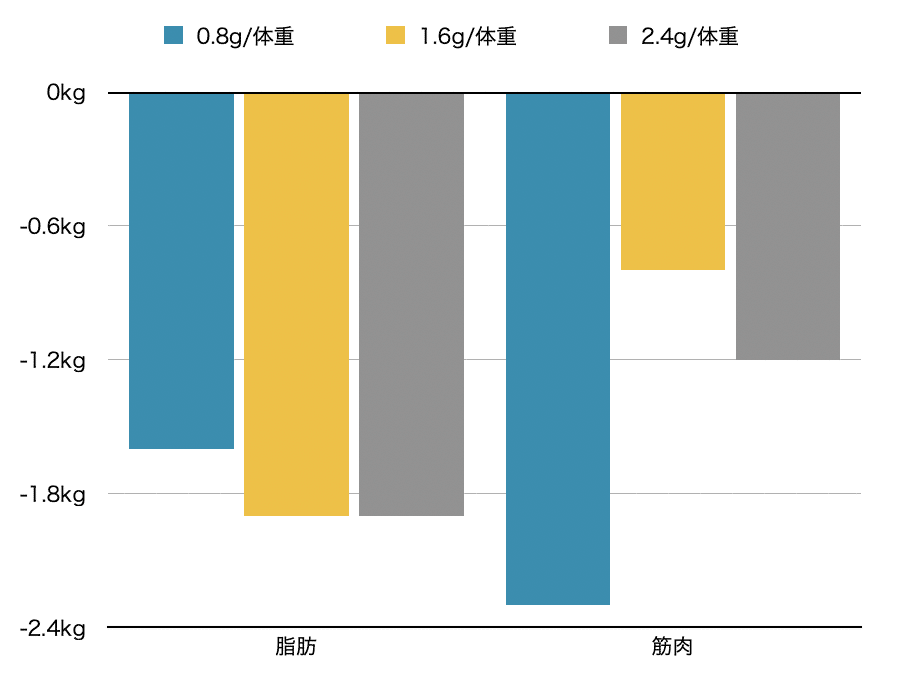

高タンパク質(1.6g & 2.4g)は、0.8gの低タンパク質と比べて脂肪も落ちたし筋肉も維持された。1.6gと2.4gでは同じくらい脂肪が落ちた。

2.4g/体重のほうが筋肉が分解されているのは、単に糖質不足でトレーニング強度が下がったことが原因だと思われる。

このようにタンパク質不足だと筋肉が分解されるが、タンパク質を取るほど筋肉に良いわけではない。さらにこの研究における糖質のように、他の栄養素が減るデメリットもある。

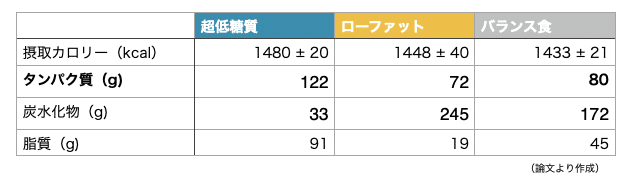

他には、トレーニーの男性13人を対象にした「タンパク質1.6gと2.8gはどっちがいいか?」を調べた2014年の研究がある。(R)

この研究では、総カロリーと糖質量を揃え、タンパク質だけを変えて2つのグループに分けた。

こちらの研究ではトレーニングに影響が出ないよう、そのぶん脂質からエネルギーを減らしている。40%のカロリー制限を2週間してもらったところ、筋肉の減少量は次のような結果に。

高タンパク質:-2.5 ± 0.6 kg

超高タンパク質:-2.1 ± 0.7 kg

超高タンパク質の筋肉維持効果はマジでささいなものだった。実際に研究者も「超高タンパク質でも筋肉維持効果は増えない」と結論づけている。

さらに、これほどの超高タンパク質では脂質を31gと極めて減らさなきゃいけない。普通にそのデメリットのほうが心配。

これらの研究をまとめると、タンパク質は体重あたり”1.6g〜2.4g”の間が妥当だろう。

なぜこんな煮え切らない答えなのか?それは、意外なくらい"1.6g〜2.4g”の長期間の研究がない上、タンパク質量は個人差も大きいと思われるから。

・体脂肪率がどれくらいなのか?(痩せている人ほど筋肉は分解されやすい)

・筋トレをどれくらいの負荷でやっているのか?(ダメージが大きいと、修復に多くのタンパク質が必要になる可能性がある。)

とは言え、目安があったほうが食事を取りやすい。目安量としては、間をとって以下の量にしておこう。

タンパク質 = "体重×2"g

この量を目安に摂っていけば、大きく外すことはない。結論としては、ありきたりなところに落ち着いたが仕方ない。

ちなみにスプレッドシートでもデフォルトはこの値だが、量を変更できるようにしてある。

食が細い人は"体重×1.6g"にしてもいいし、高タンパク質が好きな人は”体重×2.4g"にしても良いかもしれない。

糖質か脂質か、それが問題だ。

タンパク質の次は、糖質と脂質の話である。

糖質を減らして流行りのケトジェニックダイエットをする?

脂質を減らしたほうが痩せそうだし、昔からよく行われているローファットで攻める?

実は、研究から「脂肪が落ちる上、健康も損なわないのはどっちか?」が研究でわかっている。それは...

ケトジェニックダイエットとローファットのどちらでもない。糖質も脂質もほどよく摂取する、いわゆる”バランス食”である。

というのも、ダイエットの効率という意味ではどっちでも効果は変わらないから。

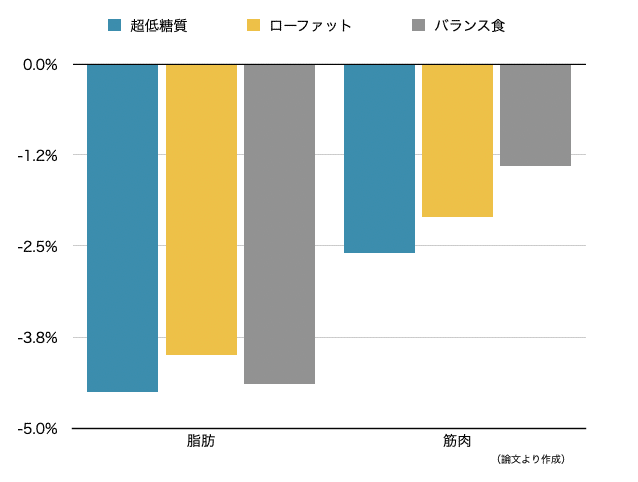

これに関しては「超低糖質(ケトジェニック)vs ローファット vs バランス食」を比較した2013年の研究を例に出そう。(R)

研究者は肥満の男女83人をランダムに3つのグループに振り分け、30%の減量を8週間してもらった。

タンパク質は超低糖質のほうが多いことが気になりつつも、結果を見ると以下の通り。

まず、糖質制限だろうとローファットだろうとバランス食だろうと脂肪は同じくらい落ちている。カロリー制限さえしていれば、脂肪はちゃんと燃えるのだ。

一方で、筋肉には超低糖質がやや不利という印象。

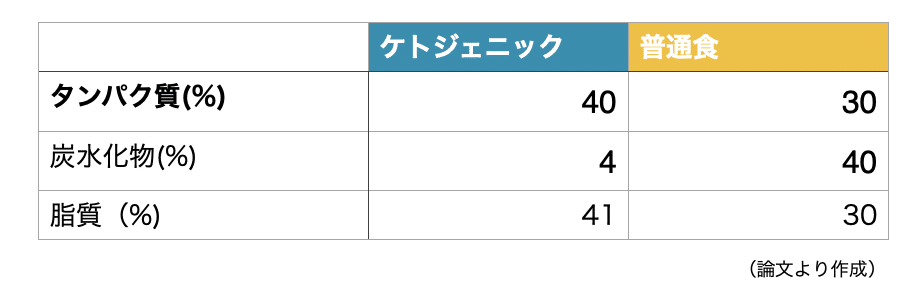

別の例として”アスリートがケトジェニックダイエットをしたらどうなるか?”を調べた2017年の研究を見てみる。(R)

この研究では、テコンドー選手20人が”ケトジェニック vs 普通食"に分けられた。ちなみに被験者は体脂肪率11%前後で、週6のトレーニングを行っている。

栄養素を詳しく見ると、ケトジェニックグループは1日の炭水化物が22gと超低糖質。そして、今回もケトジェニックのほうがタンパク質が多い...!

この条件でどちらのグループにも25%のカロリー制限を3週間してもらったところ、結果は以下の通り。

・どちらも体脂肪率が減った (ケト:-0.38% vs 普通:-1.08%)

・どちらも筋肉は減った (ケト:-2.18kg vs 普通:-1.39kg)

ケトジェニックは効果はないどころか、むしろケトのほうが不利に見える結果となっている。

(けど実際には統計差はない。被験者が少ないからこれだけ値が違っていても誤差の範囲になるのは筋トレ研究あるある)

これらの研究からわかることは、カロリーさえ落とせばどんな食事だろうが同じように脂肪が燃えるのである。しかも、タンパク質が糖質制限に有利な条件でも、である。

ちなみに、糖質制限が効果を発揮するのはアドリブで食べる場合。そのロジックは以下のようになる。

「肉・魚・卵などを食べる→タンパク質量が自然と増える→体型が改善する!」

これはこれでアリなのでは?と思うかもしれない。しかし、長期的な影響が分からない上に、筋トレの効果を邪魔するのが何よりの欠点。(R)

特に利点もないので、糖質制限をする意味もないし、逆に脂質を極端に減らす必要もない。

何より、食事が偏るとビタミン・ミネラルのバランスも偏り不健康。その上、偏った食事法は持続性もない。一生糖質や脂質を極端に減らして過ごすつもりだろうか?

普通にバランスよく食べればいいし、そうしない理由はどこにもない。

バランス食とはどの程度なのか?今までに紹介した研究や日本人の栄養摂取量などから、脂質の目安を1日あたり”0.85g/kg”くらいとして、残りを糖質に割り振るのが妥当だろう。(R)

これで食事プランの完成である。

ダイエットの食事まとめ

最後に、今までの話をまとめよう。

ダイエットの食事

カロリー :体重×0.7%/週

タンパク質:2.0g/体重

脂質 :0.85g/体重

糖質 :残り

一つ注意したいのが、これは正確に守らなければいけない値ではないこと。日によっては目安量より脂質が多かったり、タンパク質が少なかったりするのは当たり前。あくまで目安は目安でしかない。

ただし、大体この値を守れば筋肉ではなく脂肪が落ちるし、ダイエットで健康を損なうこともない。

さて、食事が終わったところで来週は継続に重要なマインド編。それではまた来週!

おまけ:脂質を減らすとホルモンレベルが下がる?

脂質は、ホルモンや細胞膜の材料になる。脂質を減らすとホルモンレベルが下がる...と聞いたことがある人もいるかもしれない。特に筋トレ好きガチ勢はテストステロンの減退は避けたいと考えるだろう。

実際に、2021年に「低脂肪食はテストステロンが減るのか?」を調べるメタ分析が行われている。6つの研究から健康な男性206人を抜き出し、低脂肪食とテストステロンの関係を調べた。(R)

すると、確かに脂質を減らすとテストステロン値は下がるらしい。個人差はあるが50~100ng/dLくらい減るみたい。

しかし、ここで注意点がある。

まず、これは特にダイエットをしていないときの話。というのも、ダイエット中を比較した研究が驚くほど存在しないから。

「脂質を多く取ればテストステロンの減少をダイエット中でも抑えられるか?」と言うとまた別の話になる。

そして、この問題に関してはぶっちゃけ無理だと思う。

というのも、ダイエットをすると男女ともにホルモンバランスはメチャクチャになる。これが脂質を多くしたくらいで防げるとは思えないから。

例えば、2017年のドーピングしてない男性ボディビルダーを対象にした研究では被験者が8ヶ月かけて-9.1kg落としたときのホルモン変化が調べられている。(R)

結果として、テストステロンは623ng/dLから173ng/dLまで低下した。しかも、この研究では脂質の減少を最小限にし、主に糖質からカロリーを削減していたにも関わらずである。(脂質1.0g/kg → 0.7g/kg、糖質5.9g/kg → 1.1g/kg)

もしテストステロン減少を防ぎたいなら、それこそステロイドでドーピングするしかない。

ダイエットでホルモンバランスが崩れるのはある程度受け入れよう。特に、割れた腹筋やモデル体型を目指す人にとってはどうしようもないのである。