筋トレは週何セットやるべき?を論文33本から徹底的に考える

- 筋トレは週何セットやればいいの?

- 筋トレ初心者は週10セットからっていうけど、それ以下だと効果がないの?

- 筋トレのセット数は多すぎるとダメって本当?

今回は筋肥大に最適なセット数について徹底解説します。

こういった悩みは筋トレを始めると必ず出てくる疑問だが、実は要点を掴めば自分でセット数を組むのは難しくない。

今回の記事では「筋トレを週何セットやればいいのか」について論文から徹底的に考えてみよう。

- 筋トレの適切なセット数がわからない

- 自分がしている筋トレのセット数が多いのか少ないのかわからない

- 筋トレを始めたいけどどれくらいから始めるべきかわからない

この記事の目標は、自分に最適なセット数を自由自在に設定できるようにすること。

そのために知っておくべきポイントは3つ。

- 筋トレ未見者は絶対値、筋トレ経験者は相対値でセット数を決める

- 筋トレ未見者はサブ種目含めて10セットがベター

- 筋トレ経験者は今のセット数から20%増やすのがベター

筋トレのセット数に、万人に当てはまる正解はない。

自分にあった調整法を知るのが筋肥大のカギ。

筋トレのセット数とボリュームの関係については「筋トレのボリューム理論を徹底解説!理解のカギは定義を知ること」を見てほしい。

動画はこちら

筋トレはセット数が増えるほど筋肥大効果も高くなる

結論を先に言うと「ある程度までは筋トレのセット数と筋肥大には用量依存性がある」とされている。

基本的にはセット数を増やすほど筋肉が大きくなる傾向があります。

この用量依存性の根拠とされているのは2本のメタ分析。

2010年の研究は「1回1セットの筋トレよりも1回2-3セットのほうが筋肥大するのか?」を調べたメタ分析。

そして2017年の研究は「週あたりのセット数が多いほど筋肥大するのか?」を調べたメタ分析。

特に有名なのは2017年のメタ分析で、「筋トレ初心者は10セットから!」はこの論文が元ネタ。

どちらの論文は結果は同じ。「セット数が増えるほど筋肥大しやすい」というものだったのだ。

「筋トレは1回1セットより2-3セットがいいのか?」を調べた2010年のメタ分析

まず初めに紹介するのは2010年に行われた「1セット vs 複数セット」を比較したメタ分析。(R)

この研究は「筋トレは1セットでいいのか?2-3セットやるべきなのか?」問題に決着をつけるべき行われたものになる。

いやいや、筋トレは1種目3セットが常識でしょ?

今でこそ筋トレは1種目3セットがメジャーですが、この時代は1種目1セットの筋トレがメジャーでした。

- アメリカスポーツ医学界のガイドラインでは「筋トレは週2-3回、8-10種目を1セットやれば十分」と書かれている。(R)

- 複数セットはアスリート向けのプログラムで「複数セットはシングルセットより効果的じゃない!」と主張する人もいた。(R、R)

常識なんて時代によって移り変わるもの。この当時は筋トレは1種目1セットが当たり前で、3セットもやろうものなら「何?アスリートにでもなりたいの?」と言われかねないのだ。

1セットvs2-3セット論争に終止符を打つべく行われたのがこのメタ分析です。

このメタ分析では「1セットvs複数セット」を比べた研究8件が抜き出され、複数セットは筋肥大に有効なのかが調べられた。(R、R、R、R、R、R、R、R)

| 研究 | 被験者 | トレーニング歴 | セット数 | 頻度 | 実験期間 |

|---|---|---|---|---|---|

| Galvao and Taaffe (2005) | 老人男女28人 | 未経験 | 1 vs 3 | 週2 | 20週間 |

| Marzolini et al. (2008) | 老人男女37人 | 未経験 | 1 vs 3 | 週3 | 24週間 |

| McBride et al. (2003) | 若者男女28人 | 未経験 | 1 vs 6 | 週2 | 12週間 |

| Munn et al. (2005) | 若者男女115人 | 未経験 | 1 vs 3 | 週3 | 6週間 |

| Ostrowski et al. (1997) | 若者男子35人 | 経験あり | 1 vs 2 vs 4(3 vs 6 vs 12) | 週1 | 10週間 |

| Rhea et al. (2002) | 若者男性18 人 | 経験あり | 1 vs 3 | 週3 | 12週間 |

| Ronnestad et al. (2007) | 若者男性21人 | 未経験 | 1 vs 3 | 週3 | 11週間 |

| Strarkey et al. (1996) | 男女48人 | 未経験 | 1 vs 3 | 週3 | 14週間 |

このメタ分析に含まれている研究は筋トレ未経験者が中心なのも重要なポイント。

どの研究もほとんど内容は同じで、各被験者に1セットor3セットの筋トレをしてもらい筋肥大を測定するというもの。

ここで重要なのが、すべての研究が各筋群に対して1つのエクササイズしかしていないこと。

例えば背中のトレーニングでいえば、ラットプルダウン1セットだけを週2-3回のペースでした後、背中の筋肉量が測定されているのだ。

1種目1セットどころか、1筋群でたったの1セットしか筋トレしてません。

背中のトレーニングといえばラットプルダウンの後にベントオーバーロー...と複数種目が常識の現在からしたらかなりセット数が少ない。

ただし1997年の研究だけは例外。1つの筋群あたり3つほどエクササイズしているので、この研究だけは()内に各筋群あたりのセット数も記した。

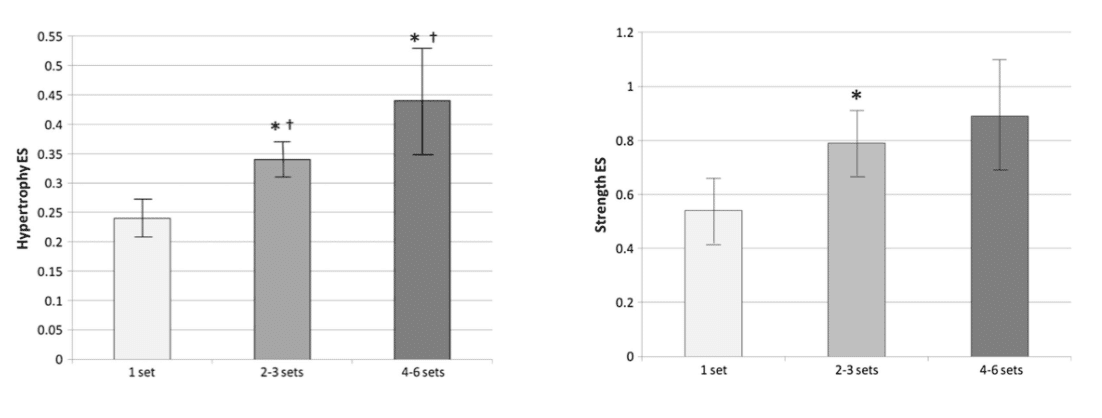

これらの研究からセット数と筋力や筋肥大の関係性を調べたところ、以下のような結果に。

1回に行うセット数が増えるほど筋肥大した

まずは左側の筋肥大から見てみると、セット数が上昇するにつれて筋肥大効果も上昇していることがわかる。

筋トレのセット数と筋肥大”用量依存性(Dose-dependence)”があり、1セットよりも複数セットのほうが筋肥大に有利だと判明したのだ。

筋トレは1セットよりも3セットのほうが、3セットよりも6セットのほうが筋肥大に効果的とわかりました。

1回に行うセットが増えても筋力はあまり増えなかった

一方で、筋力に関しては1セットより3セットのほうが効果的だが、6セットまで増やしても3セットと筋力向上は変わらないという結果になった。

この結果は、後の研究で「筋力はセット数ではなく”重量”に依存する」と示されたことからも納得できる。

つまり、筋力を上げたければセット数を増やすより高重量でトレーニングをするほうがいいのだ。

筋肥大と違って、セット数を増やしても筋力はさほど上昇しません。

2010年のメタ分析:筋肥大は1セット<3セット<6セット

このメタ分析では、1回あたり各筋群4~6セットまでは「セット数を増やすほど筋肥大する」という結果になった。

ほとんどの研究が週2,3で筋トレをしていたことを考えると、週あたりのセット数に換算すると8~12セットくらいだろう。

ただし一つ注意点があって、このメタ分析には1回6セット以上を行った研究は入っていない。

週13セット以上行った場合に「セット数を増やせば増やすほど筋肥大する」とは言えないことに注意!

週に換算すると13セット以上の筋トレをした研究はないので、それ以上の高セット数において用量依存性があるのかはわからないのだ。

- 1回の筋トレで1セットよりは2-3セット、2-3セットよりは4-6セットのほうが筋肥大する

- 週に換算すると1筋群12セットまでは、セット数と筋肥大の間には用量依存性の関係がある

この研究は「筋トレは1セットで十分?論文から1回何セットが効果的なのか検証」で深掘りしているので気になる人はこちらもチェックしてみてほしい。

筋トレは週あたり何セットやるべきなのか?を調べた2017年のメタ分析

2010年のメタ分析を週あたりのボリュームに換算するなら8~12セットであり、この範囲ならセット数は増やせば増やすほど筋肉は大きくなると言った。

2017年にも(もっと直接的に)「週あたりのセット数と筋肥大」について調べたメタ分析が行われているので、次はこちらをみてみよう。(R)