「筋トレは最後の追い込みが大事!」

というのは、筋トレをしたことがある人なら一度は聞いたことがあるはず。

もう挙げられないという限界まで追い込むことで、筋肉が成長するというのだ。

ということで、今回は論文をもとに「筋トレの追い込み」に関する話をご紹介。

「筋トレを追い込む必要があるとしたら、その理論的な根拠はなんなのか?」

「筋トレを追い込むかどうかで、実際にヒトを対象にした研究で違いは出ているのだろうか?」

「筋トレを追い込む必要がないとしたら、実際にどこまで手前で止めていいのか?」

など、筋トレの追い込みに関する全貌をみていこう。

初回は追い込むべきとされる理論的背景とボリュームがテーマになる。

なぜ筋トレで追い込むべきだと言われるのか?

筋トレで追い込むのが大事、というのは直感的には理解しやすい話。

筋肉が大きくなる原因は環境への適応の結果。

筋トレで重いものを持ち上げられないと体が感知すると、筋肉が「その重さを持ち上げられるようにしなければ」と肥大するのは、適応という観点からは当然のように思える。

あとは良くも悪くも筋トレにハマる人というのはストイックな性格の人が多いので、追い込む方が筋肥大するという考えは受け入れられやすいのだろう。

それに加えて、筋トレを追い込むべき、ということを支持する理論もちゃんとある。

それが”効果的レップ(Effective Reps)”と呼ばれるものだ、

わかりやすくいうと効果的レップとは「筋トレの効果をもたらす本当に価値のあるレップ」を意味する。

そして、この効果的レップは、筋トレにおいて最後の数レップだという主張がある。

例えば1セット12レップの筋トレをするとしたら、筋肥大や筋力向上にとって本当に意味のある効果的レップは8~12レップ目であり、1~7レップ目は意味のないレップ、といった具合に。

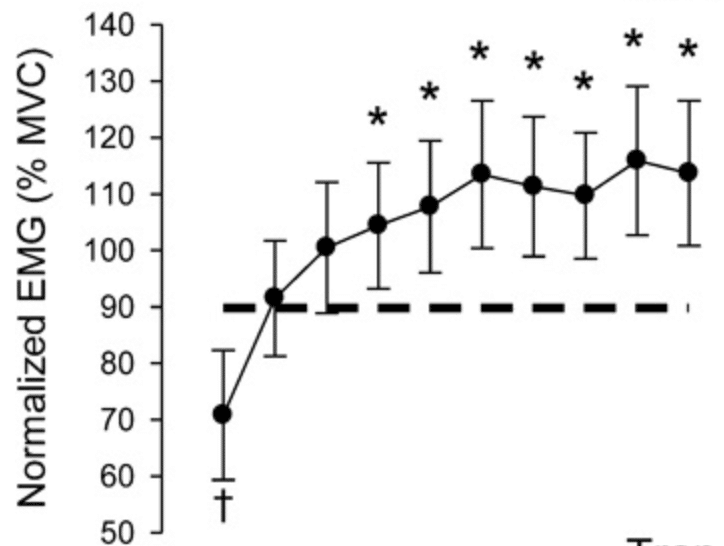

実際に、この主張の裏付けとなっているのが2012年の論文。[1]

被験者に肩トレ(ラテラルレイズ)をしてもらい、各レップで筋肉の活動であるEMGを計測した研究なのだが、その結果は以下のようになった。

レップ数を重ねるごとにEMGが上昇しているが、次第にその上昇率は頭打ちになり、EMGは限界ギリギリの数レップで最大となっていることがわかる。

つまるところ、限界ギリギリの数レップにおいて、筋肉が最大限使われているということになる。

これは筋肉の運動単位であるモーターユニットが全て使われた、すなわち全ての筋肉に刺激が行き届いたということになる。

なので、最後の数レップを行うことこそが筋トレの成果を出すためには重要ということになるのだ。

最後の数レップが本当に重要ならば、筋トレで追い込まないというのは愚策でしかない。

追い込まないということは、筋肥大に無駄な最初の数レップばかりをおこなっているということになるからだ。

筋トレで追い込む理論「効果的レップ」の落とし穴

とはいえ、理論的には”追い込む”ほうが合理的なように見えても、実際にヒトを対象にした実験でその理論通りになるとは限らない。

ということで、実際にヒトを対象にした研究で”追い込む”トレーニングが筋肥大や筋力向上に有利なのかをみていこう。

とその前に、そもそもこの”効果的レップ”にも理論的に絶対正しいといえない部分があることを指摘しておこう。

それは「そもそも筋肉を構成するモーターユニットをすべて使うことが本当に重要なのか?」という問いである。