筋トレに個人差はある?万人に有効な筋トレメニューが存在しないワケ

「筋肥大に最適なボリュームは何セット?」

という話をしたい。

しかし、その前に「そもそも万人に当てはまる筋肥大に最適なボリュームなんてあるのだろうか」という前提を疑ってみよう。

というのも、私たち一人一人は顔も違えば性格も違う。

それなら、筋トレに対する反応に個人差があっても何もおかしくない。

それどころか、個人差なんて無くて唯一無二の絶対解がある、なんて考えるほうがイカれていると私は思う。

ということで、今回は「なぜ同じ筋トレをしても全然筋肥大しない人とめちゃくちゃ筋肥大する人がいるのか?」という話。

この問題について、今回は筋肥大のメカニズムからアプローチしてみようと思う。

そのため、ちょっとお勉強チックな話が多いかもしれないが許して欲しい。

それでは早速「そもそも個人差なんて本当にあるの?」という話から入ろう。

同じ筋トレメニューなのに筋肥大は0〜250%の幅がある

2005年に筋トレの個人差に関して調べた大規模な研究が行われている。(R)

被験者となったのは、筋トレ経験のない男性243人&女性342人。

筋トレ研究では稀に見る大人数で、被験者の年齢は18~40歳で年齢層も私たちにぴったりの研究。

この研究でのトレーニングは、12週間に及ぶ上腕二頭筋/上腕三頭筋の筋トレを行わせたもの。

週に何回行っていたのかは記述が無いので不明だが、1セッションで上腕二頭筋3種目かつ上腕三頭筋2種目を各3セットこなしていたらしい。

食事面では、被験者はいつも通りに維持カロリーを食べるように指示されている。

さらには、サプリメントとしてプロテインなどを摂取しているような人も除外済み。

12週間に及ぶ実験終了後、上腕二頭筋の厚さと1RMを計測したところ、以下のような結果に。

- 12週間の筋トレで、上腕二頭筋の厚さが男性で20.4%,女性で17.9%増えた!

- 12週間の筋トレで、1RMが男性で39.8%,女性で64.1%増えた!

被験者の平均だけみれば「筋トレしたら筋肥大した」という、何ともつまらない結果である。

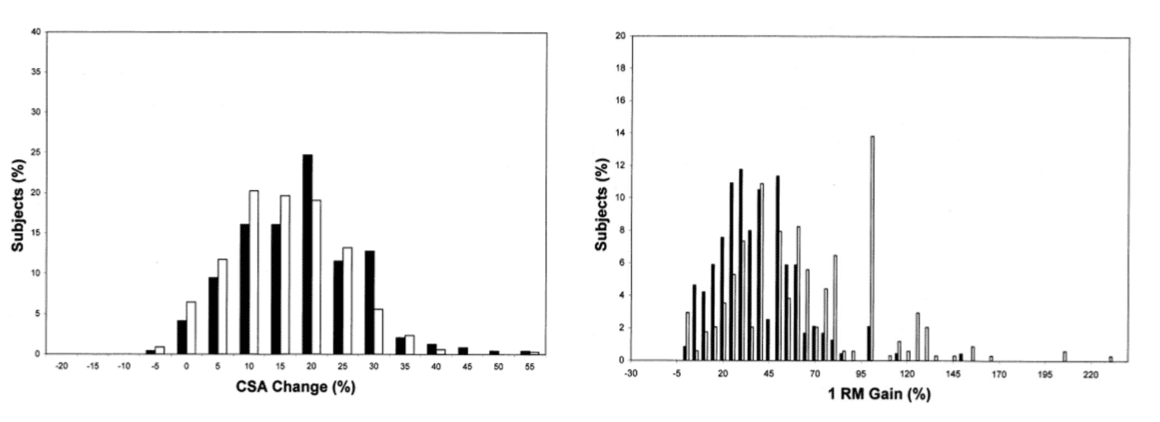

しかし、この研究の素敵ポイントはこれだけ大人数の筋肥大と筋力向上の個々人のデータ分布をヒストグラムというグラフにしてくれたことである。

まずは左側の筋肥大について見てみる。

被験者の全範囲で見ると、男性被験者の筋肥大率には-2.5%~+55.5%もの幅がある。

これは女性も同様で、その幅は-2.3%~59.3%。12週間の筋トレで筋肉が全く育たない人もいれば、筋肉を1.5倍もの大きさにした人も化け物もいたのである。

そして、多くの人が分布している範囲に絞っても、+5~+35%くらいの個人差はザラにあることが見てとれる。

お次は右側の筋力向上率だが、筋肥大よりもさらに個人差が大きい。

男性で0%~+150%、女性で0~250%もの幅がある。

もちろん、どちらのグループもある程度の筋肥大をする人が多く、全く筋肉が育たない”ノーレスポンダー”と、めちゃくちゃ筋肥大する”エクストリームレスポンダー”はそんなに多くはない。

しかし、同じトレーニングをしても誰もが同じように筋肥大するわけではないことは明らかである。

いわゆる、筋肥大しやすい”ハイレスポンダー”と筋肥大しづらい”ローレスポンダー”がいるのである。