高強度ウォームアップで筋力向上!活性後増強効果(PAP)の科学

「筋トレをする理由は理想の体型になりたいから!」

という風に筋トレをしているという前提なので、このマガジンでは筋力向上についてはいつも疎かになりがち。

とは言え、筋力をつけることに損があるわけではないし、筋力が向上するならそれに越したことはない。

実際に、筋力が向上すれば使用重量が増えるので当然ボリュームも上がる。そしてボリュームの増加が筋肥大に有利なのは言うまでもない。

そこで今回は、最も無駄なく筋力を向上させる方法を紹介しようと思う。

要は高強度トレーニングを取り入れるのだが、筋肥大が第一のフィジーク思考の人がいかにして取り入れるべきか?に焦点をあてる。

というのも、現在よく知られている高強度トレーニングの取り入れ方は筋力第一のパワーリフター向けのもの。

ということで、まずはその方法論であるピリオダイゼーションをおさらいしてみよう。

筋力大好きパワーリフター御用達のピリオダイゼーション

筋力第一のパワーリフターがよく使うトレーニングメニュー作りとして、以前にピリオダイゼーションを紹介した。

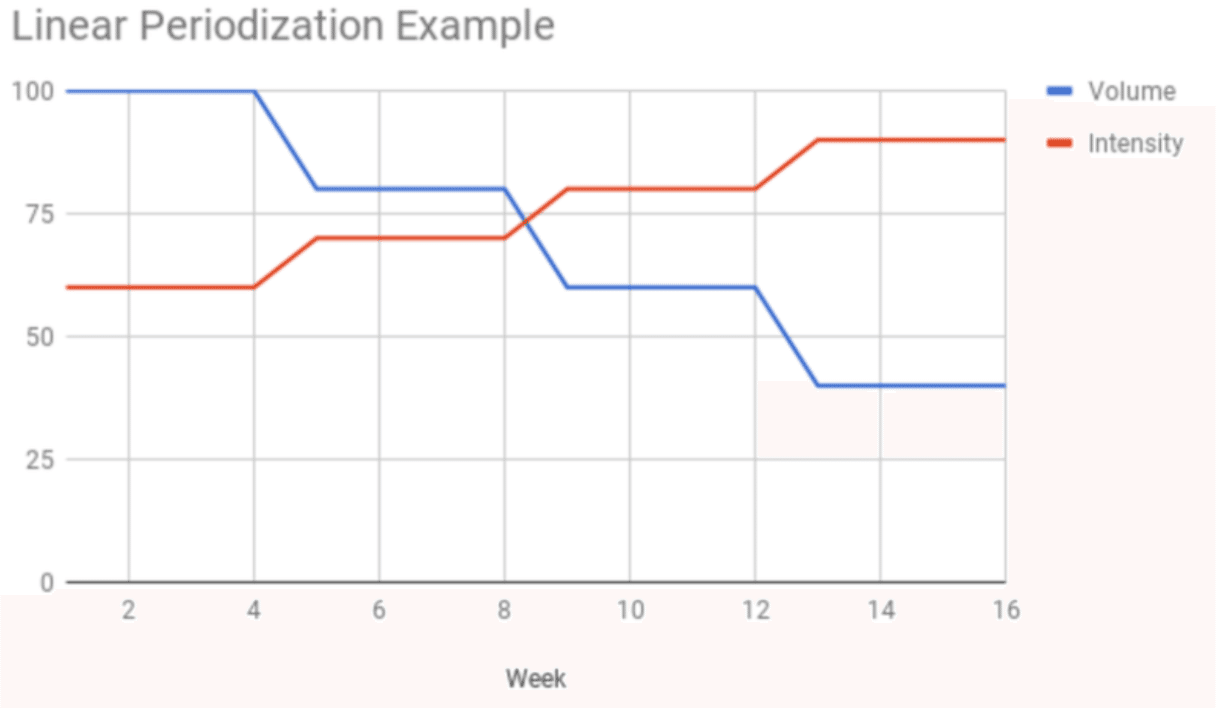

ピリオダイゼーションとは、筋トレを高強度フェイズと高ボリュームフェイズに分け、最大限に筋力を高めようとする企みである。

というのも、筋力は筋肥大と神経適応の両方が絡んでくるから。

筋力 = 筋肉量 × 神経適応

そして、基本的に筋肉量はボリュームに反応し、神経適応は高強度トレーニングに反応する。

よって、高ボリュームで筋肉量を増やし、高強度で神経適応を推し進める必要があるのである。

実際に高強度トレーニングになればなるほど筋力が向上するのは実証されており、現在のガイドラインでは”<6レップス”が一つの目安になっている。(R、R、R)

筋肉が普段の使用法に合わせて適応する”特異性”から考えても、重い重量を扱えば筋力が向上するのは理にかなっている。

そういう事情があるので、筋力を高めたかったら、筋トレのボリュームも必要だし、高強度トレーニングもしなければならない。

しかし、強度とボリュームを同時に達成するのは難しいので、パワーリフターは高ボリュームフェイズから高強度フェイズに段階的に移行するピリオダイゼーションを使用する。(画像引用:Stronger by Science)

前半のボリューム期間で筋肉をつけ、後半の高強度フェイズで筋肉に神経適応を推し進め筋力を付けるのである。

実際に、2017年のメタ分析では、18件の研究から「ピリオダイゼーションは非ピリオダイゼーションより筋力が向上する」と結論づけられている。(R)

”特異性の原理”だけから考えれば、高強度トレーニングだけをずっとやるほうが理にかなっているように思えるが、実際は強度を一時的に捨ててでも高ボリュームフェイズを取り入れたほうがいい。

しかし、筋力には有力なトレーニング法だと知られているピリオダイゼーションだが、筋肥大となると話が変わる。

というのも、筋肥大に関しては「ピリオダイゼーションは非ピリオダイゼーションより優れている」という結果は出ていないから。

- 2017年のメタ分析では、13件の研究を抜き出したところ、ボリュームが同じなら”線形 vs 非線形ピリオダイゼーション”で筋肥大効果は変わらなかった!(R)

- 2018年の系統的レビューでは、12件の研究を抜き出したところ、ボリュームが同じなら”非ピリオダイゼーション vs ピリオダイゼーション”で筋肥大は変わらなかった!(R)

要するに、ピリオダイゼーションの種類や、そもそもピリオダイゼーションをするかどうかで筋肥大効果は変わらないのである。

ちなみに、筋肥大目的でもピリオダイゼーションをやる価値がないわけではない。

というのも、ボリュームを意図的に揃えない場合、ピリオダイゼーションのようにボリュームと強度を柔軟に設定するほうがボリュームが増える可能性が高い。

実際に、2012年の研究では、ボリュームフェイズの間に高強度フェイズを挟むことでボリュームが上がることが実証されているが、ここらへんは以前の記事で書いたので詳しくはそちらへ。

しかし、今回は「筋肥大目的の人がピリオダイゼーションをするべきかどうか?」を議論したいわけではない。

現在のピリオダイゼーションが筋肥大に優れていない理由として挙げられている批判の話をしたいのである。

筋肉大好きボディビルダーにピリオダイゼーションは必要か?

ピリオダイゼーションが筋肥大に有利とは言えないのが現状だが、その理由は「ボリュームを捨ててまで高強度トレーニングをする必要があるのか?」という一点に尽きる。

というのも、筋肥大は直接的に筋力を向上させるが、神経適応は間接的にしか筋肥大に関係しない。

- 筋肥大→筋力向上

- 筋力向上(→使用重量が増える→ボリュームが増える)→筋肥大

筋力に関しては、筋繊維の数が多い・太いほど、当然だが発揮できる力は増える。なので、筋肥大は筋力にとってかなり直接的な要因。

しかし、筋力向上が筋肥大に与える要因としては、使用重量が増えることによるボリューム増加である。

それなら「直接的にボリュームを増やしたほうが早いのでは?」ということになる。

要するに「ボリュームを捨てて高強度フェイズを入れるより、ずっとボリュームフェイズにしておくほうが筋肥大に有利なのでは?」という話である。

実際にボディビルやフィジークの世界では驚くほど”高強度トレーニング”は流行っていないし、パワーリフターのように”100%1レップス”のシングルトップをしているボディビルダーなど聞いたことがない。

じゃあ、やっぱり高強度トレーニングは不要なのかと言われると、そういうわけではない。

というのも、実は「ボリュームを犠牲にすることなく高強度トレーニングを取り入れる方法」が最近見つかったのである。

それどころか、高強度トレーニングによってノーコストでボリュームが上がるのである。