血流を止めると筋トレに効果的?血流制限の最適な使い方を論文で紹介

ジムで筋トレ中にバンドで血流制限をしている人を見たことがあるだろうか?

めちゃくちゃざっくり言うと「血流を制限することでパンプする!筋肥大する!」というものだが、本当に効果があるのだろうか?

今回は、そんな血流制限に関する話。

血流制限はどんなメカニズムなのか?本当に筋肥大に効果的なのか?試すとしたらどうしたらいいのか?早速見ていこう。

血流制限のメカニズムは代謝ストレス

そもそもなぜ筋トレで血流制限をするのか?主な目的としては静脈を止めて筋肉に代謝物を蓄積するためである。

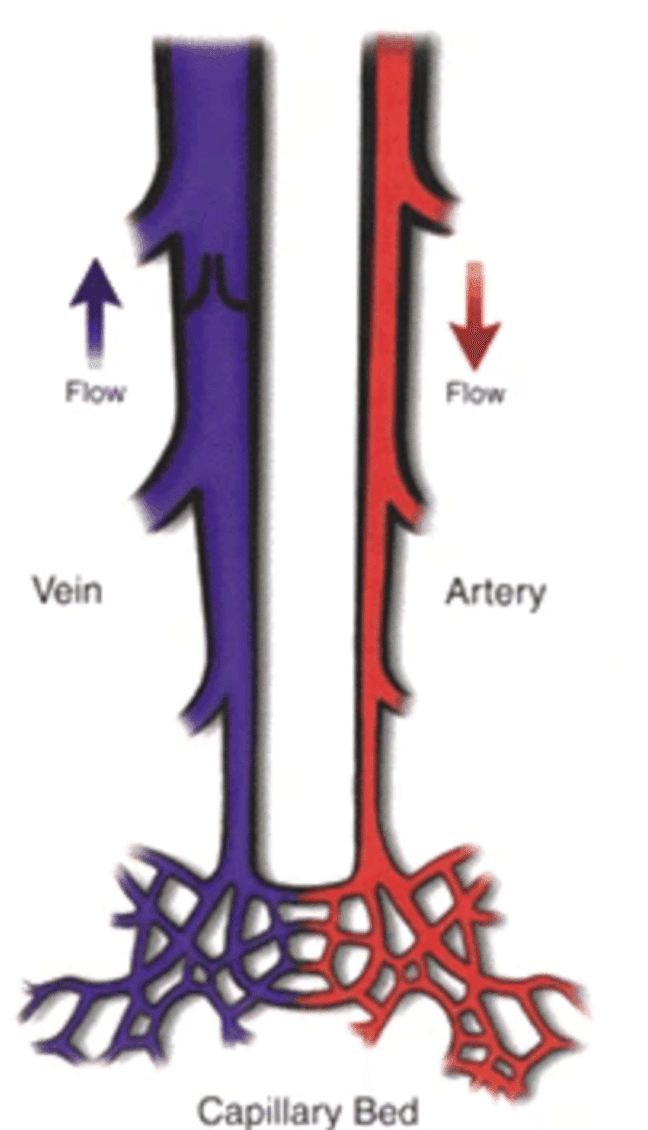

心臓から運ばれてきた血液は、動脈(Artery)を通して細胞に運ばれる。

一方で、細胞内からの老廃物などは静脈(Vein)を通って心臓に戻される。

このようにして細胞では常に栄養の供給と老廃物の排出が行われている。

このとき、静脈を塞ぐことによって老廃物の排出を抑えて、代謝ストレスを高めようとするのが血流制限である。

筋トレをすると有名どころの乳酸をはじめとして、多くの代謝物が筋細胞に蓄積する。

この代謝物が蓄積することを”代謝ストレス(metabolic stress)”と呼び、これは”機械的張力(mechanical tension)”と”筋ダメージ(muscle damega)”と並んで筋肥大の3大要因とされている。[2]

静脈を止めれば代謝物が貯まるので、代謝ストレスが上がり筋肥大効果も高まる、という論理が成り立つのである。

実際に2012年の研究では血流制限で筋肉の代謝ストレスが上昇することが示されている。[3]

この実験は、12人の被験者を対象にして以下の4つの条件で3セットの筋トレをしてもらったもの。(インターバル1分)

- 低強度(20%1RM)

- 高強度(65%1RM)

- 低強度(20%1RM)+血流制限(エクササイズ中のみ)

- 低強度(20%1RM)+血流制限(インターバル込み)

ひとつのグループは一般的な高強度トレーニングで、残りはすべて低強度トレーニングとなっている。

血流制限では、このように低強度トレーニング(20~30%1RM)と組み合わせることが一般的なのでこのような条件分けになっている。

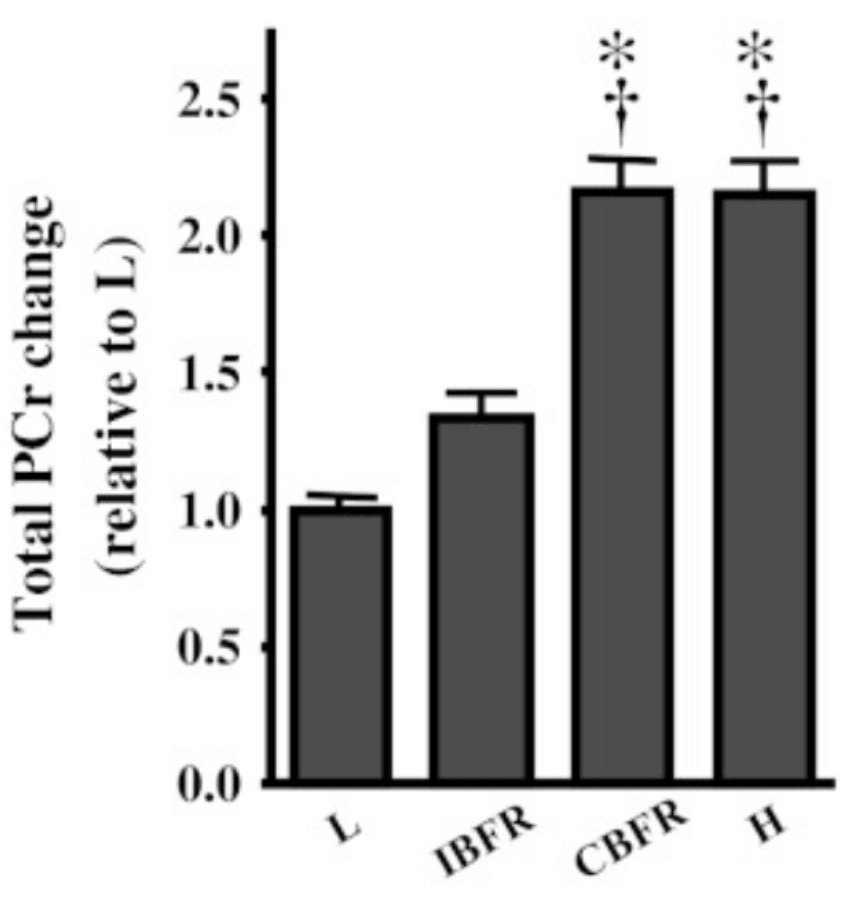

各条件における代謝物(ホスホクレアチン)を計測したところ以下のような結果に。

上の図はただの低強度トレーニングに対してどれくらい代謝ストレスが高いのかを示しているのだが、高強度トレーニングとずっと行う血流制限はどちらも低強度トレーニングに比べて2倍ほどの代謝ストレスを達成していることがわかる。

一方で、インターバル中に血流制限をやめてしまうと代謝物がその間に排出されてしまうので、低強度よりは高い代謝ストレスを与えることはできるが、高強度トレーニングやずっと行う血流制限ほどの代謝ストレスを達成することはできない。

要するに、血流制限をするならインターバル中もバンドは外さない方がよく、そうすれば低強度でも高強度トレーニングと同様の代謝ストレスを達成することができると示されたのである。

そして、実はメインである代謝ストレスの向上に加えて、血流制限には筋トレにメリットがあるとされているメカニズムが他にもいくつかある。[4]

- 代謝ストレスの上昇

- 筋繊維のリクルート率の上昇

- 細胞の膨張

- タンパク質合成の増加

- 衛生細胞の増加

低強度トレーニングを血流制限と組み合わせると、ただの低強度トレーニングに比べて、モーターユニットのリクルート率が上がり、細胞の膨張によるストレスが増え、タンパク質合成が増加して衛生細胞の増加すら起こるのである。

これらのメカニズムもあって、血流制限は筋トレに効果的とされてきたのである。

血流制限は実際に効果があるのか?

血流制限は理論的には効果的かも知れないが、ヒトで実験してみたら実際は理論通りにならなかったという事例は腐る程ある。

それでは実際に血流制限は効果があるのだろうか?

この問題に関しては2013年にナイスな研究が行われている。[5]