脳を若く保つための筋トレの3条件とは?論文から「脳の健康を保つ筋トレ法まとめ」

「脳を鍛えるには運動するしかない!」

そんなタイトルの書籍が一躍有名となり、もはや運動が脳にいいことは常識になりつつある。

しかし、実はその研究の多くが有酸素運動であり、筋トレが脳に及ぼす影響は意外と知られていない。

今回は、そんな”筋トレと脳の健康”に関する話。

先ほども言った通り、「運動=脳にいい」というのは元来有酸素運動がよく研究されていた。

しかし、最近となっては筋トレも脳にいいということが判明しつつある。

しかし、どんな筋トレでも脳の健康に役立つかと言うとそういうわけではない。脳の健康に役立つ筋トレには実は3つの条件がある。

ということで、脳の健康に役立つ筋トレについて紹介していこう。

脳の健康に重要な物質、脳由来神経栄養因子(BDNF)

まず、そもそもの話として脳の基本的な構造とその働きを軽くおさらいしておこう。

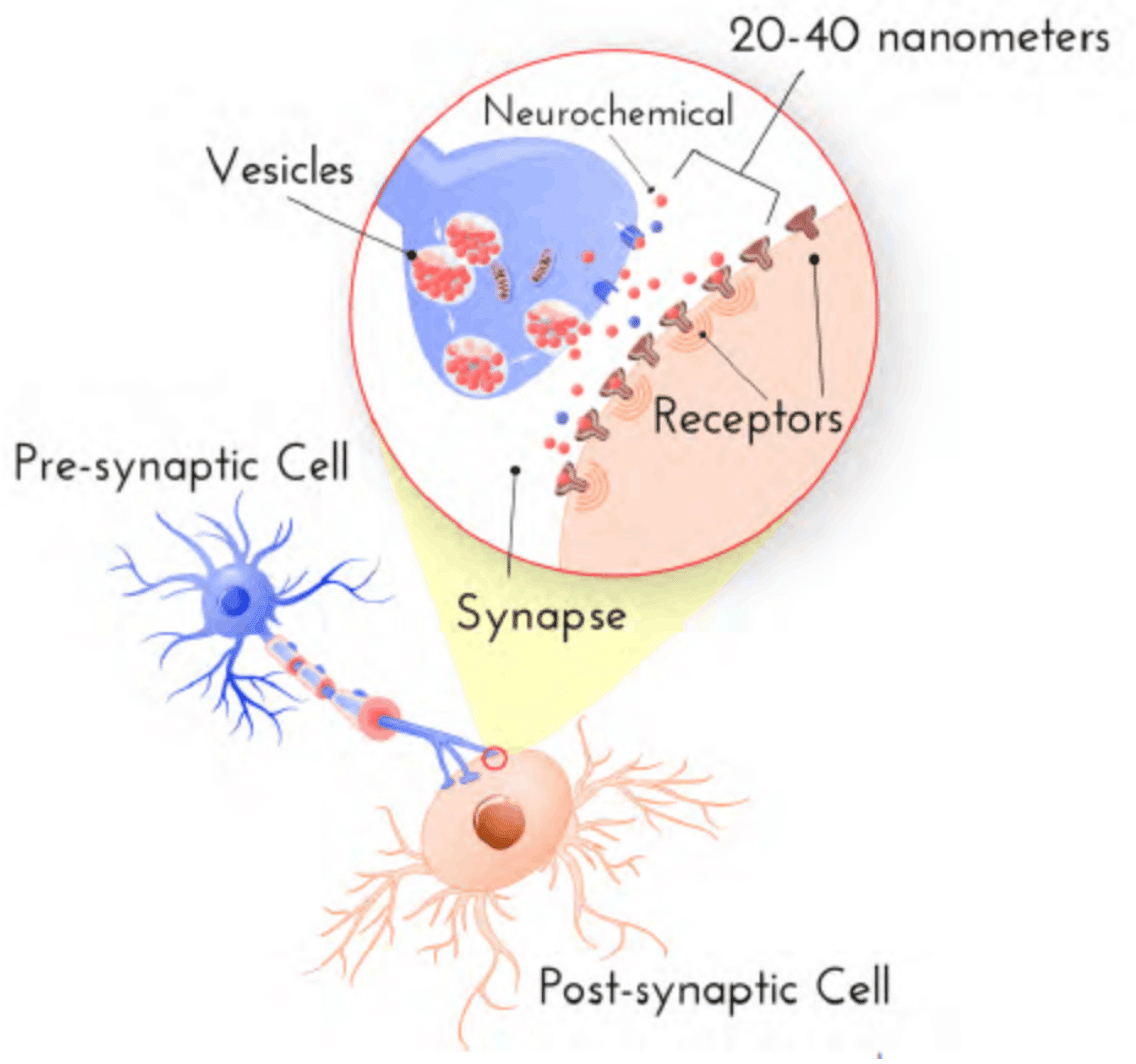

脳は無数の神経細胞が集まって構成されており、その神経細胞の間で情報をやりとりしている。そして、神経細胞同士が情報を伝達している部分を”シナプス”と呼ぶ。

青い細胞が情報を送信する側、赤い細胞が情報を受信する側なのだが、青い細胞側から伸びているのが”樹状突起”と呼ばれる細長い突起物である。

そして、その樹状突起の先端は情報を受け取る側の神経細胞に密接しており、この間をシナプスと呼ぶ。

情報が同じ細胞内を移動するときは、電気信号として情報が伝達される。

しかし、神経細胞同士は結合していないので、電気信号で情報を伝えることができない。

そこで、青い側からアセチルコリンなどの神経伝達物質と呼ばれるものが放出され、これが赤い細胞側の受容体という受け皿に入ることで情報が伝達される。[1]

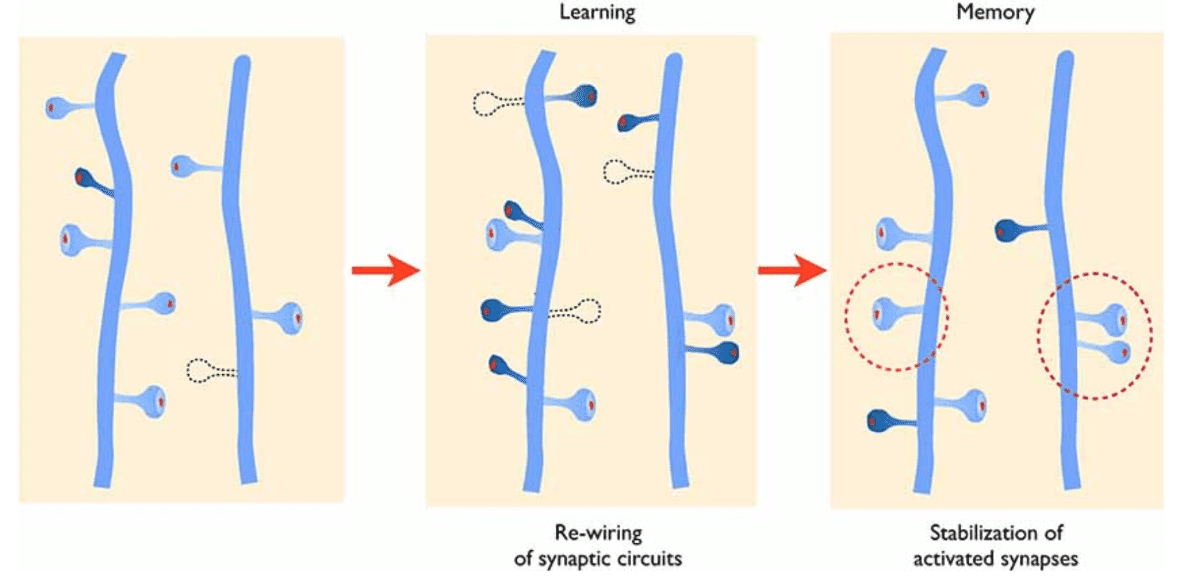

情報伝達に重要な役割を果たしているこのシナプス結合だが、これは活動に依存して増減することが知られている。[2]

いわゆる”可塑性”と呼ばれるもので、簡単に言えば「日常で使う部分は強化され、使われない部分は消滅する」のである。

真ん中の学習期では、使わない樹状突起が消滅し、代わりによく使う部分は情報伝達を効率化するために新たな樹状突起が生えてくる。

そしてその樹状突起が定着することによって(右図)、新たなシナプス結合ができ”学習の記憶”が完了するのである。

実はこの一連の流れに強く関連している物質がある。

それが脳由来神経栄養紳士(Brain-Derived Neurotrophic Factor:BDNF)と呼ばれる物質である。

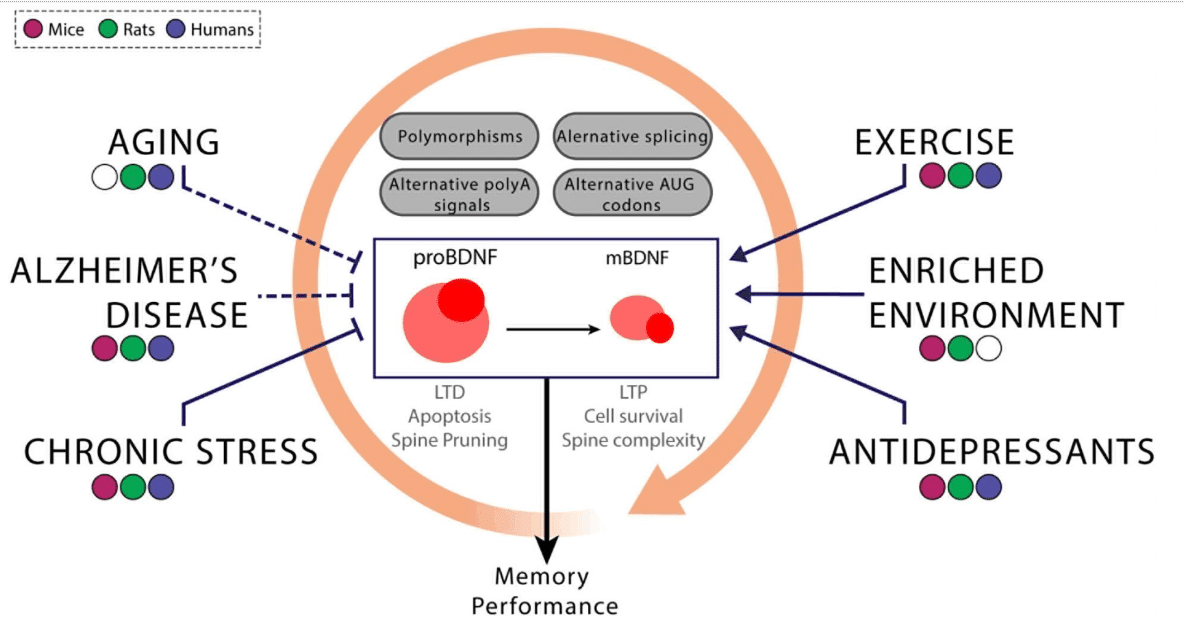

このBDNFはシナプス強化に関連していることが判明しており、樹状突起の数を増やす、サイズを大きくする、複雑性を増やすなどの働きがある。[3]

このように脳の健康に重要な役割を果たすBDNFだが、その量は遺伝や病気、環境によって影響を受けることが知られている。

BDNFの発現を抑えてしまう要因として加齢(AGING)やアルツハイマー病(ALZHEIMER’S DISEASE)、慢性的なストレス(CHRONIC STRESS)などが挙げられる。

一方で、BDNFを増加させる要因としては快適な環境(ENRICHED ENVIRONMENT)や抗うつ剤(ANTIDEPRESSANTS)、そして今回のメインテーマである運動(EXERCISE)が挙げられている。

運動することはBDNFを増加させ、ひいてはシナプス結合の増加や脳の健康につながる。

今では「運動が脳にいい」というのはすっかり定着しているが、実はこのことがヒトで確かめられたのは2003年とわりと最近。

ということで、まずはその始まりとなった研究を見てみよう。