筋トレの休憩時間は何分がベストなのかを論文で徹底解説

筋トレは1分の休憩でいいの?

筋トレの休憩時間は時代の移り変わりが激しいので、順を追って説明していきましょう

「筋トレの休憩時間は1分!」というのが1900年代の常識だったが、2000年代になって「3分の長時間休憩を取ろう!」みたいな話が主流になりつつある。

そして直近では「もはや休憩時間をカウントしなくてもいいのでは?」という風潮すらある。

1900年代には”ホルモン”が筋肥大に重要だと思われていましたが、2000年代になって”ボリューム”が台頭してきたからです

今回は論文から「筋トレの休憩時間=レストインターバル」に関する話。

- 一昔前は筋肥大にはホルモン仮説が主流だったので、休憩時間が短いほうがいいとされていた

- ボリューム理論の台頭によって、長めの休憩時間がもてはやされるようになった

- 最新の研究では、もはや休憩時間を決める必要すらない説が浮上

なぜ3分休憩が1分休憩に取って代わったのか?そもそもレストインターバルを測る必要があるのか?というのが今回の主題です

動画はこちら

1990年代:ホルモン分泌こそが筋肥大には重要

ホルモン仮説①筋トレ後のホルモン上昇が筋肥大に重要?

1990年代は”1分程度の短い休憩”が推奨されていました。

この時代は筋肥大の理論として”ホルモン仮説”が優勢でした

「筋トレ直後のアナボリック(筋肉同化)ホルモンの急上昇こそが筋肥大をもたらす!」という理論。

ここでいうアナボリックホルモンとは、具体的には成長ホルモン(GH:Growth Hormone)やテストステロン(Testosterone)のこと

当時から筋トレ直後にアナボリックホルモンが急上昇することが知られており、このホルモン上昇こそが筋肥大に重要だと思われていました

具体的には、古典的な研究として1993年の「高ボリューム vs 高強度」を比較した論文がある。

被験者となったのはストレングスアスリート(ボディビルダーやパワーリフター)10人。2つの筋トレセッションをしてもらった。

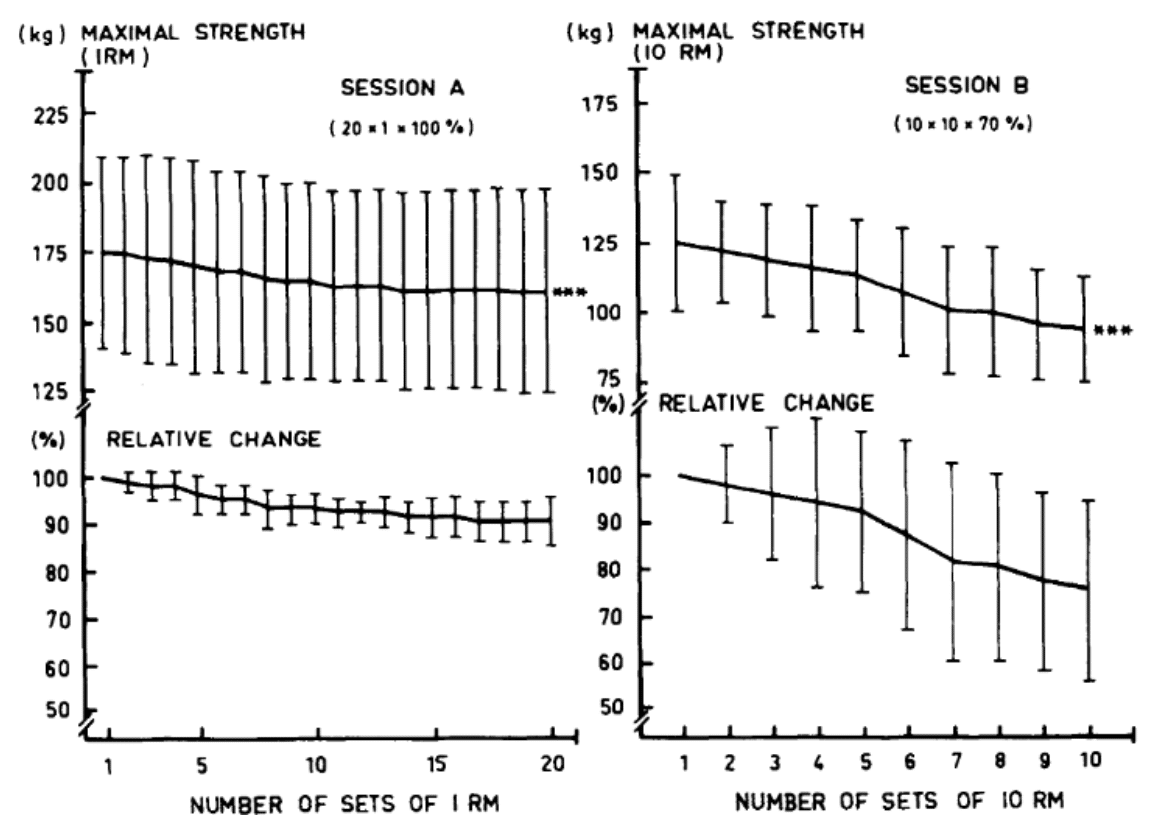

- セッションA:1回 × 20セットの超高強度トレーニング(100%1RM)

- セッションB:10回 × 10セットの超高ボリュームトレーニング(70%1RM)

セッションAの日は、ひたすら100%のスクワット1回を20セット繰り返すというコンプラ的にどうなの?みたいなセッション。

一方で高ボリュームのセッションBでは、10レップのスクワットを10セット行うというなかなかの鬼畜セッション。

時代を感じさせる(?)なかなかに鬼畜な筋トレメニューになってます

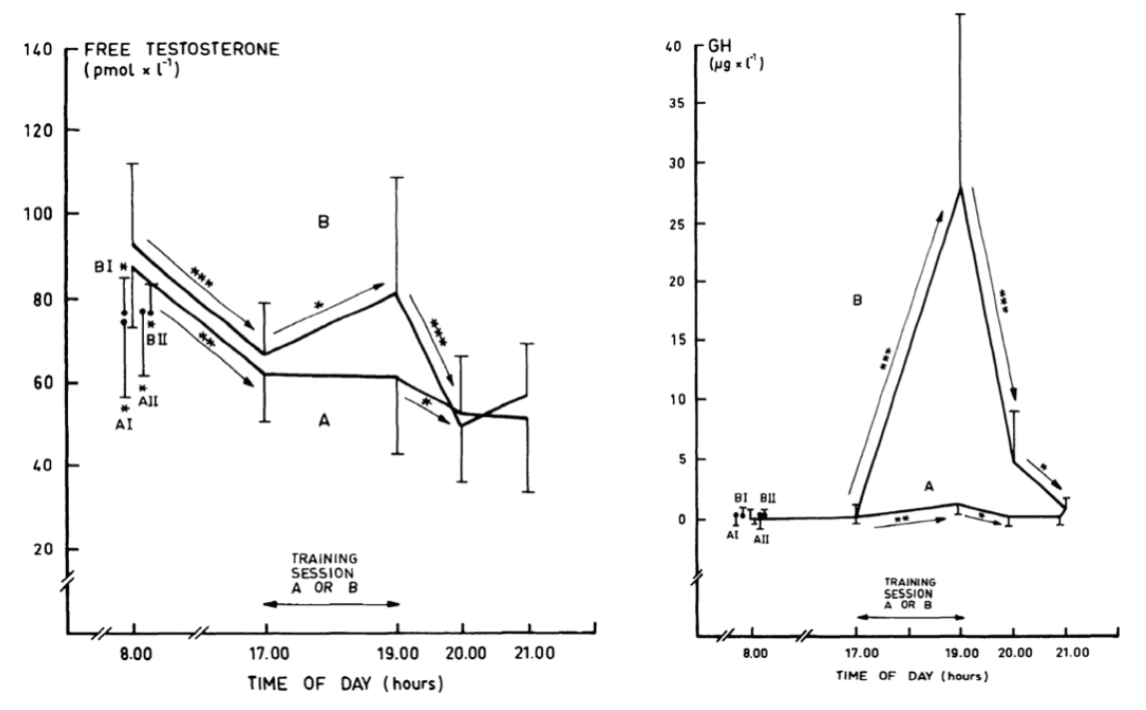

この研究では筋トレ前後の成長ホルモンとテストステロンを計測することが目的なのだが、その結果は以下の通り。

まずは左側のテストステロンから見てみると、高強度のセッションAでは変化は見られないが、高ボリュームのセッションBではテストステロン値の急上昇が起きていることがわかる。

テストステロン以上に値が急上昇したのが成長ホルモンです

高強度のセッションAでは4.6倍しか成長ホルモンが増えていないのに対して、高ボリュームのセッションBではおよそ200倍も成長ホルモンの量が増えたのだ。

要するに高強度のパワーリフター式ではなく、高ボリュームのボディビル式でアナボリックホルモンが爆増することが判明した。

この時代は理由は不明だけど事実として、筋肥大には「ボディビル式>パワーリフター式」ということが知られていました

まとめると、当時分かっていた事実は2つ。

- ボディビル式はパワーリフター式よりも筋肥大する

- ボディビル式はパワーリフター式よりも筋トレ直後のホルモン上昇が大きい

これらの事実から「高ボリュームの筋トレ→直後にアナボリックホルモンが爆増→筋肥大!」という図式が生まれました。

このロジックこそが、いわゆる”ホルモン仮説”である。

実際にテストステロンや成長ホルモンには筋肉同化作用があるので、当時の人にとって筋トレ直後のアナボリックホルモンの分泌が重要だというのはかなり説得力があったことだろう。

このホルモン仮説が正しいと仮定するなら、「筋トレ直後のホルモン上昇が大きいほど筋肥大も大きい」という推測が成り立ちます

ホルモン②筋トレ後にホルモンが爆増するのは”疲労”が原因?

高ボリュームにすると筋トレ後にホルモンが急上昇する...これはなんでだ?

この答えにやんわりと結びついたのが”疲労”です

高ボリュームによる筋トレ直後のアナボリックホルモン爆増の理由として、研究者が目をつけたのが”疲労(Fatigue)”である。

というのも先ほどの研究で「高ボリュームトレーニングでは被験者が筋トレの強度を保てない」ということもわかっていたから。(R)

左側の高強度トレーニングではセット数を重ねても使用重量がそこまで落ちていない。

一方で右側の高ボリュームトレーニングでは、セット数を重ねるごとに使用重量がみるみる落ちていることがわかる。

高ボリュームは疲労が激しく筋トレの強度が保てないうえに、ホルモンの値も急上昇するという結果になりました

そしてやんわりと「これがホルモンの爆増にも関係しているのでは?」と主張したのだ。

つまり最終的に完成したホルモン仮説のロジックが次のようになる。

- 高ボリュームの筋トレをする

- 疲労が大きくアナボリックホルモンの上昇が起きる

- 筋肥大する

直感的にも納得しやすく、自慢ではありませんがこの時代に生きていたらホルモン仮説を信じていた自信があります

ホルモン仮説③筋トレ後のホルモン上昇と筋繊維の太さが相関した

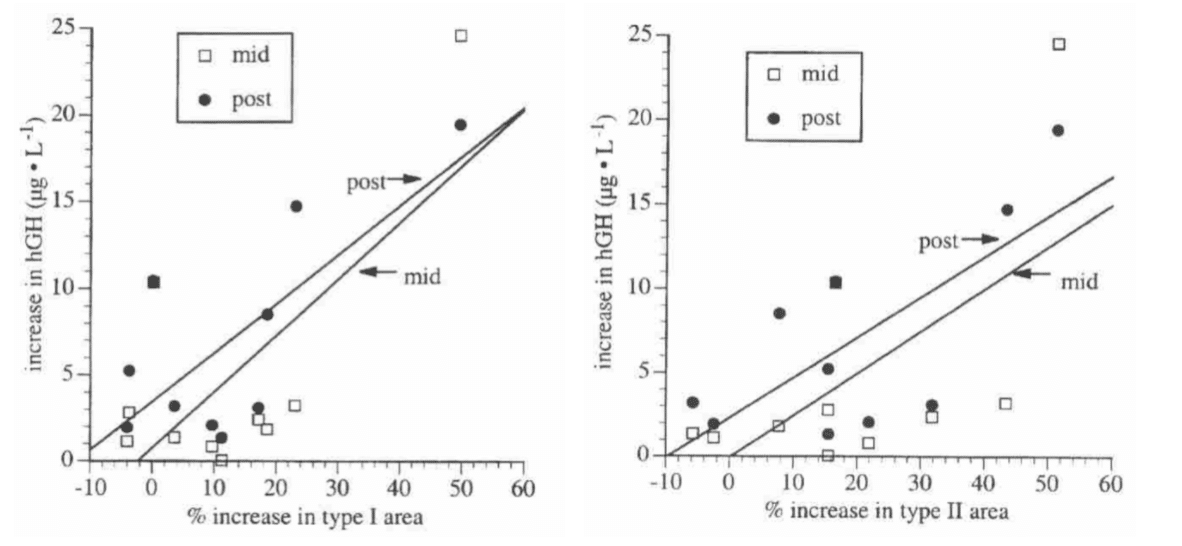

さらに、このロジックを確固たるものにしたのが1999年の「成長ホルモンと筋肥大の関係性」を調べた研究。

11人の男性被験者を対象に、12週間の筋トレを行なってもらったもの。

筋トレによる成長ホルモンの上昇と、タイプ1繊維・タイプ2繊維の筋肥大率の相関関係を調べた。

結果として、どちらの筋繊維においても「筋トレによる成長ホルモンの上昇値が大きい人ほど筋肥大も大きい」という相関関係が見つかりました

しかも相関係数はタイプ1で0.74、タイプ2で0.71とどちらも”強い相関”に入る値。

ちなみにこういう”相関”でよく言われる話だが、相関があるからといって因果関係があるとは限らない。。

つまるところ、成長ホルモンの上昇と筋肥大に相関関係はあっても、成長ホルモンの上昇が筋肥大の原因であるとは言えないのである。

現在でこそホルモン仮説は正しくなかったと言えるが、この時期はホルモン仮説が信じられていた。

そしてこのホルモン仮説が主流だった時代からこそ、1分間の休憩が筋肥大に有効とされ、それが世間一般にまで広く受け入れられるようになったのだ。

10レップ×1分休憩で成長ホルモンがめっちゃ出る

セット間の休憩はどれくらい取ればいいの?

「短い休憩で疲労を蓄積させるとホルモンの上昇が大きくなって筋肥大に有利だぜ!」というのが当時の模範解答です

もしホルモン仮説が正しいとしたら、セット間の休憩時間は”短い休憩”の一択。

なぜなら「短い休憩時間は疲労も大きいので、アナボリックホルモンの上昇も大きい=筋肥大する」というロジックが成り立つからである。

そしてこのロジックは成り立つことが研究で証明されてしまいます

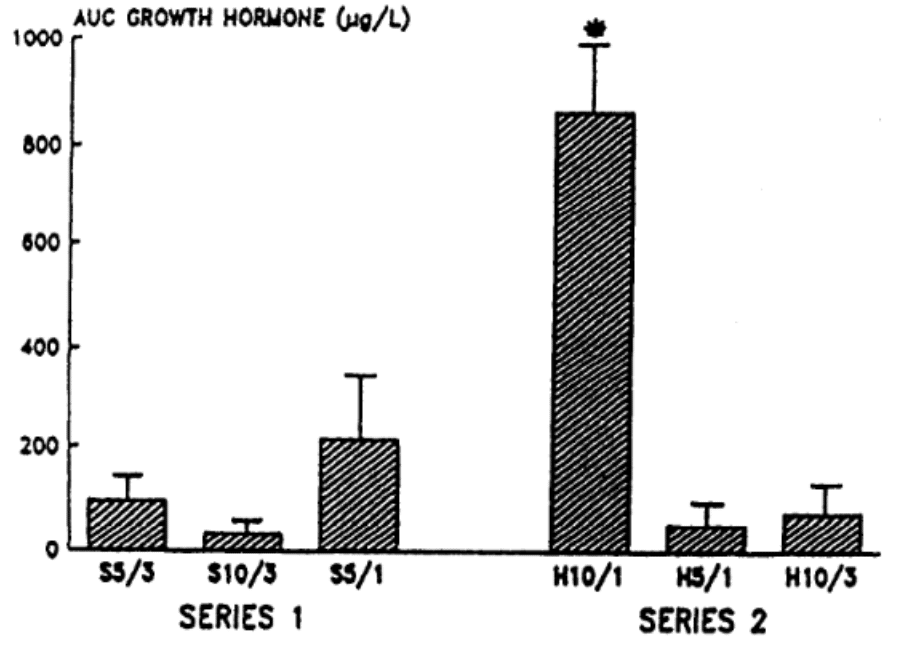

1990年と1993年に”ウィリアム・クレーマー”という人が行った研究によって「短い休憩時間が成長ホルモンの急上昇を引き起こす」ことが実証される。(R、R)

1990年の研究は男性を被験者に、1993年の研究は女性を被験者にしたもの。研究デザインと結果はどちらも同じ。

この研究では、トレーニングによって”ボリューム/休憩時間”の比を変え、筋トレ直後のホルモン変化を調べたもの。

結果として、高ボリューム&短い休憩の組み合わせが最も成長ホルモンの上昇をもたらすことが示されました

まず明らかに成長ホルモンが爆増しているトレーニング条件があることに気づく。

下を見ると”10/1”と書いてあるが、これは”10レップス/休憩時間1分”という筋トレ条件を意味している。

最もボリュームに対する休憩時間が短いという条件において、成長ホルモンの分泌量も最大になりました

他の10レップ×3分の休憩や5レップ×1分の休憩よりも、10レップ×1分の休憩がダントツで成長ホルモンを上昇させたのだ。

ちなみにこれは今でも覆っておらず、例えば2009年のトレーニー女性12人を対象にした研究では、30秒の休憩は60秒や120秒の休憩と比べて成長ホルモンの分泌が大きかったことが報告されている。(R)

2005年の「筋トレとホルモンの分泌量」についてまとめた論文にも、筋トレによるアナボリックホルモンの分泌が高くなるのは「高ボリュームや短い休憩時間」のような条件だと記されています(R)

あくまで本当に筋トレ後のホルモン上昇が大事なら、休憩時間は短いほうがいいということになるのだ。

2000年代:ホルモン仮説の崩壊

実際に筋肥大を測定したところ、ホルモン仮説は成り立たなかった

ところがどっこい、実際の筋肥大を測定したところ短い休憩時間は筋肥大には有利ではないという結果が得られます